「クループ症候群の症状やいびきで悩んでいませんか?」「クループ症候群が原因でいびきが悪化する理由や、その改善方法を知りたい!」と感じている方へ、本記事ではその悩みを解決します。

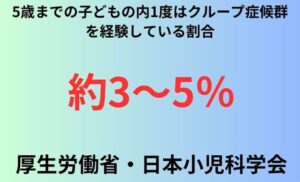

その前に皆さんはクループ症候群にどれくらいの確率で発症するか知ってますか?

この画像を見て頂ければ大体が多くて20人に一人という事ですが、これは少ないと思いますか?それとも多いと思いますか?

私からすれば多いと思っています。(20人に1人という事は知り合いの中にはいる可能性があるという時点で、要は認知できる症状だからです。)

なのでこれからのお子様の成長と安全の為に、クループ症候群の事を理解して対処して頂きたいんですね。

■本記事で得られる内容

- クループ症候群といびきの関係性

クループ症候群といびきがどのように関連しているのか、症状や原因について詳しく解説します。 - いびきのリスクと影響

クループ症候群に伴ういびきがもたらすリスクや、それが健康にどのような影響を与えるのかを紹介します。 - いびきの改善方法

クループ症候群によるいびきを軽減するための実践的な対策や治療法をご紹介します。

■記事の信頼性

この記事は、睡眠健康指導士上級資格を持ち、睡眠外来で25年以上の経験を積み、さらに睡眠コンサルタントとしても活動している専門家が執筆しています。長年の経験と専門知識に基づいた信頼性の高い情報をお届けします。

この記事を読み終えることで、クループ症候群によるいびきの原因や対策が理解でき、日常生活に役立つ具体的なアドバイスを手に入れ、より快適な睡眠環境を作るための一歩を踏み出せるでしょう。

※この記事は以前働いていた睡眠外来がある病院の勉強会で、小児科の先生を招いて講義をされた内容の知識と資料を基に書いています。

クループ症候群といびきの関連性

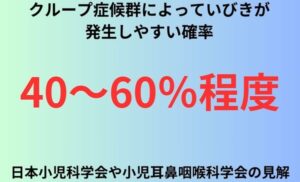

まずはクループ症候群によって起こる一番の特徴でもある、いびきの様な音が出る確率について早速画像を見てみましょう!

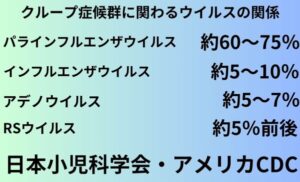

クループ症候群は特に幼児期に見られるウイルス性の呼吸器疾患であり、主に喉の炎症によって引き起こされます。

この炎症が、いびきを伴う呼吸の困難さを招くことがあります。クループ症候群といびきには密接な関連があり特に気道が狭くなることで発生するいびきが一つの症状として現れることがあります。

なぜクループ症候群でいびきが発生するのか

クループ症候群でいびきが発生する理由の一つは、喉の炎症によって気道が狭くなるためです。クループ症候群は、上気道の感染による喉頭や声帯付近の炎症を引き起こします。この炎症により気道が狭くなり、空気の通りが悪くなるため、寝ている時にいびきを伴うことがあります。

特に、子供の場合、気道自体がもともと狭いため、クループ症候群による炎症は大人よりもいびきを引き起こしやすいです。また、仰向けに寝ている場合や体調不良の際には、いびきがさらに悪化することが多く見られます。

クループ症候群といびきが発生する条件

クループ症候群によっていびきが発生する条件はいくつか考えられます。まず、気道が狭くなる程度が重要です。クループ症候群の症状が軽度の場合は、いびきが発生しない場合もありますが、炎症がひどくなると、気道がより狭くなり、いびきが発生する可能性が高まります。

また、体勢もいびきの発生に影響を与えます。横向きに寝ることでいびきが軽減されることもありますが、仰向けに寝ることで気道がさらに狭くなり、いびきが強くなる傾向があります。

さらに、夜間の乾燥や冷たい空気も、クループ症候群の症状を悪化させる要因です。乾燥した空気や冷気が気道に入り、炎症をさらに悪化させることで、いびきの発生頻度が増加します。このため、湿度を保つことや部屋を適切な温度に保つことが重要です。

クループ症候群によるいびきは、一時的な症状であり、適切な治療とケアを行えば改善することが多いです。ですが、長引く場合は医師の診断を受け、さらに詳細な治療が必要になることもあります。

クループ症候群によるいびきのリスクと影響

クループ症候群は主に幼児に見られる呼吸器感染症で、喉頭が炎症を起こすことで呼吸困難を引き起こします。この疾患に伴ういびきが進行すると単なる音の問題ではなく、健康に深刻な影響を及ぼすリスクが伴います。

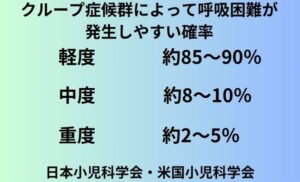

まず説明の前に特に問題視されている呼吸困難の発生の確率を見てみましょう。

クループ症候群におけるいびきのリスク

クループ症候群によるいびきは単なる睡眠中の騒音ではなく、気道が狭くなっているサインです。

特に以下のリスクが考えられます。

呼吸困難の悪化

クループ症候群では、喉頭の炎症が原因で気道が狭くなります。この状態でいびきが発生する場合、気道の通過がさらに困難になり、酸素の供給が不足することがあります。特に幼児は気道が狭いため、成人よりも症状が深刻になることがあり、いびきはその兆候として現れます。

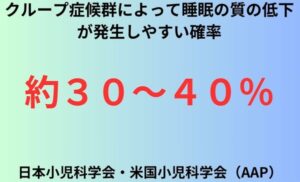

睡眠の質の低下

いびきをかくことで、呼吸がスムーズに行えなくなり、眠りが浅くなることがあります。これにより、睡眠の質が低下し、翌日の疲労感や集中力の欠如に繋がることが多いです。特に、子どもの成長には良質な睡眠が必要であるため、いびきを軽視せず、対処することが重要です。

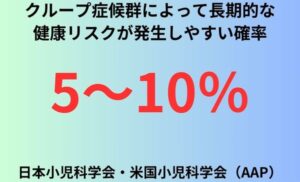

長期的な健康リスク

クループ症候群によるいびきが続く場合、慢性的な呼吸障害を引き起こす可能性があります。これは、成長期の子どもの発育に悪影響を与えるだけでなく、心臓や肺への負担が増えることで将来的に健康リスクが高まる原因になります。

いびきが悪化する場合の注意点

いびきが悪化する場合は、次の点に注意する必要があります。

- 体位の影響

仰向けに寝ると、気道が狭くなるため、いびきが悪化する傾向があります。横向きに寝ることで、いびきを軽減することができる場合があります。また、就寝時の頭部の高さを調整することも効果的です。 - 気道の乾燥

乾燥した空気や寒冷な環境は、気道の炎症を悪化させる可能性があります。特に冬場やエアコンを使用する季節には、部屋の湿度を適切に保つことが重要です。加湿器を使うことで、呼吸器への負担を軽減することができます。 - 速やかな受診の必要性

いびきが悪化し、呼吸が困難に見える場合は、すぐに医師の診断を受ける必要があります。特に、夜間に息苦しさを感じたり、呼吸の音が激しくなる場合は、早急な医療対応が求められます。日本小児科学会によると、クループ症候群の症状が重篤化する場合、入院治療が必要なケースも報告されています。

また、いびきが1週間以上続く場合や、子どもが昼間に疲れやすい様子が見られる場合は、専門医の受診を検討しましょう。クループ症候群に関連するいびきは、早期対応することで症状の悪化を防ぐことができます。

クループ症候群といびきの改善法

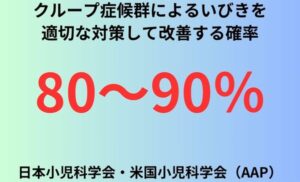

クループ症候群によるいびきは上の画像を見て頂いたから分かると思いますが、高確率で適切な対策での改善が可能です。

では、今からいびきを軽減するための生活習慣の改善方法と、クループ症候群の治療といびき対策について詳しく解説します。

いびき軽減のための生活習慣改善方法

いびきを軽減するためには、生活習慣を見直すことが非常に重要です。特に、クループ症候群の症状がある場合、以下のポイントを参考に生活習慣を整えることで、いびきの症状を軽減する効果が期待できます。

適切な寝姿勢の工夫

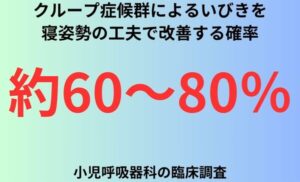

仰向けで寝ると気道が圧迫され、いびきを引き起こしやすくなります。横向きで寝ることで、気道が広がり、呼吸がスムーズに行われるため、いびきを軽減できることが多いです。また、寝具や枕の高さを調整し、頭部を少し高めにすることも効果的です。

ちなみに寝姿勢の工夫で改善した確率を小児呼吸器科の臨床調査で出た確率を出してみましょう!

結構高い確率で改善できるのが分かると思いますし、私も最初にやる対策としてはお勧めの方法になりますね!

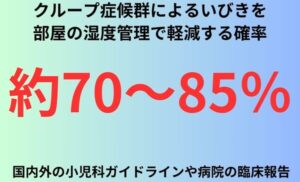

部屋の湿度管理

乾燥した空気は喉や気道の炎症を悪化させる原因となります。

冬場や空気が乾燥しやすい時期には加湿器を使用して適度な湿度(50〜60%程度)を保つことで、気道の負担を軽減することができます。

これにより、夜間の呼吸が楽になり、いびきも軽減されることが期待できます。

実際に湿度管理をする事で睡眠の時のいびきのような音がどのくらいの確率で軽減するのか?を出してみましょう。

かなり高いでしょう!特に乾燥しやすい時期は必須と言える対策なので、もし加湿器が無い場合は直ぐ用意する位の気持ちでいた方がいいですね。

体調管理と免疫力向上

風邪やインフルエンザなどの感染症は、クループ症候群の症状を悪化させる要因となります。バランスの取れた食事や十分な睡眠、適度な運動を心がけ、免疫力を高めることで、クループ症候群の再発を防ぐことができます。特に、風邪をひきやすい時期には、手洗いやうがいなどの基本的な予防策を徹底することが重要です。

クループ症候群のいびき対策で悪化したり変化が無い場合の対策

クループ症候群によるいびきの治療は、主にクループ症候群そのものの治療に焦点を当てます。以下の治療方法が有効とされています。

- 医師による診断と治療

クループ症候群の診断が下った場合、医師の指導のもと、適切な治療を受けることが重要です。特に、症状が重い場合は、ステロイド薬や吸入療法が行われることがあります。これらの治療によって、喉の炎症が抑えられ、呼吸がスムーズになり、いびきの軽減につながります。 - 吸入療法の活用

クループ症候群の治療には、蒸気を利用した吸入療法が効果的です。自宅でも簡単に行うことができ、温かい蒸気を吸入することで、気道が広がり、喉の乾燥を防ぎます。また、夜間の呼吸が楽になり、いびきを防ぐ効果が期待できます。吸入療法は、子どもにも安全に行えるため、家庭でのケアとして推奨されます。 - 日常的な予防策の実践

クループ症候群の再発や悪化を防ぐためには、日常的な予防策を取り入れることが大切です。例えば、感染症に対する予防接種や、季節の変わり目に体調管理を徹底することが効果的です。定期的な医師の診察を受け、症状が出た場合には早めに対応することで、いびきの発生を最小限に抑えることができます。

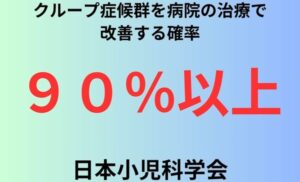

病院の治療によってどれくらい有効なのか?が気になると思うのでそれを数値化して見て頂きましょう!

この画像の中身を深堀すると、日本小児科学会によるクループの診療ガイドラインで吸入ステロイド投与後、24時間以内に約90%以上の症例で症状が軽快すると明記されていたんですね。

実際の症例と口コミ

クループ症候群といびきに関しては、特に幼児期に多く見られる症例です。ここでは、実際にクループ症候群にかかり、いびきが発生した事例と、その対策についての口コミを紹介します。

クループ症候群といびきに関する体験談

クループ症候群にかかったお子さんの親御さんからの体験談は、いびきに対する理解を深めるために非常に役立ちます。例えば、以下のような体験談があります。

体験談1:5歳の男の子のケース

「5歳の息子が夜中にひどいいびきをかき始め呼吸が苦しそうでした。病院に連れて行くとクループ症候群と診断されました。特に夜になると症状が悪化し、咳といびきがひどくなっていました。医師の指示で加湿器を使い、夜間は蒸気を吸入させることで、少しずつ症状が緩和していきました。」

このようにクループ症候群の症状が重くなると、夜間にいびきを伴う呼吸困難が発生することが多くあります。

加湿や吸入療法が症状緩和に役立つケースが多いようです。

体験談2:3歳の女の子のケース

「うちの娘が3歳のときにクループ症候群にかかりました。最初は軽い風邪のようでしたが、夜になると喉が腫れ、息をするたびにいびきのような音がしていました。医師からはステロイドを処方され、数日で症状が改善しました。今ではほとんどいびきをかかなくなりましたが、寒い季節には特に注意するようにしています。」

このように、クループ症候群は適切な治療を受けることで比較的短期間で回復することが多く、ステロイドなどの薬物療法が有効なケースが多く報告されています。

実際に試された改善方法の評判

クループ症候群によるいびきの改善には、いくつかの方法が効果的とされています。以下は、実際に多くの家庭で試された改善方法の評判です。

加湿器の使用

「部屋が乾燥しているとき、加湿器を使うことで、子どものいびきがかなり軽減されました。特に夜間に呼吸が楽になるようで、寝付きも良くなりました。」

加湿器は気道の乾燥を防ぎ、クループ症候群によるいびきの軽減に非常に効果的だと評価されています。

蒸気吸入

「病院で教わった蒸気吸入を自宅で実践しました。洗面器に熱湯を入れ、その蒸気を子どもに吸わせると、いびきがすぐに和らぎました。これは本当に助かりました。」

蒸気吸入は、クループ症候群の症状を和らげる即効性のある対策として、多くの家庭で支持されています。

体位の工夫

「横向きに寝かせるだけで、いびきがだいぶ減りました。特に仰向けで寝ると呼吸が苦しくなるようで、体位を変えることで楽に寝ることができるようです。」

体位の工夫も、いびきを軽減するための簡単で効果的な方法です。特にクループ症候群の症状が出ている場合、仰向けで寝ると気道が狭くなるため、横向きにすることでいびきを抑えられると評判です。

クループ症候群の予防といびきへの対策

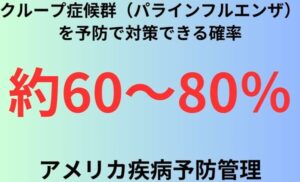

クループ症候群は呼吸器系の感染症として、特に幼児に多く見られる疾患です。

この病気によるいびきを予防し症状を軽減するためには、日常生活の中でできる予防策を講じることが非常に重要です。(画像を見て頂いたら分かると思いますが、日常生活の中の対策だけで高確率で防ぐ事が出来ますよ)

また、いびきが悪化することを防ぐためのグッズやケア方法も有効です。ここでは、クループ症候群の予防策と、いびきへの対策について説明します。

日常生活でできるクループ症候群の予防策

クループ症候群の予防には、日常生活で注意すべきポイントがいくつかあります。これらを実践することで、発症を防ぎ、いびきの発生を抑えることが期待できます。

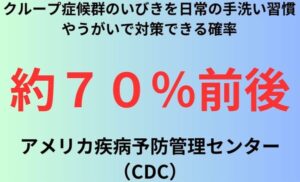

手洗い・うがいを徹底する

クループ症候群は、ウイルス性の呼吸器感染症が原因で発生するため、感染予防が第一です。外出先から帰宅した際や食事の前後には、石けんを使ってしっかりと手を洗い、うがいをすることが感染のリスクを大きく減らします。特にインフルエンザや風邪が流行する季節には、より一層の注意が必要です。

実際に手洗いやうがいを習慣にしている人のクループ症候群の要望確立をCDCのデータを基に出してみましょう!

適度な湿度を保つ

乾燥した空気は、気道の粘膜を傷つけ、感染症にかかりやすくなる原因となります。室内の湿度を50〜60%に保つことで、呼吸器への負担を軽減し、クループ症候群の予防につながります。冬場など乾燥しやすい季節には、加湿器を使うことがおすすめです。

バランスの取れた食事と十分な休息

免疫力を高めるためには、栄養バランスの取れた食事と十分な睡眠が必要です。ビタミンCやD、亜鉛などの栄養素は、免疫力を強化する効果があります。また、睡眠不足は免疫力の低下を招くため、毎日規則正しい生活を心がけることが大切です。

風邪やインフルエンザの予防接種を受ける

クループ症候群の原因となる感染症には、インフルエンザウイルスも含まれるため、毎年インフルエンザの予防接種を受けることが推奨されます。これにより、ウイルスの感染を予防し、クループ症候群にかかるリスクを減らすことができます。

いびき防止グッズや推奨されるケア方法

クループ症候群によるいびきは、適切なケアや専用グッズを使うことで軽減することができます。以下に、いびき対策に効果的な方法とグッズを紹介します。

- 加湿器の使用

部屋の湿度を適切に保つことは、いびきの軽減に非常に有効です。乾燥した環境では、喉や鼻の粘膜が乾燥しやすく、気道が狭くなることでいびきが発生しやすくなります。加湿器を使って適度な湿度を保つことで、呼吸がしやすくなり、いびきの発生を防ぐことができます。 - 横向きでの睡眠

仰向けで寝ると、舌や喉の筋肉が後方に落ち込み、気道を塞ぎやすくなります。横向きで寝ることで、気道が確保され、いびきを軽減することができます。いびき防止枕などのサポートアイテムを使うことで、自然と横向きの体勢を保つことができるため、いびきを防ぐ効果が期待できます。 - スチーム吸入療法

クループ症候群の症状を緩和するために、スチーム吸入療法を行うことも効果的です。温かい蒸気を吸入することで、気道の炎症を和らげ、呼吸がスムーズになります。自宅で簡単にできる方法として、加湿器や蒸気を利用した吸入器が推奨されます。 - いびき防止テープ

いびき防止テープは、寝ている間に口を閉じて鼻呼吸を促すためのグッズです。特に、口呼吸によるいびきが多い場合、鼻呼吸を促進することで、いびきの音を抑える効果があります。手軽に使えるため、いびきが気になる方に広く利用されています。

注意点とリスク管理

クループ症候群といびきが同時に発生する場合、適切な注意とリスク管理が重要です。特に、いびきが長引く場合や、クループ症候群の症状が悪化する場合には、早急に医師の診断を受けることが必要です。ここでは、いびきが続く場合の受診の目安と、クループ症候群の進行を防ぐためのリスク管理方法について解説します。

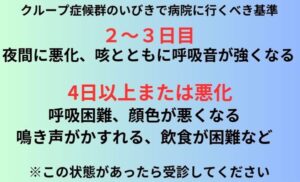

いびきが続く場合の受診の目安

いびきはクループ症候群に伴う一時的な症状である場合が多いですが、上記の画像の状態の症状が長引く場合以外にも、下記に書いている内容が見られる場合は、以下の点に注意して受診を検討するべきです。

- 1週間以上いびきが続く場合

クループ症候群の典型的な症状は、数日から1週間ほどで改善することが多いですが、それ以上いびきが続く場合は、他の原因が考えられるため、医師の診断を受けることが推奨されます。特に、呼吸が苦しそうな場合や、日中の活動に影響が出ている場合は、速やかに受診する必要があります。 - 呼吸困難やチアノーゼが見られる場合

クループ症候群に伴ういびきがひどく、呼吸が苦しそうだったり、唇や顔が青白くなるチアノーゼの症状が見られる場合は、すぐに救急医療を受ける必要があります。これは、酸素不足が原因で発生する状態であり、非常に危険です。夜間に呼吸困難が起きることが多いため、親御さんは特に夜間の観察を徹底することが求められます。 - 高熱や咳が続く場合

クループ症候群に伴う高熱や咳が1週間以上続く場合、細菌感染や肺炎などの二次的な合併症が疑われます。このような場合、適切な抗生物質などの治療が必要になることがあるため、医師の診察を受けることが重要です。特に、小さな子どもは免疫力が低いため、早期の治療が大切です。 - 夜間のいびきや無呼吸が激しい場合

いびきが断続的に非常に激しく、睡眠中に無呼吸のような状態が見られる場合も、ただちに受診することが必要です。このような状態は、睡眠時無呼吸症候群の疑いがあるため、呼吸器専門の医師に相談しましょう。

クループ症候群の進行とリスクを減らす方法

クループ症候群が悪化しないようにするためには、適切なリスク管理が必要です。特に、日常生活で取り入れることができる対策を紹介します。

- 感染症の予防

クループ症候群はウイルス性の感染症が原因で発症するため、予防として手洗いやうがいを徹底することが重要です。特に、風邪やインフルエンザが流行する季節には、外出先から帰ったらすぐに手洗い・うがいを実践しましょう。また、咳エチケットを守り、感染を広げないことも大切です。 - 湿度の管理

クループ症候群の症状を悪化させないためには、部屋の湿度を適切に保つことが大切です。冬場や乾燥しやすい季節には加湿器を使って、室内の湿度を50~60%に維持しましょう。湿度を保つことで、気道が乾燥せず、呼吸がしやすくなり、いびきの発生も軽減できます。 - 早期の医療介入

クループ症候群の初期症状が見られた場合、早期に医療機関を受診し、適切な治療を受けることが重要です。特に、症状が軽いうちにステロイド薬や吸入療法を受けることで、症状の進行を防ぐことができます。早期の医療介入が、クループ症候群によるいびきや呼吸困難を軽減するカギとなります。 - 十分な休養と栄養管理

免疫力を高めるためには、十分な睡眠と栄養管理が欠かせません。特にビタミンCや亜鉛を多く含む食品を積極的に摂取し、バランスの取れた食事を心がけましょう。また、ストレスをためないよう、子どもにとってリラックスできる環境を整えることも大切です。

最後に

まとめとして、クループ症候群といびきに関する重要なポイントを整理しました。適切な予防と対策を行うことで、症状の軽減が期待できます。以下に要点をまとめました。

- クループ症候群の症状を理解する

- いびきの原因を知り早期対策を

- 生活習慣改善と治療法が重要

- 加湿や体位でいびき対策を強化

- 必要に応じて医師の診察を受ける

- 継続的な予防とケアが大切