「いびきがひどく、毎晩熟睡できずに困っている…もしかして扁桃腺が原因かも?」そんなお悩みを抱えている方へ、この記事では、扁桃腺といびきの関係についてわかりやすく解説します。

この記事を読むことで、扁桃腺がいびきにどのように影響するのか、特に扁桃肥大といびきのつながり、そして子どものいびきと扁桃腺の関係性について理解できるでしょう。

今回の記事の解説内容

- 扁桃腺がいびきを引き起こすメカニズム

- 扁桃腺がいびきを起こす際の対策法

本記事は、睡眠健康指導士上級を取得し、25年以上にわたって睡眠外来で勤務している専門家が執筆しています。信頼性の高い情報をもとに、正しい対処法を提供しますので、この記事を読み終わった後には、あなた自身やお子様のいびき対策に自信を持てるようになるでしょう。最後までお読みください。

扁桃腺がいびきを引き起こすメカニズム

扁桃腺肥大による気道の狭窄 ※どんな人が起こりやすいの?

-1-300x182.jpg)

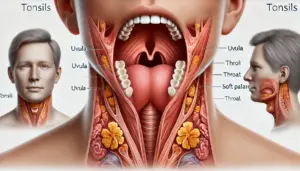

まず説明する前に空気の流れの関係を話していくのですが、健康な状態の人の場合は空気の流れがスムーズでいびきの発生はしないのですが、扁桃腺の問題によって空気の流れが気道が狭くなりいびきが発生します。

そこで扁桃腺肥大による気道の狭窄の話に戻していくのですが、扁桃腺が大きくなってしまうと喉の奥にある空気の通り道である上気道を塞ぐように張り出していて、睡眠中は筋肉の緊張がゆるむため狭くなる気道が、扁桃腺の肥大によってさらに狭くなってしまって、結果空気の通りが悪くなる事でいびきが生じてしまうという事になります。

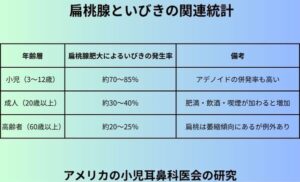

そしてどんな人に扁桃腺肥大が起こりやすいのかという事で、リスクが高い人をそれぞれ以下にまとめておきました!

-

もともと扁桃腺が大きい体質の人(遺伝的要素あり)

-

慢性的に扁桃腺が腫れている人(慢性扁桃炎)

-

小児(子どもは気道が狭く、扁桃が大きくなりやすい)

睡眠時無呼吸症候群(SAS)との関連

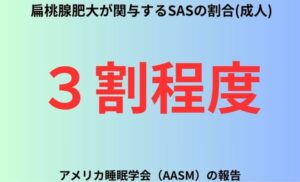

先ほどの狭窄の説明を踏まえたうえで説明を続けていくんですが、要は上気道がより狭くなるという事は普通のいびきだけではなく、睡眠時無呼吸症候群の問題も大きく浮上してくるわけなんですね(要はリスクが高いと)

簡単に説明していくと睡眠時無呼吸症候群とは、睡眠中に何度も呼吸が止まる疾患で重症化すると心臓病や高血圧の原因にもなり、扁桃腺が大きい事で気道が塞がれてしまって、10秒以上の呼吸停止が1時間に5回以上起こると睡眠時無呼吸症候群と診断される事がありますね。

以前働いていた病院の勉強会でいびき外来の専門医の話によると扁桃腺肥大による睡眠時無呼吸症候群によって睡眠の質を大幅に下げてしまっている方は多いと聞いてますし、それを放置してしまって高血圧や心臓病に繋がってしまったという例は少なくないようですね。

子どものいびきに多い扁桃腺肥大

の扁桃腺肥大の関与割合-1-300x182.jpg)

これも狭窄のメカニズムの部分の起こりやすい人に書いてはいましたが、実は子供にも扁桃腺肥大によるいびきの発生するんですね。

もっと説明を続けていくと、小児期におけるいびきの主な原因のひとつが扁桃腺やアデノイドという鼻の鼻の奥のリンパ組織の肥大が多いですね。

で、何故小児期に扁桃腺の肥大によるいびきが起こるのかのメカニズムを簡単に説明していくと、小児は元々気道が狭い為に扁桃腺の影響が大きく出やすくて、その扁桃腺肥大によるものはいびき以外の症状も発生しやすくて、口呼吸や日中の眠気や集中力の低下や夜尿症が起こる事もあります。

でこれも子育てしているお母さんは中には耳にした事はあるかと思いますが、症状が強い場合は扁桃腺摘出手術(口蓋扁桃摘出術)が検討される事もあります。(というよりは明らかに普段と様子が違うなって思った時点で、いびきでなくても受診させた方が無難ですね!)

いびきへの対策と治療方法

軽度な扁桃腺肥大・一時的な腫れへの対策

で改善できる確率-1-300x182.jpg)

これは結構多いタイプではありますが、軽度の扁桃腺肥大や一時的な腫れの問題によっていびきが出る事も多いので、こちらではその対策を詳しく書いていきますね。

まず、扁桃腺の腫れが一時的なものである場合(風邪やアレルギーなどによる炎症)や、軽度の肥大でいびきが出ている場合で対策法として生活習慣やセルフケアでの改善が期待できるものを以下にまとめているので、是非読んでいきましょう

生活習慣の見直し

-

のどを乾燥させない(加湿器の使用、こまめな水分補給)

-

口呼吸を防ぐ(マウステープなどで鼻呼吸を促す)

-

睡眠姿勢の調整(横向き寝を意識、枕の高さを調節)

-

就寝前のアルコール・喫煙を控える(気道の炎症や弛緩を悪化させる)

-

体重管理を行う(肥満は気道の狭窄を助長)

市販薬や民間療法

-

抗炎症成分を含むのどスプレーやトローチ

-

鼻の通りを良くする点鼻薬

-

はちみつ・ショウガ湯などの喉を潤す民間療法

中等度の扁桃腺肥大や慢性炎症の場合の対策

で改善できる確率-1-300x182.jpg)

扁桃腺が慢性的に大きくて風邪やアレルギーがない状態でもいびきをかく場合には、放置をせずに病院へ受診をして医療的な評価と治療が必要なってくるものになるので、実際にどんな治療を行うのかを以下にまとめているので読んでみましょう!

耳鼻咽喉科での診断と治療

-

内視鏡検査:喉の奥や気道の状態を確認

-

アレルギー検査:慢性的な腫れの原因を特定

-

抗生物質治療:細菌感染による扁桃腺炎の場合

-

抗ヒスタミン薬の処方:アレルギーが原因の場合

マウスピース(スリープスプリント)

-

舌や下顎を前方に出す構造で、気道を広げる

-

中等度のいびきや軽度の睡眠時無呼吸症候群に有効

スリープスプリントについて詳しく書いている記事があるので、是非こちらを読んで参考にしてくださいね!

-

-

スリープスプリントがいびきに対してどういう効果があるのか?

「スリープスプリントが何かわからなくて困っている」「自分にどのタイプのスリープスプリントが向いているか知りたい」といったこんな悩みをお持ちではありませんか? 本記事では、スリープスプリン ...

続きを見る

重度の扁桃腺肥大・無呼吸症候群がある場合の対策

療法の併用)で改善できる確率-1-300x182.jpg)

このタイプで気道が著しく狭くなりいびきだけでなく呼吸停止(睡眠時無呼吸)がある場合は、放置するのではなく積極的な医療介入が必要になってくるので、どういった事を行うのかを以下にまとめているので、是非読んでみてみてくださいね。

外科的治療(扁桃腺摘出術)

-

口蓋扁桃摘出術(扁桃摘出手術)が適応となるケースが多い

-

特に子どもの場合、アデノイド(鼻の奥のリンパ組織)との同時切除で大きな効果がある

-

小児では手術後、90%以上のケースでいびき・無呼吸が改善

CPAP(シーパップ)療法の併用

-

重度の**閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA)**を合併している場合

-

就寝中に鼻に装着し、気道に空気を送り続けて閉塞を防ぐ

-

扁桃腺の肥大と無呼吸が併発している場合には有効

小児特有の対策

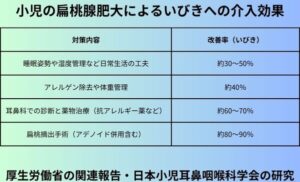

これは子どもがいるお母さんにお伝えさせていただきますが、「アデノイド肥大」「扁桃腺肥大」によるいびきには、以下に対策を書いていますので是非参考にしてみてくださいね!

日常生活での工夫

-

枕をやや高くして寝かせる(気道確保)

-

鼻炎やアレルギーの早期治療(鼻づまり予防)

-

肥満児ではダイエットも重要

医療機関での対応

-

小児耳鼻科でのアデノイド・扁桃の大きさ確認

-

就寝中の様子を録音・録画して医師に提示(呼吸停止の有無を確認)

最後に

まとめとして、扁桃腺肥大といびきの関係について整理します。扁桃腺の問題がいびきに与える影響や、それを改善するための治療法を理解することが大切です。以下に要点をまとめます。

- 扁桃腺肥大はいびきの原因

- 睡眠時無呼吸症候群のリスク

- 手術や生活改善で対策可能

- 子どもの場合は成長への影響も

- 医師の診断と早期治療が重要

- 日常的な予防策も有効

これらを参考に、健康的な生活を目指しましょう。