「保育園でのお昼寝で、なかなか子どもが寝てくれなくて困っている」「保育士として、寝かしつけの方法や対策を知りたい」というお悩みをお持ちではないでしょうか。

本記事では、そんな悩みを解決するための効果的な方法や対策をわかりやすくご紹介します。

■本記事を読むことで得られる3つのポイント

- 保育園のお昼寝で寝ない子の原因とは?

- 保育園のお昼寝で寝ない子の為の対策法

この記事は、睡眠健康指導士上級資格を取得し、25年以上の睡眠外来勤務を経験した専門家が執筆しています。信頼できる情報を基に、あなたの悩みを解決する具体的なアドバイスを提供します。

この記事を最後まで読むことで、保育園での昼寝問題に悩まず、安心して子どもを寝かしつけるための知識と自信を得られるでしょう。

保育園のお昼寝で寝ない子の原因(昼寝の年代別変化も話します)

睡眠の発達段階による自然な変化

まずこの記事を観て頂いている方に覚えておいて欲しい事としては、子どもの睡眠パターンは年齢とともに変化します。

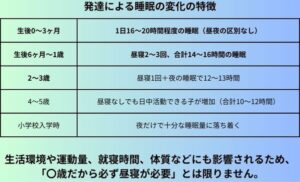

なので2〜3歳までは午睡(お昼寝)が必要ですが、4〜5歳頃になると昼寝をしなくても日中の活動に支障が出なくなる子も増えますよ。

年齢別の傾向として分けて説明させていただくと、、、(上の方に1日に必要な睡眠時間の年齢別で記載した画像があるので見てみてね)

・0〜2歳:発達上必要不可欠(脳と身体の発達期)

・3歳:必要だが個人差が出てくる

・4〜5歳:午睡が不要な子も増えてくる

・6歳(就学前):夜の睡眠だけで足りる子が多い

上記を観て頂いたら分かると思いますが、年齢が低い程昼寝の重要度が増してくるのが分かってくるかと思いますので、それを踏まえたうえでこれからの内容を観ていきましょう(基本的に相談される年齢は3歳以下の子が多いので、、)

朝早く起きすぎていない/夜の睡眠時間が長すぎる

どういう事かというと夜にたっぷり寝ている子供は、昼間に眠気を感じにくくなる事があるんですね。

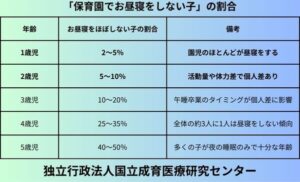

特に10~12時間ほどしっかり寝ている場合は、実は昼寝が必要が無い事もあるんですね。(特に年齢が上がれば上がる程顕著になってくるので、その年齢ごとの割合を下の画像に出してみました)

具体的な例としては「夜19時あたりに寝て朝6時位に起きる→という場合は夜だけで11時間睡眠をしている」「体力が元々ある子供の場合は、それで十分な場合もある」っていう風に勉強会でも言われたことがありますね。

なのでこの部分で大事な事とすれば夜の就寝と起床リズムと合わせて、お昼寝が必要であるかどうかを見極めて、家族の方と保育園の担任の方で話し合う必要があるでしょうね。

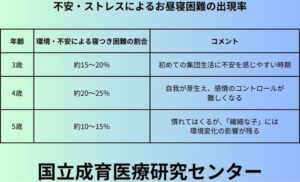

環境の変化や不安、ストレス(特に最初辺りはこれです!)

どういう事かというと保育園の昼寝は普段いる家と明らかに違うので、大勢で同じ空間で同じ時間に寝るといった集団行動をしているので、それに対して不安や違和感からストレスを感じている子供が寝付けないといった感じですね。(私の子供も1歳だった時は数週間保育園に慣れるまでは昼寝を全然しなかったと保育士さんに言われてましたので)

よくある原因例として年齢によって違いは出てきますが「保育士や友達との関係に不安がある」「布団やパジャマ、におい、照明などが自宅と違う」「隣の子の寝言や物音が気になる」「自宅での添い寝習慣(添い寝しながら母乳を飲むも含む)があるのに1人で寝る事に慣れていない」

といった感じでして、私の息子の場合は自宅での添い寝(母乳)の習慣が付きすぎてしまったので、保育園では中々寝付けなかったと報告を頂いてたんですよね。

なのでポイントとしては環境変化に対してのストレスというのがポイントになるって感じです。

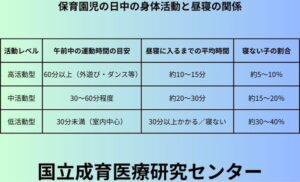

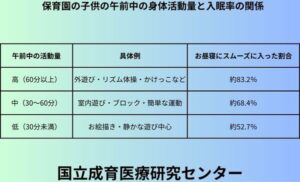

日中の活動量が足りていない

要は起きてからお昼寝の間までに身体をしっかり動かしていないと眠気が起こりにくくなる事があるんですね。(そのデータが下の画像に記載してます)

それによって午前中の活動量が少ないと、昼寝の時間にエネルギーが余ってしまって昼寝が出来なかったという子も少なくはないんですよ。

そうなってしまう具体的な例なんですが、「雨の日で外遊びが出来なかった」「室内遊びが静かすぎた」「元々体力があるタイプの運動好きな子供の場合(他の事同じ活動しても体力が全然余っている場合もあります)」

なので保育園(勿論お母さんでもいいですよ)、で大事なのは対象の子供の体力を把握して対処する事が大事になりますね。(うちの子は当時体力有り余っていたので、遊びで大好きな階段を上り下りをさせてました)

自我の発達やこだわりの強さ

-1-300x182.jpg)

保育士の方も中にはお母様も体験されたことがあるかと思いますが、3~4歳ころになると「自分は眠くない」「まだ遊びたい」などの自己主張が強くなる時期に入ってくるんですね。

で、どういった感じかの具体例を挙げていくと「寝たくない!って大声で主張したり」「ゴロゴロはしれくれるけど、眠らずに目を開けている」「他の子が寝ていると騒いで起こしてしまったり」といった感じで手を焼いている保育士の先生やお母様も少なくはないでしょう。

そういう時に無理に寝かしつけようとしても本人に寝る気がなかったら逆効果になって、余計寝てくれないって事も珍しくはないんですね。

家庭での生活リズムが不規則(保育園で寝ない理由の中でも多いですね。)

-1-300x182.jpg)

多分というより間違いなく保育園で寝なかったり、普段家で昼寝できない子のほとんどっていうのは家庭での生活リズムが不規則の場合が多いでしょうね。

えっ?保育園で規則正しく生活できてるのに?って思っているかもしれませんが、保育園に24時間毎日いる訳ではなく保育園にいる時間以外は家にいるので、その家の中で時間帯がバラバラの行動(睡眠含む)を行ってしまう事で、保育園でもそれを引っ張ってしまって昼寝できないって子は以外でいらっしゃるんですよ。(要は休日に遅くまで起きていた李、朝寝坊していると保育園のリズムに身体が合わずに昼寝のタイミングで寝れないって事です)

よく聞く具体例としては「休日に22時過ぎまで起きていて朝9時起床」とか「お昼寝のタイミングが家庭と保育園で違った」といった事が多いですね。

この部分のポイントとしては言えと保育園の過ごし方によって体内時計が作られているという事なので、家の過ごし方で体内時計が狂う事で昼寝をしなくなると覚えておきましょう。

保育園のお昼寝で寝ない子の対処法

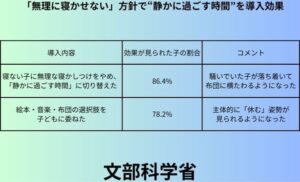

「無理に寝かせない」方針で“静かに過ごす時間”を確保

何故かというと年齢や体力によって眠くない子tに無理に寝かしつける事で、余計ストレスになって逆効果になってしまう事もあるんですね。

なので仮にお昼寝が出来なかったとしても心と体を休める静かな時間として過ごす事が重要なんですね。(その為の効果があるアイデアを元保育士の方に教えて頂いたので、以下に共有ますね。)

-

目を閉じなくてもいい「横になるだけ」の時間を設ける

-

音楽や読み聞かせでリラックスモードを作る

-

一人で静かに絵本を読むスペースを用意する

-

静かな環境で布団の中で過ごすことができたら十分にOKとする

年齢によってやり方は変わると思いますが、一番大事なのは昼寝を行う事に対してストレスを感じさせないという事を前提に行うようにしましょう。

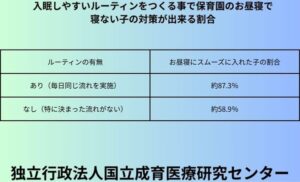

お昼寝の前に「入眠しやすいルーティン」をつくる

どういう事かというと大人と同じように子供も決まった流れがあって慣れていく事で安心して、心を落ち着かせることが出来るので、その安心感というのが入眠の大切なカギなんですね。

ほら!大人とかでも今日いきなり無茶苦茶な時間帯で経験がない仕事をやらされて、次の日はまた全然経験がない仕事をやってしまって、食事もお風呂の時間もバラバラになると睡眠の質って保てると思いますか?環境の違いや体内時計の乱れでストレスになって寝れない人が多いと思うんですよね。(そんな状況では安心感とは縁が遠いし、子供も毎日決まった流れでない事を行う事でストレスになってしまいます)

保育園の子供の良きルーティンとして日常のどんなものがあるのか?の具体例で言ってしまうと「お昼ご飯」「トイレ・歯磨き」「パジャマに着替える」「絵本を読む」「静かな音楽かトントンしてあげる」って流れを毎日同じ流れでやってあげる事によって、子供も流れを感覚で理解できるので、それによって慣れた感覚から安心感から眠れるようになったという子も多かったですよ。

なので実行の仕方としては子供に何をするのか?を伝える(声かけしてあげる)事で、気持ちの切り替えを促してあげて(「そろそろお昼寝の時間だね」って感じです)、家と園で似たような流れを作ってあげる事で効果は上がりますので、是非やってみてくださいね!

午前中の活動量を増やして「自然な眠気」を誘う

これは保育園でも家でも効果的な方法ではあるので、是非やってみてください!

その理由としては身体をしっかり動かして遊ぶ事によって、自然な疲労感が得られて昼寝への導入がスムーズになりやすくなりますよ!

そのスムーズにする方法としては難しい方法ではないので是非実施してみてください!

-

外遊び(走る・ジャンプ・滑り台など)をたっぷり取り入れる

-

雨の日でも室内でリズム遊び・サーキット運動などを取り入れる

-

お手伝いや工作など、脳を使う活動でも疲労はたまる

何を言いたいかというと頭や身体を使う事によって疲労を溜めてあげて、眠気を強めて入眠しやすい状態を作りましょう!という事で覚えておいてくださいね。

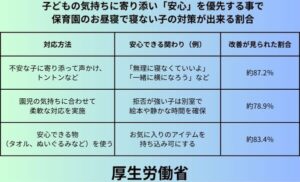

子どもの気持ちに寄り添い「安心」を優先する

これは保育士の先生が良く悩む問題ではあるんですが、「何故子供が寝てくれないのか」「どうしたら寝てくれるのか」を必死に考えている先生は少なくないと思いますが、しかしそれで寝なかった子が寝てくれるでしょうか?結構確率としては低いと思います。

理由としては子供の気持ちとして「怖い」「不安」「先生が違うから落ち着かない」など、子供達には子供なりの気持ちがある場合があるんですね。

なので、その感情が強く出てしまっている限り、無理に寝かせても寝付けないしストレスが増して余計寝なくなってしまいます。

では子供の恐怖や不安を始めとしたストレスを和らげてあげるサポートとしてどんなものがあるのか?それを実施した内容で効果があった方法(数十年の保育士で保育園の実務経験ある方の監修)を以下に書いておきます。

-

子どもの話をよく聞く:「なんで寝たくないの?」と優しく尋ねる

-

安心できる先生にトントンしてもらう

-

自分で「お布団を敷く」など準備に参加して自発的な気持ちを促す

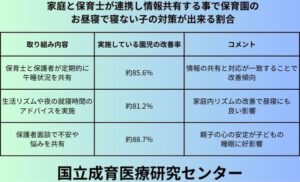

家庭と保育士が連携し、情報共有する(これは家族の方が特に観て欲しいし理解してほしいです)

基本的にあまり昼寝で寝ない場合は、子供のご家族との連携と情報共有は必要不可欠になっていて、連携が必要なケースと情報共有の例を書いていきますね。

まず連携が必要なケース

-

夜寝る時間が遅くて昼寝のリズムがずれている

-

自宅で昼寝しない習慣がある

-

環境の変化(引っ越し、きょうだい誕生など)がある

情報共有の例

-

週末の睡眠スケジュール

-

夜の様子(寝つき、夜泣き、朝の起床時間)

-

家での寝かしつけの方法

特に急な環境の変化だったり、日常の家での問題点だったり、効果的な寝かしつけ方法とかがあるなら是非共有すべきです(これによって寝かせる事に成功した保育士の先生も少なくはありませんでしたよ!)

最後に

まとめとして、保育園で昼寝をしない子への対応について重要なポイントを以下に整理しました。参考にして、日々の保育に活かしてください。

- 子どもに適した昼寝環境を整える

- 柔軟な対応でストレスを回避する

- 規則正しい生活リズムを保つ

- 子どもの個性に応じた方法を試す

- 保育士や親の協力で安心感を与える

昼寝をしない子どもにも適切なケアを提供し、健全な成長をサポートしていきましょう。