不眠症について脳の異常で悩んでいる方へ、この記事ではその関係性と対策について詳しく解説します。

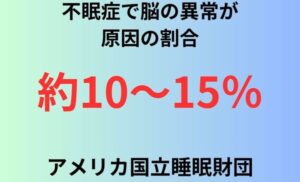

まず不眠症が脳の異常で起こる確率って気になりませんか?実際に不眠症の中でどれくらいの割合で脳の異常から発生するのかを数字で表してみました!

心理的要因だったり、生活習慣的なものと比べると確かに割合的には低いんですが、それでも10人に1人以上は該当するので決して少ない数字ではないんですね。

なので可能性がある以上不眠症は脳にどのような影響を与えるのか、また脳の異常が睡眠にどんな影響を与えてしまうのか、その原因や治療法について知りたい方に理解を深めていくために役立つ情報を提供します。

本記事の内容

- 不眠症と脳の異常の関係性

- 不眠症と脳の異常に対しての対策

- 不眠症と脳の異常に関わる統計データ

本記事の信頼性

この記事は睡眠健康指導士上級取得、睡眠コンサルタント資格取得、睡眠外来勤務25年以上経験の経験を持つ私が執筆しました。専門知識と豊富な経験を基に、信頼性の高い情報を提供します。

この記事を読んでいただければ、不眠症と脳の異常に関する正しい知識を得られ、適切な対策を講じることで、質の高い生活を取り戻すことができるでしょう。

※今回の記事は以前働いていた睡眠外来がある病院での勉強会にて、学んだ知識と資料を基に書いております!

不眠症と脳の異常の関係性と原因(統計データの数字で徹底解説)

不眠症は「脳の過覚醒状態」によって起こる

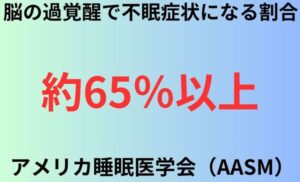

まずは全体の不眠症の内、脳の過剰覚醒状態によって起こる割合がどれくらいか知ってますか?

画像のように実際に高い割合で起こりやすいもので、脳と睡眠障害は大半の関係性を持っているのが分かりますね!

まずそのためには睡眠に対しての脳の状態を分けて説明していきましょう!

正常な睡眠の脳の流れ

通常であれば夜になると視交叉上核といって視床下部の部分からメラトニンが分泌されて、覚醒が抑制されて、睡眠モードへと切り替わっていくものなんですね(同時に脳の前帯状皮質や前頭前野や視床の機能が徐々に低下していくんです)

こうやって脳に何も問題が無ければ、そのまま入眠していきます。

ただ不眠症ではその切り替えが機能しにくくなる

脳の過覚醒の説明をしていくんですが、簡単に言ってしまうと脳全体の覚醒レベルが下がらない状態の事を言うんですね。

そして特に脳の覚醒回路が過剰に活性し過ぎてしまって、それが原因で寝つきが悪くなったり、睡眠の維持が困難になってしまうという感じで覚えておいてくださいね。

不眠症と関係のある脳部位と異常

まずそれぞれの脳部位の不眠症との関係と割合を数値化して画像を出してるので、まずはこちらを見てみましょう!

一番多いのは基本的に心因的な要因からくる扁桃体や、睡眠時の過剰覚醒に関わる前頭前野になるでしょうね(勿論それ以外も決して軽く考える事はできません)

神経伝達物質の乱れと不眠症

神経伝達物質の役割と不眠症の関連について以下にまとめておきますね!

・GABA(γアミノ酪酸):役割は抑制性伝達物質で脳の興奮を抑える事ですが、不眠症との関連は分泌低下によって過剰覚醒が持続してしまって眠れない状態になってしまうんですね。

・オレキシン:役割は覚醒維持物質なので意味そのままで覚醒作用を持っていて、不眠症との関連は過剰活性によって眠気が起きにくいです(ナルコレプシーと真逆の状態ですね)

・ドーパミン・ノルアドレナリン:覚醒や集中を促す役割を持っていて、不眠症との関連については不安やストレスによって過剰になると不眠状態になりやすいです。

・メラトニン:役割は眠気と体内時計の調整を行い、不眠症との関係として分泌が遅れたり少なくなると入眠が難しくなるという事になります。

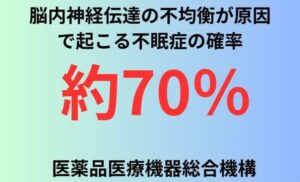

何故こういう事を書いたかというと、神経伝達物質の異常によって不眠症が起こる確率が高いんですね!

じゃあどのくらい高いのって事でPMDA(医薬品医療機器総合機構)の報告の内容で画像に確率の数字を出してみましょう!

結構確率としては高い方になるので、不眠症で困っている人にとっては決して無視できない確率ではありますね。

慢性不眠が脳に及ぼす悪影響

慢性的な不眠は、脳の構造や機能にも変化を与えることが明らかになっています。

実際にどれくらいの割合で起こってしまうのかを分かりやすく数字で出してみましょう(資料元スタンフォード大学の脳研究)

また私が働いていた病院や関わった病院の共有内容で分かったMRIやPET検査で報告されている事例を紹介します。

・海馬の萎縮:これによって起こるのは記憶力や認知機能の低下をされた方が確認されてます。

・前頭前野の活動低下:これによって起こるのは思考力や意思決定力の低下ですね。

・扁桃体の過剰活性:怒りや不安などの情緒のコントロールが不安定になった方々を確認しています。

・神経炎症の上昇:これについては勉強会の中で言われたことではあるんですが、アルツハイマーなどのリスクが上昇するという事ですね。

基本的に私が働いていた病院で、私が関わった患者様は記憶力の低下だったり、感情のコントロールが不安定になってきた方が多かったように思いますね。

不眠症が関係する脳疾患の例

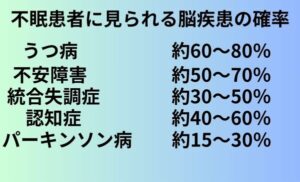

まずは不眠症患者様に見られる脳疾患のそれぞれの確率を見て頂きましょう!(資料元が多すぎて省いてます!)

ここで分かるのはうつ病や、不安障害と統合失調症といった精神疾患に関わるものが割合的に高いという事ですね!

ではそれぞれ不眠と脳の関係性としてどんな事が起こるのかを以下にまとめておきます。

・うつ病:脳との関係性としてセロトニンやノルアドレナリンの低下で不眠が前兆に現れやすい特徴があります。

・不安障害:脳との関係性として脳の覚醒状態が持続して不眠と相互悪化してしまいます。

・統合失調症:脳との関係性として睡眠の構造が崩れてしまって寝つきが悪くなったり、深い睡眠が困難になってしまいます。

・認知症(特にアルツハイマー):脳との関係性として睡眠不足でアミロイドβの排出が減ってしまって病気を促進してしまいます。

・パーキンソン病:脳との関係としてレム睡眠障害や中途覚醒が多くなる事があります。

実際にどれも私が以前働いていた睡眠外来で、多くの患者さんが不眠の状態から脳の異常として上記に書いたものが出ていた方がいらっしゃいましたね。(特に精神的な疾患の方は私の関わった経験上多かったです。)

不眠症と脳の異常に対して出来る対策

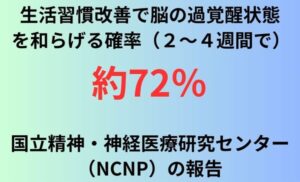

脳の過覚醒状態を和らげる生活習慣の改善

実は生活習慣の改善だけで脳の過剰覚醒状態を和らげる事が出来るんですね!(実は私も昔ストレスでうつ気味だった時に生活習慣を改善するだけでかなり改善する事が出来ましたね)

寝る前90分の「クールダウン時間」を確保

簡単に言うと脳が興奮したままでは寝つきが悪くなるし、深い睡眠も難しくなるので、基本的な対策としては脳の興奮を鎮める時間を作る事が大事になってくるんですね。

その方法としてはスマホやPCだったり、興奮するような音の刺激は避ける事になります!(現在の私の相談者でも多いのがスマホです!)

後は寝る前のリラックス出来るルーティンを作ってあげる事も睡眠の質を上げるために必要になるので、その内容で詳しく書いている記事があるので是非そちらを読んで参考にしてくださいね。

-

-

睡眠をリラックスで更に良いものへ!眠れない夜への対策法!

「なかなか寝付けない」「質の良い睡眠を得たい」「リラックスして快眠を手に入れたい」、そんなお悩みをお持ちではありませんか?この記事では、睡眠健康指導士上級、睡眠外来勤務25年以上、そして睡眠コンサルタ ...

続きを見る

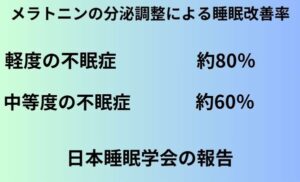

メラトニン分泌を促す「光の使い方」

まずメラトニン分泌を促す事で睡眠障害を改善できる確率を見てみましょう。

実際に中度でも半分以上の確率で改善する事が出来るので、日常生活の中での光の使い方は非常に大事だという事が分かりますね。

もっと言うと脳の視交叉上核が光を感知して体内時計を動かしていて、具体的に言うと朝は強めの自然光で夜は控えめな照明にする事で脳が自然に切り替わるという事です。(要はメラトニンが正常に分泌しやすいという事です)

これを更に実践的に説明すると、出来るだけ朝同じ時間に起きてカーテンを開けて朝日を浴びたり、外に出て直接光を浴びるようにして、夜の特に寝る前はブルーライト(スマホやPC)は遮断しておくようにしましょう!

私の体験談ですが、元々寝付きにくかったのが一切寝る前にブルーライト断ちをしたら、直ぐに寝れる様になったのでお勧めですよ!

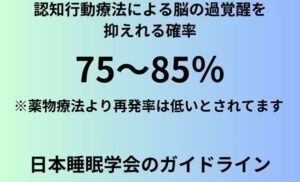

脳の覚醒を抑える行動療法(CBT-I)

認知行動療法(CBT-I:Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia)は、最も科学的に効果が高い不眠改善方法です。

では早速認知行動療法によって脳の過剰覚醒状態を抑えれる確率を見ていきましょう。

かなり高い割合で改善してることも分かりますし、実は再発率も薬物療法よりも低くて、実際には10%以下という風に勉強会で伺ってますね!

認知行動療法の内容として以下に簡単にまとめておきます。

・ベッド=活動する場所という誤解から寝る場所という認知に再学習(まずはこれです!)

・なので眠れない時間は無理にベッドにいない事が必要です(ベッド上での覚醒の記憶を減らす為です)

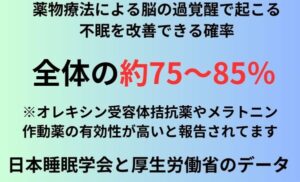

神経伝達物質を整える薬物療法

実際に脳の異常による不眠を放置せずに医師と相談の上対策として、薬物療法を行った方の統計データで日本睡眠学会や厚生労働省のデータでは7割以上の方が改善出来ています。

実際の脳の異常による不眠症で使われる薬を以下にまとめておきます。

1.ベンゾジアゼピン系:作用は脳内GABA作用を増強してくれて、脳に対しては神経の興奮を抑える作用があります。

2,非ベンゾジアゼピン系(マイスリー、ルネスタ等):GABA受容体に選択的に作用して、脳への影響としては寝付きやすくなる作用がありますね。

3,メラトニン受容体作動薬(ラメルテオン):作用としては体内時計を整える作用があって、脳への影響としては脳の眠る時間を誘導してくれます。

4,オレキシン受容体拮抗薬(ベルソムラ等):作用としては覚醒ホルモンをブロックして、脳への影響は過剰覚醒の抑制に有効とされてます。

私の相談者様に対してよくアドバイスする内容としては、あくまでも薬物療法は対処療法になるので、根本的な改善を目指すのであれば認知行動療法や生活習慣の改善と同時に行うのが一番のお勧め方法ですよ!

私も寝付きにくくなった時は基本的に認知行動療法や生活習慣の改善を見直したりして、再び寝付きやすい状態にしてますよ!

ストレッチや深呼吸で脳のリズムを整えて脳の過覚醒を防ごう!

脳の過覚醒を深呼吸とストレッチで改善できる確率を最初に書いておきますね(国立精神・神経医療研究センターの研究)

この内容については詳しく書いている記事があるので、是非こちらを読んで参考にしてくださいね。

-

-

寝る前にストレッチすると副交感神経の効果で快眠に繋がる理由とは?

「副交感神経を最大限に活かせる効果があるの?」「ストレッチで副交感神経を整えたいけど、具体的にどうすればいいの?」 こんなお悩みを解決します。 本記事の内容 自律神経とは何 ...

続きを見る

難治性のケース

難治性というよりも、発症したら致死率100%の恐ろしい病気で、これも脳からの問題で発症します。

こちらに関しては極めて発症確率は稀ではありますが、万が一という事もあるので心当たりがある場合は詳しく書いている記事があるので、そちらを読んで参考にしてください。

最後に

不眠症は脳の健康に深刻な影響を与えることが多くの研究で示されています。不眠症と脳の病気、原因と症状、対策について解説しました。以下に要点をまとめます。

- 不眠症と脳の部位によって様々

- 心因的なものが確率としては高い

- 脳の過剰覚醒による不眠症の対策:生活習慣改善や認知行動療法が有効

不眠症の原因と脳の影響を理解して適切な対策を講じることで、質の良い睡眠を確保し健康を維持しましょう。

この記事が皆様の健康管理に役立つことを願っています。