「不眠症の症状ってどんなのがあるの?」「不眠症のタイプって全部でどれだけあるの?」と悩んでいる方へ。このブログ記事では不眠症の症状や原因、発生する確率を詳しく解説します。

その前に不眠症のタイプの方だけ先に教えておきましょう!(不眠症の症状は1まとめで説明が無理なのでww)

上記の画像を見ての通り現在の不眠症のタイプは4つありますので、それがではどんな症状があるのか、そしてどれくらいの確率で起きるのかを教えていきますね。

- 不眠症のタイプについて理解できる

- 不眠症の症状や対策をタイプ分けに説明

- 不眠症の症状の確率(タイプ分け)

このブログ記事の執筆者は、睡眠健康指導士上級資格を持ち、睡眠外来で25年以上の経験を積んだ睡眠コンサルタントです。そのため、信頼性の高い情報を提供します。

この記事を読んだ後には、不眠症についての深い理解が得られ、適切な対策を実践することで、質の高い睡眠を手に入れる未来が待っています。不眠症に悩んでいる方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

不眠症の症状とは?タイプごとに解説!

入眠困難型(寝つけない)

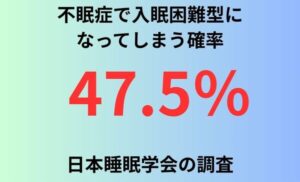

まず不眠症の中で一番起こりやすいと言われている入眠困難型ではありますが、睡眠トラブルが起こってどれくらいの確率で入眠困難型なるのか?気になりませんか?

まずはその入眠困難になってしまう確率を出しておきますね!

この数字を見ると不眠症の半数は入眠困難型(要は寝つきが悪い人)が多いという事が分かりますね!

あれ?もしかして私寝つき悪い?って思った方は今から原因や特徴を話していくので、是非参考にしてくださいね!

主な症状

入眠困難型の主な症状として分かっているのは、布団に入っても30分以上眠れなかったり、寝る直前に不安や悩みや考え事が浮かんで眠れなかったり、今日は寝れないかも?といったプレッシャーによって眠れないといった症状になりますね。

要は寝る時に頭の中がリラックス出来ない状態(つまり交感神経が優位)になって興奮状態により寝付けないという事です。

主な原因として

実際に私が働いていた睡眠外来時代の患者さんで多かったタイプを挙げていきますが、仕事や学校や人間関係による精神的ストレスや緊張で寝付けにくくなったり、夜型生活や昼夜逆転による生活リズムの乱れで寝付きにくかったり、カフェインやスマホの刺激で眠れなかったり、不安障害や軽度のうつ状態で眠れなくなったりといった方が多かったですね。

当時の仕事での関りでの私の体感上の話ではありますが、生活リズムの乱れの方も少なくはありませんでしたが、一番多かった原因は精神的ストレス的なものの方が断然多かった気がしますね。

入眠困難型の特徴

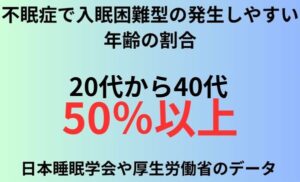

まずはどの年代に多いのか、実際にその確率を出してみましょう!

この画像を見て頂いたら分かる通り、入眠困難型の不眠症が発生するのは若年から中年の間で起こりやすいという事になりますね(日本睡眠学会や厚生労働省の調査データ)

基本的にこの年齢の入眠困難型の不眠症で共通しているのは、布団に入る=眠れないといった思考が定着しやすい方が多かったですね。(私への相談者の方に対して簡単なヒアリングをした時に、布団に入っても眠れる気がしないと思ってる方結構いらっしゃいましたね。)

入眠困難型の不眠の対策のヒント

これは私が相談者様に対して行っているアドバイスの方法を共有させていただくのですが、一番の入眠困難になっている生活習慣の原因としてはスマホを寝る直前まで観ている人が多いので、基本的に最初は寝る1時間前からスマホやPCを見ないでブルーライトを避けるといった方法になりますね。

次に寝つきをしやすい様に、リラックス効果を上げて副交感神経を優位にするために、そのルーティンを付ける事が大事です(なので寝付けない時は一度布団を出てリラックスの対策を行って眠気を待つようにしましょう)

※寝る前のリラックスについては詳しく書いている記事があるので、是非こちらを読んで参考にしてくださいね。

-

-

睡眠をリラックスで更に良いものへ!眠れない夜への対策法!

「なかなか寝付けない」「質の良い睡眠を得たい」「リラックスして快眠を手に入れたい」、そんなお悩みをお持ちではありませんか?この記事では、睡眠健康指導士上級、睡眠外来勤務25年以上、そして睡眠コンサルタ ...

続きを見る

中途覚醒型(途中で目が覚める)

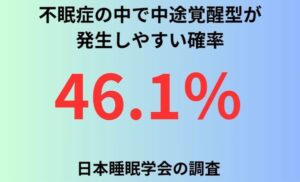

最初に中途覚醒型がどれくらいの確率で発生するのか?って気になると思いませんか?

なので最初に中途覚醒型の発生確率を出していきましょう。

これも実は半数の確率で起こってて、結構多い方ではないでしょうか。

なのでこの簡単に中途覚醒型の症状や特徴と対策面を書いていきましょう。

主な症状

私が睡眠外来勤務時と現在の睡眠コンサルの相談者の中で多かった方の事例にはなりますが、まず多いのは夜中に2回以上起きたり、再び寝るのに時間がかかるor眠れないって状態になったり、それらが原因で朝起きても疲れが取れないといった感じになりますね。

中途覚醒型の原因

まず私の業務上の体験では中途覚醒型の不眠症で多かったのは若くない方が多かったですね。

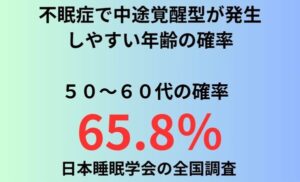

実際にまず中途覚醒型の発生年齢とどのくらいの確率で起こるのかを見てみましょう!

結構年齢が高めですね!そう!この中途覚醒の原因として多いのは加齢によるものも多くて、特に50代から60代の方に目立ってる感じがしますね(日本睡眠学会の全国調査のデータ)

加齢というワードで当てはまるものとしたら頻尿だったり、更年期障害でいうホットフラッシュによるものがありますね。

そして睡眠の質の低下の原因ともなっているいびきや睡眠時無呼吸症候群も中途覚醒の発生に関わったりもします!

しかし50代以降が多いのは多いですが、別に若い方も全然起こりまして、精神的なストレスだったりアルコールやカフェインによる影響を受けたりといった理由でも中途覚醒を起こす方はいらっしゃいましたね。

特徴や対策のヒント

特徴としては睡眠が浅くなってしまって、物音やちょっとした刺激で目が覚めやすくなってしまったり、浅い睡眠によって眠った気がしないといった方が多かったですね。

改善のヒントとしては入眠困難型の対策に加えて、寝室の温度や湿度と音や光のコントロール、そして夜遅くのアルコールやカフェインを控えなければいけません。

睡眠環境(特に室内の温度)は特に中途覚醒型に対しては重要なものになり、是非こちらを読んで今後の対策にあててくださいね!

早朝覚醒型(朝早く起きてしまう)

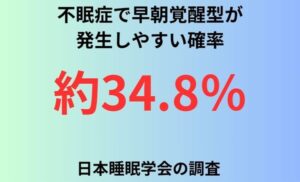

まず最初に早朝覚醒型が起きてしまう確率を出していきましょう!

早朝覚醒型は入眠困難型や中途覚醒型と比べては確率的に低くはなりますが、それでも決して少なくはありません。

では、その早朝覚醒の症状がどんなものがあるのかを見ていきましょう!

早朝覚醒の主な症状

一番代表的な物としてはあさ4~5時に目が覚めて、その後眠れないといった症状が凄く多いですね!

そして日中の眠気が強くなって集中力が低下したり、早朝の覚醒を繰り返していくと「また早く起きたらどうしよう」といった感じで不安になる方も少なくはなかったです。

早朝覚醒型の原因とは?

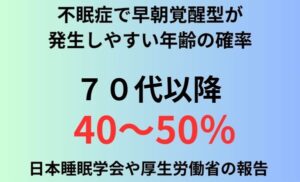

早朝覚醒型の原因の前にまずどの年代で起こるのかという事ですが、まずはここを説明させてください(それで納得できるので)

まあ画像を見るまでも無いとは思いますが、70代以降の方が半数を占めますね。(日本睡眠学会や厚生労働省の報告のデータ)

実際に原因として加齢による体内時計の変化が起こって早朝覚醒を起こしている方は少なくありません。

ただ加齢以外の原因としても、うつ病や抑うつ状態だったり、睡眠ホルモンでもあるメラトニンの減少による睡眠の質の低下でも起こったりしますね。(まあ加齢によるもののイメージが強いですよね)

特徴と対策のヒントとして

特徴として相談者様の中で多かったのは熟睡感がなくて気分が沈みがちになったり、夜型だった人でも自然と朝方になってしまったりといった事例がありましたね。

対策のヒントとしては体内時計の正常化を図るために、朝起きた後すぐに強い光を浴びて体内時計を整えるというのを真っ先にやりましょう!

また早朝覚醒を起こしたりする原因の中には昼寝の時間が長かったり、遅い時間の昼寝をしてしまう方も多いので、昼寝は14時までに済ますようにして15分~20分以内に済ませる様にした方が良いですよ!

そして食生活や軽い運動などを行う事によってセロトニンを増やす意識を持った生活を行う事も大事です!

熟眠障害型(ぐっすり眠れない)

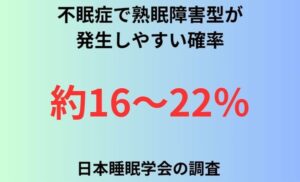

では最初に熟眠障害型になってしまう確率はどれくらいあるのかを出してみましょう。

画像の内容を見る限り確率としては他の3つの不眠障害のタイプと比べて低い方(日本睡眠学会の調査)ではありますが、相談者の中にはこの熟眠障害によって日常の悩みを訴えている方は少なくはありません。

この障害型も結構日中の影響が強いものになるので、早速症状と原因と特徴を話していきましょう!

主な症状

一番分かりやすく最も多い症状と言えば睡眠時間は十分でも疲労感が残る事ですね。

なので寝起きに眠った気がしないと感じる方も多かったし、一日中ボーっとした感じもして集中力が落ちたりといった悩みを持っている方が多いですね。

私の睡眠コンサルの相談者様で熟眠障害の方のほとんどが、その疲労感でボーっとして仕事に集中できなくてミスを起こしやすいという方が多かったです。

原因

熟眠障害型の原因として一番の問題はやっぱり睡眠の質の低下で深い眠りが少ない方が多いでしょうね。

睡眠の質の低下になるものとしては、いびきの問題だったり、睡眠時無呼吸症候群で悩んでいる方もいますし、中にはむずむず脚症候群の様な身体的な要因の方もいらっしゃいました。

精神的な要因としては緊張状態(交感神経優位)や慢性的なストレスによって眠りが浅い方が多いですね。

そして眠りが浅い事によってストレスが溜まってしまって、それが更に熟眠を始め入眠困難型にもなってしまう方もいるので気を付けたいところではありますよ。

特徴と対策のヒント

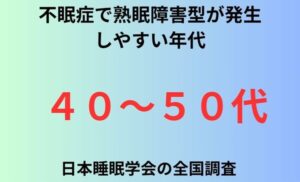

熟眠障害型の不眠症は実際にどの年代に発生しやすいのかって事なんですが、まずは画像を見てみましょう!

実は40~50代の方がダントツに多いですね(実際に睡眠外来で働いていた時に熟眠障害で受診された方の大半が40~50代の方が多かったです)

まあ症状見ると分かる通り、自覚が無いまま眠りが浅い状態が続いていたり、日中も疲れた感じや重ダルい感じが続くといった特徴があります。

対策のヒントとしては寝具の見直しだったり、運動やリラックスのルーティンの取り入れ、そしてアルコールやカフェインの制限が必要になってきます。

またいびきや睡眠時無呼吸症候群の原因の場合は受診して対策した方が良いですよ!

※いびきや睡眠時無呼吸症候群の対策として良い物があるので、こちらの記事を読んで是非参考にしてくださいね。

-

-

CPAPでいびきが治らない方も解消!?|数字を使った具体的解説

「CPAPを使用しているのにびきが治らない」悩みではありませんか?本記事では、そんな悩みを解決するために、CPAPの使用方法や効果、使用に関する疑問、トラブルシューティングに関して詳しく解説しますこの ...

続きを見る

まとめ

不眠症の症状、原因、対策について解説してきました。以下に要点をまとめます。

- 入眠障害型

- 中途覚醒型

- 早朝覚醒型

- 熟眠障害型

- それぞれの確率

不眠症は多くの人が経験する問題であり日常生活に大きな影響を与えます。

今回の記事で紹介した内容を参考にして、自分に合った対策を見つけて質の高い睡眠を手に入れてください。

不眠症に悩んでいる方はぜひこれらの方法を試してみてくださいね。