「朝起きても疲れない」「夜中に集中力が続かない」そんな悩みを抱えていませんか?その原因、もしかしたら「いびき」があるかもしれません。関係、健康リスク、そしてその原因と対策について詳しく解説します。

この記事を読んで得られる2つのこと

- いびきと疲れが取れない原因

- いびきと疲れが取れない事による対策

この記事の信頼性

この記事を書いている私は、睡眠健康指導士上級の資格を持っており、睡眠外来で25年以上の経験があります。また、睡眠コンサルタントの資格も取得しており、多くの患者さんの睡眠問題をその経験をベースに、信頼性の高い情報をお届けします。

この記事を読むことで、いびきによる疲労の原因とその解消法をわかりやすく、より良い睡眠と健康的な生活を手に入れることができます。を用意しましょう!

いびきで疲れが取れない主な原因

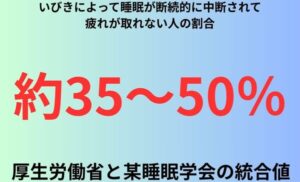

睡眠が断続的に中断されている(無意識の覚醒)

簡単にいびきの原理から説明していきますと、いびきは喉の奥の上気道が狭くなる事で空気の流れが乱れてしまって、粘膜が振動して発生しますので、この時に呼吸が一時的に止まりそうになって脳が「息が苦しい」と判断して覚醒してしまう方が多いですね。

そのいびきの問題点として多いのが、本人は気づいていないけど一晩に数十回も浅い覚醒が起きてしまったり、深い眠りであるノンレム睡眠に入る事が出来ないので身体の回復が出来ないという感じです。

で、その結果として寝ている時間が長くても、眠りが浅くなってしまって「寝た気がしなかった」とか「寝ても疲れが取れない」といった感じで言われる相談者様や以前働いていた患者様は多かったですね。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の併発

の併発によるいびきで疲れが取れない確率-1-300x182.jpg)

先ほどのいびきの問題を踏まえて、更にいびきがひどい人の中には睡眠時無呼吸症候群(SAS)を発症しているケースが、私の印象の中では多かったのかなという感じですね。

これはいびきが呼吸停止で要は無呼吸を伴っている状態なんですね。

※睡眠時無呼吸症候群って何!?って方の為に簡単に説明していくと、10秒以上の呼吸停止が1時間に5回以上起こったり、酸素不足によって心臓や脳に負担がかかってしまう事が多い事で知られています。

さて、それを踏まえたうえで睡眠時無呼吸症候群によって疲れが取れない理由を以下にまとめておきました。

-

酸素が足りなくなることで筋肉や脳の疲労回復が妨げられる

-

夜間に交感神経(興奮系)が過活動となり、身体が「休まらない状態」になる

-

高血圧、動脈硬化、糖尿病などのリスクも増大

まあ当然理由としてダントツなのが酸素が足りなくなって脳や筋肉の疲労回復が出来なくなってしまう方が多いですね。

私の以前の職場である病院や相談者様全体の印象としては、それが長期化してしまう事によって健康リスクを上げてしまって生活習慣病問題を抱えてしまった方も何人かいらっしゃいましたよ。

酸素供給の低下による脳疲労

で先ほどの説明を踏まえて頂いてみて欲しいのですが、いびきや睡眠時無呼吸症候群が続いてしまうと睡眠中の血中酸素濃度が低下する低酸素血症が起こってしまうんですね。

もっと分かりやすく疲れが残ってしまう仕組みを説明していくと、脳に十分な酸素が届かないと記憶や判断力を司る前頭前野が休まらなかったり、自律神経のバランスが乱れてしまって睡眠中にも交感神経が優位(緊張状態)になってしまう感じですね。

でいびきによる低酸素血症が起こってしまう事による具体的な症状はどんなものがあるのか?なんですが以前働いていた病院の患者様との関りを基に多かったものを以下に書いていきますね。

-

寝起きの頭痛

-

倦怠感・集中力の低下

-

日中の眠気やぼんやり感(マイクロスリープ)

一番診察の時に言われたり、相談を受けた時に言われるとしたら倦怠感や勉強や仕事に集中できないって事ですかね。

いびきや睡眠時無呼吸の状態が続いて悪化する事によって、寝起きの頭痛や日中の頭痛に繋がってしまう事も珍しくはなかったですね。

いびきで疲れが取れないときの具体的対策

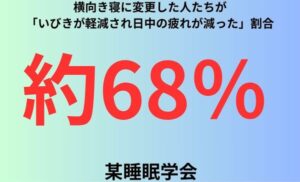

寝る姿勢を見直す(仰向けから横向きへ)

何故それが必要なのかなのか?という事で気になると思うので簡単に説明していくと、いびきを起こしている人のほとんどが仰向きになっている人が多く、仰向きに寝ると舌や軟口蓋(のどちんこ周辺)が重力で喉に落ち込みやすく気道が狭くなりますので、結果いびきが悪化してしまって呼吸が不安定になるんですね。

なのでその対策方法として簡単に以下にまとめておきますので見てみてくださいね。

-

横向き寝を習慣化(特に左向きが胃にも優しい)

-

背中にテニスボールを縫い付けたパジャマを着ると、仰向けを防げる

-

「いびき対策用の抱き枕」や「横向き専用枕」を使う

一応上記の内容がアドバイスさせて頂いている内容ではありますが、一番その中でも多いのは横向き寝を最初は推奨していますね。

生活習慣を改善する(特に睡眠前の行動)

基本的にいびきをかいている人や、睡眠の質を下げてしまっている人のほとんどが生活習慣に問題がある人がほとんどなんですね(実際に生活習慣の改善点をアドバイスして実行してもらうだけで睡眠の質やいびきが改善した人は多かったですよ)

実際に生活習慣改善内容としてアドバイスしている内容を以下にまとめておきました。

・アルコールの摂取を控える:アルコールは筋肉を弛緩させ、喉が閉じやすくなる。特に就寝2〜3時間前は避けるのが良いでしょうね

・食事は就寝の3時間前までに:食後すぐ横になると、横隔膜が圧迫され呼吸が浅くなるので気を付けましょう。

・寝る直前のスマホ・PCをやめる:ブルーライトで交感神経が刺激され、浅い睡眠になりやすいので寝る2時間前から使用は控えましょう。

・規則正しい睡眠時間の確保:睡眠リズムが整うと深い睡眠(ノンレム睡眠)に入りやすくなり、回復力が高まりやすくなります。

体重を減らす(肥満は最も強いいびきリスク)

なぜ太るといびきが悪化するのか?って考えたことありませんか?実は首回りや舌の付け根に脂肪がついてしまう事で物理的に気道が狭くなり、呼吸がしづらくなる → いびき・無呼吸を引き起こすという流れになってしまうんですね。(なのでいびきや睡眠時無呼吸症候群の方の大半が太っている人や首回りの脂肪が多い方になりますね。)

※首回りの脂肪といびきの関係についてはこちらの記事を読んでくださいね。

なのでそういった肥満の方でいびきをかいてしまっている方の対策方法も以下の通りの方法を行う事で改善した事例は多いので、しんどいですが頑張ってみてくださいね。

-

体重を5〜10%落とすだけでもいびきの大幅な改善が期待できる

-

食事改善+適度な有酸素運動(ウォーキングや軽い筋トレ)を習慣化

鼻づまりや口呼吸の改善(呼吸経路の確保)

これは特に私が以前いびきで困っていた時の原因でもあって、私も以下の対策を行う事によっていびきを改善する事が出来ましたね。

鼻が詰まっているときの対策としては以下の内容になるのですが

-

寝る前に鼻うがいを行う(これは耳鼻科で点鼻薬を貰って寝る前に使用する前に行うと良いですよ!)

-

鼻腔拡張テープ(ブリーズライトなど)を使用する(ただ、アレルギー性鼻炎や花粉症に対しては効果があんまりなかった記憶がありますね)

-

花粉症や副鼻腔炎がある場合は、耳鼻科で治療を受ける(基本的には鼻つまりがある時点で受診した方が経験上一番安心です!)

いびきをかいてしまう原因として口呼吸を防ぐ方法になるのが、口テープを使うのが一般的ではあるし効果はあるんですが、何故鼻つまりの後に書いたのか?って事で同時に説明していくと、鼻が詰まっている状態で使えないからなんですね。(やった事がありますが息が出来ません、、)

なので鼻つまりのトラブルを先に改善してから、それでもいびきをかいてしまうといった場合に口テープを使うといった感じで覚えておいてくださいね!

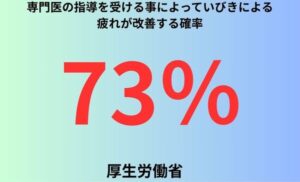

専門医の診断を受ける(睡眠時無呼吸症候群の可能性)

こんな人は検査をおすすめというよりは受診した方が良いのかなって感じですが、以下に書いている状態で悩んでいたり続いていたりしたら専門医の診断を受けましょう。

-

「いびきがうるさい」だけでなく「息が止まっている」と指摘された

-

何時間寝ても疲れが取れず、日中の眠気が強い

-

朝起きたときに頭痛やのどの乾きを感じる

-

高血圧や肥満、糖尿病を抱えている

実際に病院に行く事でいびきに対して行われる検査内容で多かったものを以下に書いておきますね。

-

ポリソムノグラフィー(終夜睡眠検査)で呼吸・脳波・心拍・酸素濃度を測定

-

睡眠時無呼吸が確認された場合、CPAP(持続陽圧呼吸療法)やマウスピース治療が検討される

ポリソムノグラフィーは結構いびき外来でも良く使われている検査法ではありますね。

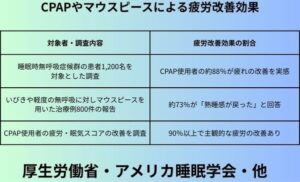

CPAP療法やマウスピース治療(医療機器)

これについては以下の2つの記事に詳しく書いているので、是非こちらを読んでみてください。(値段等も書いています。)

CPAP治療についてはこちら

-

-

CPAPでいびきが治らない方も解消!?|数字を使った具体的解説

「CPAPを使用しているのにびきが治らない」悩みではありませんか?本記事では、そんな悩みを解決するために、CPAPの使用方法や効果、使用に関する疑問、トラブルシューティングに関して詳しく解説しますこの ...

続きを見る

マウスピース治療についてはこちら

-

-

マウスピースでいびきの対策をするメリットとデメリットを詳しく解説

「いびきをかいてしまうせいで、家族に迷惑をかけていないか心配」「毎晩のいびきで自分もぐっすり眠れない」。そんなお悩みをお持ちの方に、この記事はまさにぴったりです。 この記事を読めばいびき ...

続きを見る

最後に

いびきと疲れが取れない原因と解消法について詳しく解説しました。以下に要点をまとめます。

いびきと疲れの関係

・いびきの原因

・対策と改善方法

いびきがもたらす疲労や健康リスクを冷静に、適切な対策を講じることで、質の高いものを多めに、健康的な生活睡眠を行うことができます。 ぜひ、自分に合った方法を試してみてください。