赤ちゃんの夜泣きに悩む親御さんへ。このブログ記事では、乳児の夜泣きの原因が脳にもある事と対策について詳しく解説します。赤ちゃんが夜中に突然泣き出すと、親はどう対応して良いか困ってしまうことが多いでしょう。この記事を読めば、その悩みを解消するための具体的な方法が見つかります。

■本記事の内容

- 乳児の夜泣きの原因

- 乳児の夜泣き対策

■本記事の信頼性

本記事は、睡眠健康指導士上級取得者であり、25年以上の睡眠外来勤務経験を持つ睡眠コンサルタントが執筆しています。科学的根拠に基づいた情報を提供することで、親御さんの不安を解消します。

この記事を読んでいただければ、赤ちゃんの夜泣きについて深く理解し、効果的な対策を実践できるようになります。これにより、親も赤ちゃんもより快適な夜を過ごせるようになるでしょう。

乳児の夜泣きの原因

乳児の夜泣きの簡単な説明

この記事を読んでいる人は現在夜泣きを体験されている方、もしくはこれからめでたく出産される予定がある方が見ている可能性が大きいので、まずは対策を話す前に夜泣きはなんなのか?という簡単な説明と詳しい原因の理解を深めて欲しいので先に書いていきますね。

まず、夜泣きとは?って事なんですが、ざっと言うと乳児が夜間に突然泣き出して子供によって個人差はありますけど、なかなか泣き止まない状態の事を言います(体験談ですが泣き止まない時1時間以上とか全然ありますね。)

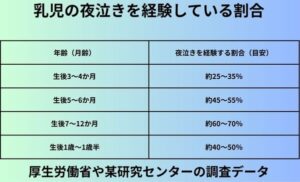

対象年齢は生後6か月~1歳半頃に多くみられていると産婦人科医を交えた勉強会でも言ってはいましたが、私の周りの方の相談内容(なぜか睡眠コンサルで赤ちゃんの相談も意外と来るんですよね、、だから相応の知識を得る努力しましたよ。)では個人差があるのかなって感じです。(あくまで統計的なデータなので2歳以降でも夜泣きする事はあります)

で、その原因なんですけど主に身体の発達、脳の発育、生活リズム、環境要因によるものになりますね。

今回乳児の夜泣きの中でも明らかに話を聞いて多かったなって原因を分けて詳しく話していきましょう。

身体の発達による影響

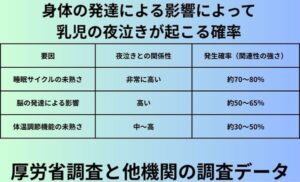

睡眠サイクルが未熟

実は赤ちゃんと大人の睡眠の仕組み自体が全然違っていて、具体的に言うと睡眠サイクルってレム睡眠やノンレム睡眠ってあるじゃないですか?そのサイクルが出来上がってないので大人よりも短いんですね。

で、眠りが浅い時でいうレム睡眠時に目が覚めやすくて、再び寝ようとしても入眠が難しいと泣いてしまうって感じです。

要は睡眠サイクルが未熟なので夜泣きしやすいって事です。

脳の発達による影響

特に生まれてからは脳の成長が急速に進む時期になるので、(特に生後6~12か月は顕著ですね)神経の発達が活発になるので刺激を整理するのが難しい時期でもありますよ。

で、夢を見る機能が発達し始めるので夜間に覚醒してしまうって感じですね。

要するに脳が発達する時期は覚醒しやすくて夜泣きが増えやすい時期と覚えておいてください。

体温調節機能が未熟

赤ちゃんの場合は大人と大きく違って体温調節が未熟で、寝ている間でも暑くなったり寒くなったりしやすいですね。

特にその状況になりやすいのが布団のかけ過ぎだったり、空調の設定自体の問題による不快感から夜泣きが発生してしまう事もざらですよ。

※今回の記事は赤ちゃんの夜泣きに関する記事ですが、もし子供に対しての空調の設定に関する悩みをお持ちの方は以下の記事を読んで参考にしてくださいね。

-

-

エアコンの寝る時の温度で子供の場合は?|数字を使った具体的解説

「子供が寝るときの寝るときにエアコンの温度をどう設定すればいいの?」、「子供にエアコンを使うと健康に悪影響はあるの?」、「子ども部屋のエアコン温度設定は?」などのお悩みをお持ちではありませんか?この記 ...

続きを見る

環境の変化や不安による影響

分離不安(分かりやすく言うとママやパパがいなくなると不安になる)

この分離不安なんですが発生する時期として生後6~9か月くらいの頃から強くなっていくケースが多くて、特徴としては目が覚めた時に親がいないと泣いてしまうって感じですね。

なんでこうなるかというと夜中に一人になると、不安という気持ちが強くなってしまって夜泣きに繋がる訳なんですよ。(子供のころ起きた時に誰もいなくて不安になったことありませんか?赤ちゃんの場合は特にそれが敏感に反応してしまうんですよね。)

昼間の刺激が強すぎる

赤ちゃんの時期は結構刺激に対して脳が興奮状態になりやすいので、例えば外出だったり遊んだりが多かったりすると夜に覚醒しやすい傾向がありますね。

特に6か月以降の赤ちゃんは脳が急激に発達している時期になるので、普段慣れている日常の経験ならいいんですけど新しい経験とかの情報を脳内で処理するのが難しいので、それが原因で覚醒しやすいって感じですね。

生活リズムが乱れている

これは結構やりがちな所が結構多く、相談を聞いていると該当している家族さんたちがいたので、原因を共有しておきますね。

生活リズムが乱れているというのは、要は昼と夜の区別がついていない事によって夜に目が覚めやすくなるという事です。

もっと具体的に言ってしまうと、昼寝の時間が長すぎたり、夕方に寝すぎたりしてしまう事によって夜に深い眠りが得られずに夜泣きが増えますね。

身体的な不快感

空腹・喉の渇き

赤ちゃんは身体が小さいという事もあって当然胃も小さいので、そうなるとその分消化も早いという事にもなるんですね。

なので大人よりも消化が早く終わってしまう事によって、夜間にお腹がすいて目が覚めてしまうというのも珍しくありません。

例としていうと授乳感覚が長くなってしまったりすると夜泣きの原因になりやすいって感じですね。

オムツの不快感

これも赤ちゃんによるんですけど、オムツの不快感によって夜目が覚める子は少なくないですね。

夜の間に赤ちゃんは2回以上はおしっこする事が基本的に多いので、その回数が多い程オムツは濡れて重くなってくるので気持ち悪くなって目が覚める子もいらっしゃいますよ。

これに関しては夜間のオムツ交換が十分でなかったりすると不快感で目が覚めて夜泣きしてしまうって感じですね。

かゆみ(アトピーや乾燥肌や虫刺されには注意を)

赤ちゃんの間は特に皮膚が敏感なので、アトピーや湿疹とか乾燥によるかゆみで目が覚めやすいですね。(お風呂に入れてあげてる時や、入浴後の保湿の時に見ると湿疹とかできてる子多いと思います。)

上記の様な原因によるかゆみで夜泣きどころか、そこが気になってしまって寝付けない子もいますよ。

特に冬は乾燥しやすいので肌がかゆくなりやすいので、この時期は特に乾燥肌によるかゆみで夜泣きをするケースは多いですね!

歯の生え始めによる痛み

大体生後6か月過ぎるくらいに歯が生え始めてくる子もいまして、そのタイミングに伴って歯茎がムズムズした感じで気になって寝つきが悪くなるケースですね。(よくブーッてやってるの見た事ないですか?)

でそのムズムズも痛みが伴う事もあるので、それで起きて泣いてしまうという事もあるんですよ。(歯の生え始めの時期は不快感で夜泣きが増えるという子は多いですよ)

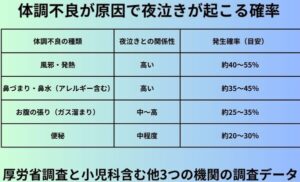

病気や体調不良が原因の場合

風邪や発熱・鼻づまり

子供の間は結構体調が壊れやすく風邪は結構引きやすいですね。その影響で鼻が詰まったりすることで息がしにくくなって睡眠の質が下がって夜に起きて泣いてしまうって子も多いですよ。

特に1歳前後のタイミングで手足口病という病気にかかる子もいると思うんですけど、この時は本当に辛そうで夜中ずっと泣いている(全然寝付けてない)状態になる事もあるので、基本的にちょっと体調おかしいかな?くらいのタイミングで病院に診せた方が一番だと思います。

本当に体調不良の時はいつも以上に夜泣きが酷いので、、、。

お腹の張り(ガスがたまる・便秘)

これは母乳をあげていたりミルクを飲ませている人に見て欲しいんですが、ガスが溜まったり便秘になってしまうとお腹の張りや痛みによって眠れなくなることも全然あります。

特に気を付けて欲しいケースとしては母乳やミルクを飲んでガスが溜まりやすい赤ちゃんは気を付けてください!

こういった理由で夜泣きも全然ありますので!

乳児の夜泣きの対策!

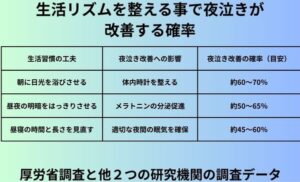

生活リズムを整える

朝にしっかり日光を浴びさせる

これは大人の睡眠トラブルの対策の際にもよく言っている事ですが、赤ちゃんにも思い切り当てはまる事なんですね。

赤ちゃんにも体内時計というものが存在するので、朝日をカーテン越しでもいいので15分から30分浴びさせることによって狂った体内時計をリセットする事が出来て、夜に自然と眠りやすく出来ます(寝かしつけやすくなるって言った方がいいですかね)。

※体内リズムに関しては本当に大事な事なので是非こちらを読んで参考にしてみてくださいね!

-

-

概日リズムでの睡眠障害とうつ病の原因|数字を使った具体的な解説

「概日リズム 睡眠障害 うつ」というキーワードでブログ記事を読もうとしているあなたへ。 あなたは、睡眠のリズムが乱れることで日常生活に支障をきたしているかもしれませんし、さ ...

続きを見る

昼と夜の区別をつける

これも体内時計の話の続きにはなるんですが、要は昼間は明るく活動的に夜は静かに過ごすという習慣付けを行う事によって体内時計を調節する必要があります。

要は昼と夜の区別を付けるという事ですね。

そこで昼と夜の区別を付けるのに一番大事なのは寝方に対しての対策になるんですが、昼寝に関して完全に暗い部屋ではなく少し明るめの部屋にして行って、夜寝るときは部屋を暗くして完全に静かな環境を作ってあげるという感じです。

昼寝の時間を調整する

これも凄く大事な事で昼寝が長すぎると逆に夜が寝なくなってしまうので、適切な昼寝の時間の目安を知っておかなければいけません。

そして生まれてから1年の間で昼寝の時間の目安は全然変わってくるので気を付けてくださいね。

3か月までは昼寝の回数が3~5回で、昼寝の時間は30分~2時間といった感じですね。

4~6か月までの間は回数が2~3回で、昼寝の時間は30分から1.5時間って感じです。

6か月から1歳までの間になると、昼寝の回数が2回未満で昼寝の時間が30分から1時間の間って感じになりますね。

なので月齢が経過すればするほど、昼寝の回数も時間も減っていくので、それに合わせた昼寝をさせなければいけないという事になりますよ。

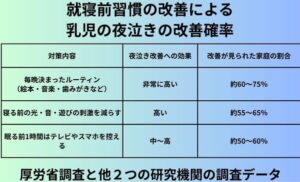

寝る前の習慣を整える

ルーティンを作る

ここで一番大事な事は赤ちゃんに今から寝る時間だと理解してもらうために、毎晩同じ行動(要はルーティンを作ってあげる)事が重要になってきます。

なので寝る前の行動次第で赤ちゃんの睡眠の質も変わってくるので、ここはしっかりとおさえておきましょう!

特にお風呂に入る段階からが大事ですよ!

まずお風呂に適温で入ってから、寝る30分前には部屋を暗くして、落ち着いた声で絵本を読んであげる(その際に優しくマッサージをしてあげる)事によってリラックスして寝付きやすくなります。(寝る前のルーティンを継続していく事で赤ちゃんがスムーズに眠れるようになってきますよ)

寝る前の刺激を減らす

あまり落ち着かないからと言って子供にテレビやスマホで動画を見せていませんか?(私も昔やらかしてました、、、おさるのジョージがっつり見せてましたww)

気持ちは凄く分かりますよ!落ち着かなかったり泣き止まなかったときに見せたいですよね、、。

でもあまりテレビやスマホの画面を見せすぎると、ブルーライトの影響で睡眠の質を低下させてしまうので寝る2時間前からはやめておきましょう。

※スマホやPCのブルーライトは本当に睡眠に大きく関係しており、その事に対して詳しく書いている記事があるので是非読んでくださいね。

-

-

睡眠がブルーライトによって妨げられている!眠れない人に予防法解説

「最近、夜になかなか眠れない」「スマホを使っているとついつい夜更かししてしまう」 そんな悩みを抱えていませんか?このような悩みは、もしかするとブルーライトが原因かもしれません。本記事では、睡眠健康指導 ...

続きを見る

そして激しい遊びをしてしまっても脳がリラックス出来ないので、リラックスする時間を作ってあげる事も大事なんです。(で、このリラックスが出来る環境を作ってあげる事によって夜泣きを減らせたという報告を結構受けていますよ!)

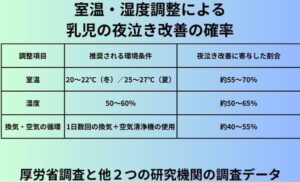

赤ちゃんが安心できる環境を作る

結論から言ってしまえば「室温と温度を調整して快適な寝室を作る」という事になります(当たり前のことを言ってますが結構難しいですよ)

最適な環境を整えるためにその基準を知っておく必要がありますね。

まず寝室の温度ですが夏は26度前後で冬は20度前後、湿度に関しては大人と同様に50~60%、部屋の暗さはうす暗い感じを意識する感じですね。

上記の部屋の環境の原因の所に空調関係のリンクがあるので、詳しくはそちらを確認してください。

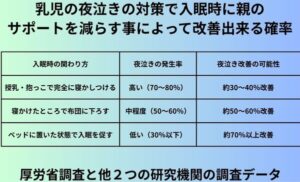

入眠時に親のサポートを減らす

例えばずっと寝かせるときに抱っこしてあげたり、授乳をしてあげないと寝ないって状態になってしまうと、夜中に起きた時にそれを求めて泣いてしまう事が多いですよ。

なので徐々になんですが、赤ちゃんを寝かせるときに手を添えてあげるだけにして、少しずつ一人で眠れるように意識をさせていく事で夜泣きの頻度を下げれたという報告も結構聞いています。(特に断乳してしばらくすると安定するとの事でした。)

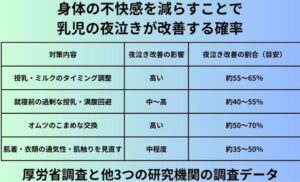

身体の不快感を減らす

授乳やミルクのタイミングを見直す

もし赤ちゃんの夜泣きの原因がお腹がすいてしまっている場合、寝る前にしっかりと授乳やミルクをあげてあげる事が大事になってきますよ。

といっても気を付けて欲しいのが寝る直前の授乳は避けて、寝る30分前までに済ませるというのがポイントです(直前過ぎると消化をする為に脳が働くことになるので脳が覚醒して睡眠の質が悪くなるリスクが高まります)

要は簡単な事ではあるんですけど、満腹で安心して眠れるようにすると夜泣きが減るって感じで覚えて頂けたらと思います。

オムツを快適な状態にする

習慣としての対策とオムツ自体の対策があるんですが、まず習慣として一番大事な事はオムツを寝る前に変えるタイミングとして本当に直前位にしてあげたらいいですね。

その際に夜眠るときは夜専用のオムツを使うのが一番です(昼間のオムツを使うと限界突破してシーツがえらいことになるので)。

例えば今使われているものとしてはオヤスミマンとかが多いですね。(で、結構尿漏れもなくて快適に過ごせているという報告を結構頂いています。)

で、オムツの不快感自体も夜専用のものに変える事で大幅に減らせるという事も伺ってます。

かゆみや歯の痛みをケアする

乾燥肌とかアトピーがある場合は小児科で処方してもらう保湿クリームを入浴後に毎回付けてあげる事で、大幅にかゆみが軽減したと相談者から報告を受けています。(なので赤ちゃんの間は2週間に1回くらいは皮膚科に行ってクリームをもらう感じになりますね)

歯が生えだしたタイミングによる夜泣きの場合は、冷やした歯固めを使う事で赤ちゃんが落ち着いて寝たという子も多かったですよ。(相談者からの報告ですが)

最後に

乳児の夜泣きは、脳の発達過程や環境の変化に起因します。親としては冷静に対処し、適切なケアを続けることが重要です。

- 夜泣きの原因を理解する

- 規則正しい生活リズムを作る

- 快適な睡眠環境を整える

夜泣きは一時的なものです。この記事で紹介した対策を実践することで、赤ちゃんも親もより良い夜を過ごせるようになります。焦らず、赤ちゃんの成長を見守りながら対応しましょう。