「赤ちゃんが夜に寝てくれない…どうしたらいいの?」とお悩みではありませんか?赤ちゃんが夜に寝ないことで、親御さんの不安やストレスも大きくなるかと思います。本記事では、赤ちゃんが夜に寝ない原因から、実践的な対処法、そして効果的な寝かしつけのコツについてわかりやすく解説していきます。

の推定割合-1-300x182.jpg)

■この記事を読むと得られること

- 乳児が夜寝ない原因とは?

- 乳児が夜寝ない時の寝かしつけの対策(月齢別解説)

■本記事の信頼性 本記事を書いている筆者は、睡眠健康指導士上級の資格を持ち、25年以上にわたって睡眠外来で勤務してきた実績があります。また、睡眠コンサルタントとしても多くの方々の睡眠に関する問題解決をサポートしてきました。

この記事を読み終える頃には、赤ちゃんが夜寝ないことで抱える悩みが解消し、夜の育児が少しでも楽になる未来を手に入れられるでしょう。最後までお読みいただければ、赤ちゃんと一緒にぐっすり眠れるヒントが必ず見つかるはずです。

※乳児ではなく新生児の睡眠問題について詳しく知りたいという方はこちらの記事も書いているので、是非読んでみてくださいね!

-

-

新生児が夜ぐずる原因と月齢毎の特徴と対策|数字を使った専門的解説

新生児の夜泣きでお悩みではありませんか?毎晩赤ちゃんが泣き止まないため、疲れ果てているお父さんお母さんも多いでしょう。このブログ記事では、新生児の夜泣きに関する悩みを解決するための具体的な方法と知識を ...

続きを見る

乳児が夜寝ない原因とは?

睡眠リズム(体内時計)が未発達

の未発達によって夜寝ない乳児の割合(月齢別)-1-300x182.jpg)

これは結構簡単な理由で、乳児で特に生後3か月未満の赤ちゃんは基本的に昼夜の区別がついていないんですよね。

どういう事かというと、それは脳内の概日リズムという体内時計がまだ発達していない為なんですよ。(概日リズム?体内時計?ってなっている方で、詳しく知りたい方はこちらを読んでみてくださいね)

-

-

概日リズムでの睡眠障害とうつ病の原因|数字を使った具体的な解説

「概日リズム 睡眠障害 うつ」というキーワードでブログ記事を読もうとしているあなたへ。 あなたは、睡眠のリズムが乱れることで日常生活に支障をきたしているかもしれませんし、さ ...

続きを見る

新生児の特徴として以下にまとめておきますので是非抑えておいてくださいね!

-

新生児は1日中、約2〜4時間ごとに目を覚まし、授乳・排泄を繰り返す

-

体内時計が整うのは、生後3〜6か月ごろ

-

外が明るい・暗いという「環境光」によって少しずつ昼夜を覚え始める

という事で新生児は体内時計が整っていないという事は、昼夜の区別が同時についていないという事でもあるので、結論的に言うと夜中に起きてしまうのは全然自然な発達段階の行動ではあるので、問題はないんですね(寝かしている側からすると大変ですけどね、、)

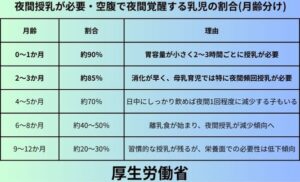

お腹が空いている・授乳間隔が短い

新生児から子供を育てたことがある方は分かるかと思いますが、新生児から乳児の赤ちゃんの胃は小さくて一度にたくさんの量のミルクや母乳を飲むことが出来ないので、そういった理由から夜間も頻繁にお腹が空きやすくてぐずりやすいという事になってしまう訳なんですね。

なので当たり前に考えると、夜中の授乳やミルクを欲しがるのは本能的要求なので当然の行動だと覚えておきましょう!(当時夜中何回ミルクを作った事か、、w 、今やLINEで孫の写真を見せてくれるようになるとは、、嬉)

特に母乳で育児をされている方の赤ちゃんは消化がミルクと比べて早いので、2~3時間ごとの授乳が必要になるけども、生後5~6か月を過ぎると夜間の授乳が減る傾向になってくるので、最初はきついですが徐々に慣れてきますので頑張りましょう!

なので要点としては夜泣きの背景には「空腹」も大きな原因の一つだと覚えておいてくださいね。

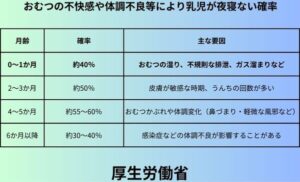

おむつの不快感や体調不良

これは新生児や乳児によってあるか無いかが分かれてくるんですが(当時のうちの息子はなかったですね)、しかし一方ではオムツが濡れているだけで眠りが浅くなってしまう事があるんですよ。

また、便秘やお腹の張り、風邪、湿疹などの小さな不快感でも眠れなかったり、敏感になって起きたりする事も珍しくはないんですね。

で、それを踏まえて乳児が夜泣いてしまう理由としてオムツの場合の多い例としては「おむつの交換のタイミングが遅れてしまう事で不快感で泣きやすい」「服のタグや素材などが刺激になってしまう」といった感じですね。(特に2つ目の服のタグや素材に関しては私の息子がそのタイプだったので、タグを切ったり素材に拘ったりと大変でしたね。)

後は日々の体調によっては敏感になってしまって、服やおむつの感触が不快に感じたりもするし、寝具自体の振れ心地が不快で寝付かなかったり夜中起きてないてしまったりと珍しくはありません。

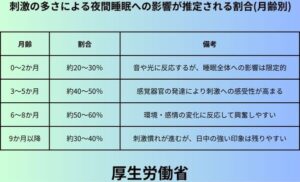

刺激が多すぎて興奮している

これは新生児や乳児がいる家庭にありがちな事ではあるんですが、日中の間にテレビやスマホや大きな音などで刺激を多く受けすぎたりすると、新生児や乳児の脳が興奮状態になってしまって、夜の睡眠に影響する事がありますね。

なんでそうなるの?っていう事なんですが、理由としては「自律神経の発達が未熟なために刺激の処理が上手く出来なかったりする」事で興奮とリラックスのバランスを自分でコントロールする事が出来くて、興奮して寝れないという事になってしまうんですね。

なのでこれは大人にも言える事なんですが、寝る1時間前から静かで穏やかな睡眠環境に整える事が大事だという事を覚えておきましょう。

※睡眠環境については子供でも大人でも大事な事なので、是非こちらの記事を読んでみてくださいね!

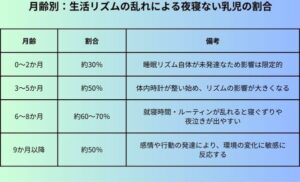

寝る前の生活リズムが不規則

結構これも多い事として、赤ちゃんが生まれてからご家庭全体の生活リズムが乱れてしまっている所も少なくはないんですね。

そういった事から寝る時間が日によって違ったり、照明が明る過ぎた状態にしてしまう事によって眠りのタイムんぐを逃してしまう事って珍しくはありません。

どういった生活リズムの不規則なものがあるのか?の分かりやすい具体例を挙げると「寝る直前まで遊んであげていたり、電気が明るい部屋にずっといたりすると眠れない」とか「寝かしつけのルーティン(授乳→絵本→子守歌→授乳)が無いと不安になりやすい」といった事が多いですね。

要は毎日違う寝る流れを作ってしまうと、決まった睡眠習慣が身に付きにくいので注意しましょうという事で覚えておきましょう!

乳児が夜寝ない時の月齢別の寝かしつけのポイント

赤ちゃんは成長とともに睡眠のパターンや必要な睡眠時間が変化します。月齢ごとの特徴に合わせた寝かしつけのコツを知ることで、赤ちゃんがより快適に眠れるようサポートできます。

ここでは、月齢別の寝かしつけのポイントを数字を使って詳しく解説します。

出産直後~1ヵ月の赤ちゃん

の寝かしつけで光・音・刺激の少ない中で抱っこされると落ち着いた睡眠が促される割合-1-300x182.jpg)

結論として、この時期の赤ちゃんはまだ昼夜の区別がつかず、2〜3時間おきに起きてしまうのが通常です。寝かしつけのコツは、授乳やおむつ替えの後にゆったりとした時間を確保することです。

理由や根拠として、新生児は1日の大半を寝て過ごすものの、1回あたりの睡眠時間は非常に短く、平均2〜3時間程度です。日本睡眠学会のデータによると、これが新生児期の自然な睡眠サイクルであり、赤ちゃんの体内時計がまだ発達していないため昼夜が混同されます。

実例として、多くの新米パパやママが夜中に頻繁に起きる赤ちゃんの世話に戸惑いますが、これは自然な発達の一環です。赤ちゃんを抱っこしてあやしながら、暗い環境で静かに過ごすことで、徐々にリズムを整えることが可能です。

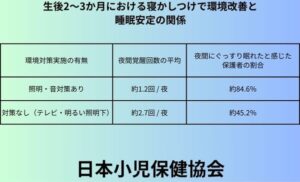

生後2~3ヵ月の赤ちゃん

この時期になると赤ちゃんの睡眠パターンが少しずつ整い始め、昼と夜の違いがわかり始めます。

昼間は明るい場所で過ごし、夜は薄暗い環境を作ることが寝かしつけのポイントです。

理由や根拠として生後2〜3ヶ月になると赤ちゃんの体内時計が発達し始め、昼夜のリズムが少しずつ形成されます。

これは、日本睡眠学会の研究によるもので、昼間に活動し夜に眠るリズムを作ることが推奨されています。

実例として、夜間に部屋の照明を暗くし、静かな環境を整えることで、夜中に起きる回数が減ったという親の体験談が多くあります。赤ちゃんにとって落ち着いた環境を作ることが重要です。

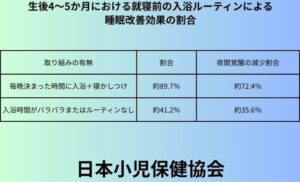

生後4~5ヵ月の赤ちゃん

この時期には、赤ちゃんの睡眠がよりまとまり、夜中に長く寝るようになることがあります。

寝かしつけの際は決まったルーティンを作ることが効果的です。

理由や根拠として、ルーチンが整うことで赤ちゃんは次に何が起こるかを予測でき、安心感を得ることができます。

例えば、お風呂→授乳→寝かしつけという一定のパターンを繰り返すことで、赤ちゃんがスムーズに眠りにつきやすくなります。

実例として、「毎晩同じ時間にお風呂に入れてから寝かしつけるようにしたら、赤ちゃんが夜中に起きなくなった」という報告が多くあります。

この時期は、ルーチンの確立がカギとなります。

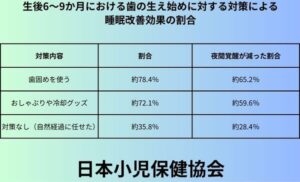

生後6~7ヵ月の赤ちゃん

生後6~7ヵ月になると、夜間に長く眠れるようになる赤ちゃんが増えてきますが歯が生え始める時期でもあり、これが原因で眠りが浅くなることもあります。

理由や根拠として、この時期には歯の生え始めによる不快感が原因で夜中に目を覚ますことがあります。

アメリカ歯科医師会のデータによれば、歯の生え始めに伴う不快感は一時的なもので、冷たいおしゃぶりやガーゼで歯茎を冷やすことで緩和できるとされています。

実例として、「歯が生えてきたせいか、急に夜中に何度も泣くようになったが、冷たいおしゃぶりを使ったら落ち着いた」という体験談がよく見られます。

適切な対処をすれば、再び安定した睡眠が戻ります。

生後8~9ヵ月の赤ちゃん

この時期には、赤ちゃんが自分で動き回るようになり、日中にたくさん活動することで夜にしっかりと眠れるようになります。

しかし、興奮しすぎて眠りにつけない場合もあります。

理由や根拠として、赤ちゃんが新しい動きを学ぶことで脳が活発になり、興奮が収まらないことがあります。

日本小児科学会によると赤ちゃんは新しい刺激を受ける事で寝る前にそれを反復することがあり、これが寝つきの悪さにつながることがあるとされています。

実例として、「はいはいを覚えてから、寝る直前まで動き回ってしまい、寝かしつけが難しくなった」という親の声があります。この場合、就寝前の時間を落ち着いた環境にすることが有効です。

最後に

この記事では、赤ちゃんが夜寝ない原因や対処法について解説しました。原因を理解し、適切な対処をすることで、赤ちゃんの睡眠リズムを整えることができます。以下に要点をまとめます。

- 睡眠サイクルが短いことが原因

- 空腹やおむつ交換も夜泣きの要因

- 不快な環境を改善し、寝かしつける

- 月齢別に合った対応を心がける

- 安全な睡眠環境の整備が重要

この記事が、赤ちゃんの夜泣きに悩む親御さんのお役に立てれば幸いです。