「二重顎が気になるけれど、最近いびきも増えてきた気がする…これって何か関係があるの?」

「二重顎が原因でいびきをかいてしまうなら、改善する方法が知りたい!」

そんなお悩みをお持ちの方に向けて、本記事では二重顎といびきの関係について、わかりやすく解説していきます。

本記事の内容

- 二重顎でいびきをかいてしまう原因とは?

- 二重顎によっていびきをかいてしまう人の対策法

本記事の信頼性

本記事は、睡眠健康指導士上級の資格を持ち、25年以上の睡眠外来勤務経験を持つ睡眠コンサルタントが執筆しています。いびきに関する専門知識をもとに、信頼できる情報を提供しています。

この記事を最後まで読むことで、二重顎といびきの関係を理解し、適切な対策を取ることで、快適な睡眠環境を手に入れることができるので、ぜひ最後までお読みください。

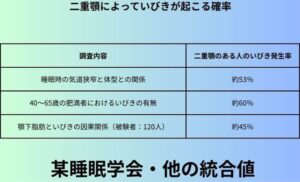

二重顎でいびきをかいてしまう原因とは?

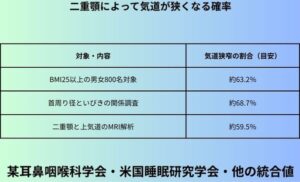

二重顎によって気道が狭くなるメカニズム

これは分かりやすく箇条書きでまとめておきますね!

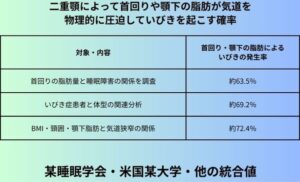

首回りや顎下の脂肪が気道を物理的に圧迫:簡単に説明すると二重顎は「顎下や首回りに脂肪が蓄積している状態」を指しているんですが、要はこの脂肪が多くなる事によって「睡眠中に重力によって喉元の組織が垂れ下がってしまって気道を狭める」原因になってくるといった感じです。

気道が狭くなると空気の通り道が不安定になる:これはどういう事かというと空気の通り道である気道が狭まってしまうと、呼吸の度に空気が無理に通ろうとして、「喉や上気道の組織が振動する事」によって、結果「いびき」が発生するっていう事ですね。

寝る時の姿勢によって気道を狭める:これは結構当時働いていた病院の患者さんの話を聞いても多かったのですが、結構仰向きで寝ていた方に起こっているという事だったんですね。(要は「二重顎や首の脂肪が重力によって更に喉側に落ち込みやすくなって気道を更に狭めてしまう」のでいびきが強くなってしまうといった感じですね。

首回りや顎下の脂肪が気道を物理的に圧迫

さらに詳しく説明していくんですが、人が眠ると身体全体の筋肉が緩んでしまうんですね。

で、特に下や軟口蓋(なんこうがいといって口の奥の柔らかい部分って覚えておいてください)や、喉の筋肉が緩んで落ち込みやすくなってしまう為、元々狭かった空気の通り道である上気道が余計狭くなってしまうんですね。

でこれが発生する流れとして「仰向けで寝る→二重顎によって顎下や首の脂肪が重力で下方向(気道の方向)へ落ち込む→気道(空気の通り道)が物理的に圧迫されて狭くなる」といった感じで呼吸の際に空気が狭い通路を無理に通ろうとする為、喉や周囲の粘膜が振動してしまって、結果いびきが発生するという事になるんですよ。

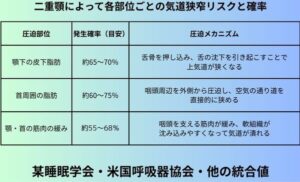

解剖学的に見た気道の圧迫ポイント(以前の職場の勉強会の資料より抜粋)

圧迫させる箇所によっては影響も変わってくるので、その部分を分けて解説させて頂きますね。(当時の勉強会のいびき外来の専門医の先生の講義の際に得た知識を基に書いております)

顎下の皮下脂肪:喉の前方から圧迫。舌骨の動きを制限し、舌が気道に沈下しやすくなる。

首周囲の脂肪:咽頭部を外側から圧迫。気道全体を狭窄させる。

顎・首の筋肉の緩み:筋力低下により軟組織の支持力が弱まり、気道が塞がれやすくなる。

気道が狭くなると空気の通り道が不安定になる

気道が狭くなると呼吸時に空気が通る速度が上がって圧力が低下するのですが、ざっくり言うと結果として次のようなことが起こります。

気道周辺の振動しやすくなる柔らかい組織:軟口蓋、下の根元、咽頭粘膜

それらが振動する振動音がいびきの正体なんですね。(要は狭くなった空気の通り道を無理に空気が通ろうとするときに発生する音であるいびきになるんです)

つまり、狭くなった空気の通り道を無理に空気が通ろうとするときに発生する“音”=いびきになります。

「不安定な気道」とはどういう状態か?(それを解説します!)

はい!という事で本題に入っていくんですが、不安定な気道って何それ?ってなっている方も多いと思うので、ここで詳しく解説していきましょう。

正常な気道:空気が安定してスムーズに流れる → 音は発生しない

不安定な気道(狭窄状態):空気の通り道が部分的に細くなっている → 空気の流れが乱れ、音が出る

完全閉塞に近い状態:空気が通れない → 無呼吸になる恐れもある

二重顎の方に限らず、いびきをかいている人にとっては気道の問題は共通しているので、今のいびきの状態に対して参考にしていただければと思います。

二重顎によるいびきの改善方法

いびきについて病院を検討している方や受診について知りたい方はこちらの記事を読んでください

-

-

いびき治療の病院の選び方と選ぶ基準|数字を使った具体的な解説

「いびきがうるさくて家族に迷惑をかけている」「自分のいびきが原因で睡眠の質が低下している」 こんな悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。治療と病院選びに関する情報を提供し、あなたの悩みを解決す ...

続きを見る

いびき外来で行う治療法について気になる方はこちらの記事を読んで参考にしてくださいね。

-

-

CPAPでいびきが治らない方も解消!?|数字を使った具体的解説

「CPAPを使用しているのにびきが治らない」悩みではありませんか?本記事では、そんな悩みを解決するために、CPAPの使用方法や効果、使用に関する疑問、トラブルシューティングに関して詳しく解説しますこの ...

続きを見る

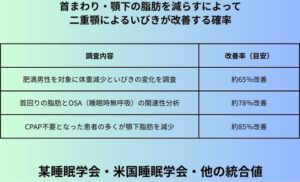

首まわり・顎下の脂肪を減らす(根本対策)

まず二重顎によるいびきという事で対策として病院でも、私に対して相談される方に対しても最初に提案するのが、根本治療の方法として首回りの脂肪を減らしてみてね!って感じで言うと思いますね。(勿論別の対処療法も込みですよ!)

その方法は減量と食生活の見直しに当たります。

減量の内容としては「体脂肪率を下げてあげる事で、首・顎まわりの脂肪を減らして、気道の圧迫を軽減する事が出来る」事で「特にBMIが25以上の人は体重を5%減らすだけで、いびきが改善した例もある」という事で長期戦にはなりますが、改善する為という意味では頑張れる理由にはなるのではないでしょうか。

食生活の見直しの内容としては「糖質・脂質の摂取量を減らして、夕食は寝る3時間前までに済ます事」と「アルコールの摂取を控える(特に寝酒は筋肉を更に緩めてしまっていびきを悪化させてしまいます)」といった感じですね。

いびきに対して首回りのダイエットについては以下の記事を参考にしてくださいね。

-

-

首回りのダイエットでいびきが改善する理由|数字を使った具体的解説

「首回りのダイエットでびきを改善したい」「いびきと首の脂肪の関係が気になる」というお悩みを抱えている方に向けて、この記事では具体的な解決方法をご紹介します。 ...

続きを見る

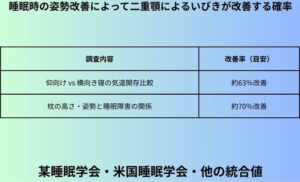

睡眠時の姿勢改善(圧迫を避ける)

これについてはそんなに難しくなくすぐに出来る方法と、物理的な調整で行う方法がありますが、その方法が「横向き寝を習慣化する」方法と「寝具を調整する」方法になります。

横向き寝を習慣化する方法は読んで字のごとく、寝る時は仰向けを止めて横向きで常に寝るようにしましょうって事ですが、理由としては仰向けだと顎下の脂肪や舌が重力で喉側に落ちて気道を防いでしまうので、それを横向けに寝る事によって気道が保たれて、結果いびきを軽減しやすいって事です。

そして寝具を調整する方法についてなんですが、簡単に結論を言ってしまうと要は枕の事を指していて対策の基準としては「枕の高さが気道が真っすぐになる高さが理想的」なので、それに合わせて調整してやっていきましょう(注意点としては高すぎると顎が弾けてしまつて気道をふさいでしまうので、低すぎると首が圧迫させるので気を付けてくださいね。)

もっと分かりやすく寝姿勢や枕の事についてまとめました。

これは結構良く聞かれる事なので、下に書いてあるのを見て実施してみてくださいね。

枕の高さ:首がまっすぐで、顎がやや前に出る程度

枕の硬さ:首元をしっかり支える程度の硬め

寝姿勢:左右どちらかに横向き(特に左がベター)

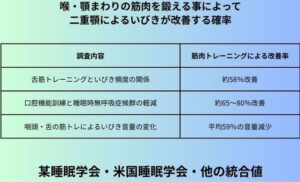

喉・顎まわりの筋肉を鍛える(気道を支える力を強化)

どういう事かというと顎下~舌まわりのエクササイズってイメージを持って頂いたらと思います。

それをやってどうなるの?って事ですが、先に結論を書いてしまうと筋力を強化する事で喉の軟組織が落ち込むのを防いでいびきを抑えてくれるっていう事ですね。

今から出来る簡単なトレーニング法でもあるし1日5分位で出来るものなので、是非以下の内容を観て実施してみましょう。

-

舌を口の中で上顎に押し付けて5秒キープ ×10回

-

「あ・い・う・え・お」と大きく口を動かして発声(表情筋+舌筋の強化)

-

顎を前後に突き出すトレーニング(下顎筋の引き締め)

睡眠コンサルをしている時の数人の相談者の方にもトレーニングのアドバイスをしてもらって、実際に3週間くらいやって頂きましたが、何と!いびきが改善したんですね(ただ根本治療としては食事や体重を減らす事なので、そっちも忘れずに!とは伝えております)

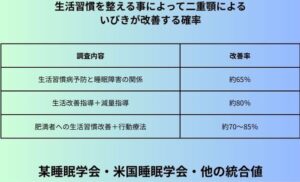

生活習慣を整える(いびきを起こしにくい体に)

いびきを起こしている方のほとんどが生活習慣に問題がある方が多いので、その対策として減量や寝姿勢や枕問題以上に生活習慣の見直しを私もお勧めしております(以前働いていた病院でも基本的には根本治療として生活習慣の改善を進めているからですね。)

そしてこの記事を観て頂いている方で、「は?生活習慣の見直しってどうすんの?どんなんがあるの?」って思っている方もいると思うので、以下に簡単にまとめていますので是非観て参考にしてみてくださいね。

アルコール:就寝前3時間以内の飲酒は控える(筋弛緩作用が気道を狭める)

喫煙:喉の粘膜を刺激し、腫れや気道狭窄を起こすので禁煙が望ましい

運動:有酸素+首周りの筋トレで代謝UP&脂肪減少が期待できる

睡眠時間:睡眠不足は筋肉の弛緩を助長するため、6〜8時間の睡眠を確保

最後に

まとめとして、二重顎といびきの関係や改善策について要点を整理しました。二重顎は気道を圧迫し、いびきの原因となることがあり、改善にはエクササイズや生活習慣の見直しが有効です。健康面のリスクを考慮し、早めの対策が重要です。

- 二重顎はいびきの原因に

- 気道圧迫がいびきを悪化

- 改善にはエクササイズが有効

- 寝具の選び方も大切

- 生活習慣の見直しが必要

- 対処療法としては専門医への相談も検討しましょう