新生児の夜泣きでお悩みではありませんか?毎晩赤ちゃんが泣き止まないため、疲れ果てているお父さんお母さんも多いでしょう。このブログ記事では、新生児の夜泣きに関する悩みを解決するための具体的な方法と知識をお伝えします。

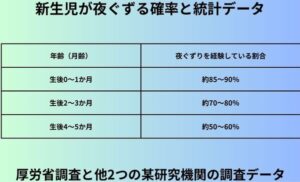

まあ画像で出すまでもないと思いますが、もう結構な高確率で夜ぐずります、、、。

本記事の内容

- 新生児が夜ぐずる原因

- 新生児が夜ぐずる際の対策

本記事の信頼性

本記事は、睡眠健康指導士上級取得者であり、睡眠外来で25年以上の勤務経験を持つ睡眠コンサルタントが執筆しています。豊富な知識と経験を基に、確かな情報をお届けします。

この記事を読むことで、新生児の夜泣きに対する理解が深まり、効果的な対処法を実践できるようになります。これにより、赤ちゃんもお父さんお母さんも安眠できる未来が待っています。

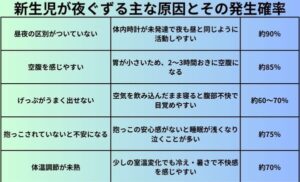

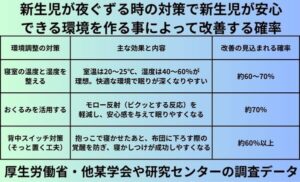

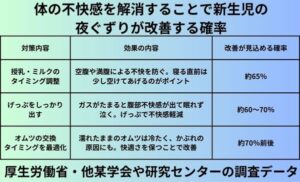

※この記事の画像で出している確率や割合の数字については、細かな数字を出さずにある程度大まかな数字にして出していますのでご了承くださいね。

新生児が夜ぐずる原因 ※月齢ごと説明します。(被っている所は省力する)

生後0ヶ月(生まれたばかり)

※上記の画像のデータは厚生労働省をはじめ、他の4つの某研究機関の調査データを参考に大まかに数字を出しています。

昼夜の区別がついていない

生後0か月の赤ちゃんは体内時計自体が出来てないので昼夜の区別自体が出来てないです。

影響されるとしたら母体の生活リズムになってくるので、生後直ぐは昼夜逆転しやすいとも言われてますね。

そして何よりも夜に寝なければいけないという概念自体が全然ない時期なので、昼夜関係なく起きて泣いたりしますよ。

まあ、この時期は、、、ね、、、、。たいへんだったよなあ。

空腹を感じやすい

新生児の胃はまだ凄く小さいので、母乳やミルクの消化が凄く速いです。(一回に飲む量は凄く少ないので2~3時間おきに空腹になりますね)

夜間も品管授乳が必要になる事も多く(新生児によっては母乳を飲めない子もいるのでミルクになります)、空腹を感じると泣いてしまう感じですね。(毎回ミルク作って適温にする作業を夜中何度もやったなあ)

要はお腹が短いスパンで空くので、夜中もこまめな授乳が必要って事ですね。

げっぷがうまく出せず苦しい

ミルクだったり授乳後のげっぷがしっかり出ていないと、胃にガスが溜まって苦しくなります。

その状態で横になってしまうと不快感も増して夜ぐずる事がありますので、気を付けましょう!

抱っこされていないと不安になる

新生児でなくても赤ちゃんは一人で眠る事が出来ずに、抱っこをされる事によって安心感を得る時期と思ってください。

なので眠るときに抱っこが必要となるので、床やベッドに置いてしまうとぐずってしまいます。(背中に布団が付いてしまうと起きるって感じで背中スイッチとも言われてますね)

特に新生児の時期は抱っこで安心感を与える事が重要な時期でもあるので、しっかり愛情をもって設置てあげてください。

体温調節が未熟

特に生まれたばかりの赤ちゃんは寒さや暑さに凄く敏感で、ちょっとした温度変化でも不快に感じてしまいます。

特に室温が高すぎたり布団をかけ過ぎたりするとぐずりやすい子は多いですね。(実際に温度変化でぐずりやすいといった報告は勉強会で伺っておりますね)

生後1ヶ月

-1-300x182.jpg)

モロー反射(ビクッとなる動き)で目が覚める

新生児の赤ちゃんに触れようとしたり触れたりするとビクッて手足が動く現象の事で、これをモロー反射っていいます。(この反射が出ている時は眠りが浅くなって目が覚めやすい状態でもあります)

なのでモロー反射をしながら急に目が覚めてしまうと、びっくりして泣いてしまう事も少なくありません。(私も息子が新生児の時にモロー反射が可愛くて反射させたら急に起きてギャン泣きされましたが、、、私が悪いですけど、、、)

授乳リズムが安定しない

これも新生児あるあるなんですけど、最初の頃は特に飲みムラがあって母乳やミルクの飲む量が安定せずに、お腹がすきやすいですね。

そういった事から満腹感を得られずに、すぐに泣いてしまうといった事も起こってしまいます。

オムツの不快感

これも新生児だけでなく乳児以降の赤ちゃんにも言えてしまう事なんですけど、おしっこやうんちでオムツが濡れてしまうと不快でぐずる事も珍しくありません。(特に赤ちゃんで離乳食を食べるまでは液状のうんちになるのでオムツが濡れる事になります)

特に赤ちゃんは夜間のおしっこの量が増えやすいので、不快感が出てくると起きやすくなってしまいますね。

生後2ヶ月

-1-300x182.jpg)

昼夜のリズムが少しずつ整い始めるけど不安定である

2か月くらいになってくると日中に起きている時間が増えてくるので、少しずつ昼夜のリズムが出来ては来るけども安定はしていない段階です。

なので2か月でも眠りが浅くて、途中で目が覚めて夜泣きする事も少なくはありませんね。

環境の変化に敏感になる

結構周囲の音や光に敏感になってしまっているので、少しの刺激で目が覚める事は全然ありますよ(それで何度起こしたか、、、)

例えば咳をした音でも全然反応する事もあるので、本当に当時は気を遣いました、、、、。(ここは子育ての意味では意味で本当に重要です)

ガスがたまりやすい

生後直ぐの場合は消化器官の動き自体も未熟であり、勿論腸の動き自体も未熟の為ガスが溜まりやすいですね。

そのガスが溜まってしまってお腹が張ると苦しくなり、夜にぐずるといった事も全然あります。(いかにげっぷをしっかりさせるかが大事になりますね)

生後3ヶ月

-1-300x182.jpg)

寝る前の刺激が影響しやすくなる

一日の生活の中で昼間の行動としてお出かけが長かったり、人との交流が多かったり、遊びすぎたりし過ぎると夜に脳が興奮して眠りが浅くなってしまう事が多く、特に新しい体験をさせるときは脳内の情報の処理が追い付かずに興奮しやすいので注意してくださいね。

で、特に寝る1時間前に興奮するようなことをしてしまう事によって、寝つきが悪くなってぐずりやすくなってしまいます。

抱っこでの寝かしつけがクセになる

寝かし付ける時のあるあるでもあるんですが、当然最初は抱っことかで寝かしつけないと中々寝てくれないので、その抱っこでの寝かし方が習慣付いてしまって最終的に抱っこしないと眠れないという状況になってしまいますね。

で、そうなってしまうと新生児はおろか乳児以降でも抱っこでの寝かしつけでないと寝れなくなってしまう、といった状態になってしまいます。(私の奥さんがずっとそれで昔は長らく大変な思いをされてましたね。)

眠りが浅いときにぐずる

新生児はまだ睡眠リズムがしっかりしていないので、夜中の浅い眠りであるレム睡眠の時に目が覚めやすくなる事が多いですね。

そして色々試そうと寝かしつけの方法が変わったりすると、再び寝付く事が出来ずにぐずる事がありますね。(結構最初は寝かしつけで悩まれたご家庭は多かったと思います。)

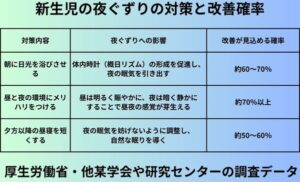

新生児が夜ぐずる時の対策(日常的な事に対しても書いてます)

生活リズムを整える

朝にしっかり日光を浴びさせる

新生児は特に体内リズムが整ってない状態で昼夜のリズムが取れていないので、習慣として朝起きて朝日を浴びて体内時計(概日リズム)を整える事が必要になります。(これは子供であっても大人であっても必要な事です)

方法としては難しくなく、カーテンを開けて太陽の光を15分から30分浴びる事を継続して行うようにしましょう。

※体内時計(概日リズム)について詳しく書いている記事があるので、是非こちらを読んで参考にしてください。

昼と夜のメリハリをつける

先ほどの体内時計の感覚に似てはいますが、昼寝と夜寝の違いを学習させる事が大事になります。

簡単に言うと昼寝は少しだけ明るめの部屋で過ごして、夜は暗く静かにすることによって寝付きやすくなってきます。(ただ昼寝が長すぎてしまうと夜が寝ないという事もありますので気を付けてくださいね。)

生後1か月までは昼寝の回数は3~5回で昼寝時間は30分から2時間が目安で、2~3か月の昼寝の回数は2~4回で昼寝時間は30分から1.5時間が目安ですよ。

夕方以降の昼寝は短くする

夜ぐずりやすい理由として報告が多かったのは、夕方遅くに頻回の昼寝をしたり長時間の昼寝をしてしまう事によって、夜の眠り自体が浅くなってしまって夜中に目が覚ましやすくなってしまいますよ。

なので夕方の昼寝は長くなり過ぎずに30分以内を目安としておくことで、夜のぐずりが少なくなったと報告がありました。(睡眠コンサルタントの相談者の中に子供の睡眠についての相談があるので、、なので必死につながりがある産婦人科の先生に確認して勉強しまくりましたが)

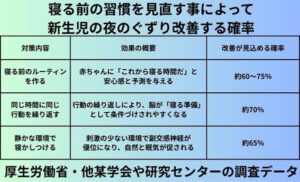

寝る前の習慣を見直す

寝る前のルーティンを作る(これは赤ちゃんでなくても凄く大事です)

ここで何を言いたいのかというと行動を学習させるという事が大事になります。

毎晩同じ行動をすることで、赤ちゃんは夜に今から寝る時間だと認識する事が出来るようになってきます。(これが出来ないと昼夜逆転してしまいますね)

その為には乳児の記事にも書いたとおりになりますが、お風呂(沐浴)に入る段階からが凄く大事になってきます。

まず赤ちゃんに適温である温めのお湯に入れてあげてから、睡眠前の1時間前位より部屋をうす暗くしてミルクや授乳を済ませて、完全に寝かしつける直前にオムツを変えてかた鼻歌を歌いながら寝かしつけましょう。

赤ちゃんの胸あたりに手を置いてあげるだけで安心して寝てくれることもありますが、あまり寝付けない時は抱っこでも構いませんよ。

新生児が安心できる環境を作る

寝室の温度と湿度を整える

子供のエアコンの対策と基本的に同じなので是非こちらを読んで参考にしてください。

-

-

エアコンの寝る時の温度で子供の場合は?|数字を使った具体的解説

「子供が寝るときの寝るときにエアコンの温度をどう設定すればいいの?」、「子供にエアコンを使うと健康に悪影響はあるの?」、「子ども部屋のエアコン温度設定は?」などのお悩みをお持ちではありませんか?この記 ...

続きを見る

おくるみを活用する

赤ちゃんが小さい時にあるあるなんですけどモロー反射(要は警戒態勢)というのがあってビクッてする動きがあるんですね(凄く可愛いんですよね。)

しかしこのモロー反射で目が覚める事も少なくないので、このモロー反射を防ぐという意味で身体を包んであげる事でお腹の中にいた時の様な安心感を与える事が出来ます。

要はおくるみで包んであげる事によって夜ぐずらずに寝付きやすくなるって感じですね。

背中スイッチ対策

赤ちゃんは抱っこされると安心するけど、布団に置いたら泣いてしまったって事がありませんか?(要はこれは背中に当てられた温度の差を感じで起きてしまうという背中スイッチという働きによるものですね)

対策としては抱っこして寝かせているタイミングで、赤ちゃんの体温と布団の温度を合わせておくようにして、赤ちゃんが寝たら抱っこしながら少しずつ布団に下ろします(この時おしりからゆっくり下ろして最後に頭を付ける感じですが、本当に慌てずにゆっくりやりましょう!)

体の不快感を取り除く

授乳やミルクのタイミングを調整

これも先ほど書いてはいたんですが、新生児の胃袋は小さいので消化が早くてすぐ起きやすいのもあるし、タイミングによってお腹が空いて寝つきが悪くなるケースもあるので、寝る前にしっかり授乳してお腹を満たしておく事が重要です。

ただ注意としては寝る直前での授乳を避けて、目安としては寝る30分前までに済ませる様にしてくださいね。(直前だと消化する為に脳が働いてしまうので、睡眠の質が落ちてしまいますよ)

げっぷをしっかり出す(完全に出し切れてない状態になりやすいです)

授乳した後にげっぷを出してあげているとは思うんですが、実は完全にげっぷが出きっていない事があるんですね。

それを放置する事によってお腹のガスが溜まって苦しくなって寝つきも悪いし、寝ている時に苦しくて起きてしまうという事もあるので、対策としては寝る前の授乳の後はげっぷをしっかり出してから寝かせる様にしてくださいね。

オムツを快適な状態にする

寝る直前にオムツを変えてあげて、夜ぐずってオムツが濡れている場合は直ぐに変えてあげないと、その後の入眠が出来なくて寝かしつけるまで時間がかかる事になるので気を付けましょう。

特に新生児のうんちも液状になるので、その濡れた感じの不快感から起きてしまうという事も多い事から、出来るだけしっかり吸収してくれるオムツを選んで使うようにしましょう。

最後に

新生児の夜ぐずり対策は、親にとって重要なテーマです。夜泣きを理解し、適切に対処することで、赤ちゃんも親もより快適に過ごせます。以下に、今回の記事の要点をまとめました。

- 夜泣きの原因を理解する

- 環境を整えることが重要

- 規則正しい生活リズムを作る

- 赤ちゃんの安心感を高める

- 夫婦で協力し合う

- 赤ちゃんの成長を見守る

夜泣きは一時的なものです。この記事を参考にして、少しずつ対策を講じ、夜泣きの悩みを軽減しましょう。