「新生児の睡眠時間について知りたい」「凄く寝てるけど大丈夫?」そんなお悩みをお持ちではありませんか?新生児の睡眠時間は、親にとって大きな関心事です。

この記事では、新生児の睡眠時間に関する基本的な情報を詳しく解説します。

記事を読んで得られること

- 新生児の睡眠時間の基礎知識

- 新生児の睡眠時間が長い理由

本記事の信頼性を高めるために、執筆者は「睡眠健康指導士上級」の資格を持ち、25年以上睡眠外来での勤務経験があります。また、睡眠コンサルタントとしても活動しているため、信頼性の高い情報を提供しています。この記事を最後まで読むことで、新生児の睡眠についての知識が深まり、ママやパパが適切に対応できるようになるでしょう。

※ここではあくまでも新生児の睡眠時間の基礎知識の記事になりますので、「新生児の夜ぐずる原因と対策」「新生児の睡眠時間をしっかり確保する為の方法」の様な記事に関しては以下のリンクから読んでくださいませ!

新生児の夜ぐずる事に関する記事はこちら

-

-

新生児が夜ぐずる原因と月齢毎の特徴と対策|数字を使った専門的解説

新生児の夜泣きでお悩みではありませんか?毎晩赤ちゃんが泣き止まないため、疲れ果てているお父さんお母さんも多いでしょう。このブログ記事では、新生児の夜泣きに関する悩みを解決するための具体的な方法と知識を ...

続きを見る

新生児の睡眠時間の確保の対策についてはこちら

-

-

新生児の睡眠リズムと睡眠時間確保の対策!|数字を使った専門的解説

新生児の睡眠リズムに悩んでいませんか?赤ちゃんがなかなか寝付かず、夜中に何度も起きてしまうと、ママやパパも疲れ果ててしまいますよね。このブログ記事では、新生児の睡眠リズムを整えるための具体的な方法と知 ...

続きを見る

※新生児を始めとした赤ちゃんに関する記事については、以前働いていた病院の勉強会で、助産師の方を招いての講義の中で知りえた内容を基に書いております。(画像の中の数字も様々な公的機関を参考にしていますが、知り合いの助産師の方の意見を含めて統合しているので数字に多少誤差はあるのはご了承くださいませ!)

新生児の睡眠時間の基礎知識とは?

新生児の睡眠は、親にとって大きな関心事です。特に、どのくらいの時間赤ちゃんが寝るべきか、また睡眠サイクルがどのように機能しているのかを知ることは、親が育児において適切なサポートを提供するために重要です。

新生児の平均的な睡眠時間は1日14〜18時間で睡眠は細切れに分かれています

新生児の赤ちゃんの睡眠の特徴は大人と全然違っているから、最初新生児の赤ちゃんと共にするのが不安なお母さんやお父さんもいるかと思いますし、1日の合計でめちゃくちゃ寝てるけど大丈夫って思ってたりすると思うので、まずはその部分を解説させて頂きますね。

まず基本的に新生児期の赤ちゃんは1日の大半を眠って過ごす事が正常ですし当たり前なんですね。

世間一般的には1日の合計で14時間から18時間程度の睡眠が成長過程の中で必要とされているんですが、ただ、これは連続した睡眠という訳ではなくて、1~3時間ごとに目を覚ましては寝るといった「長短周期」の睡眠サイクルの特徴を持っているのが、新生児の赤ちゃんにおける睡眠なんですよ。

この長短周期の細切れ睡眠は赤ちゃんの未熟な脳と身体の発達に深く関わっていて、大人とは異なる睡眠のメカニズムで新生児は特に昼夜の区別も無くて一定のリズムもまだ確立されてないという事を覚えておきましょう。

なので結論を言ってしまうと昼夜関係なく1時間から3時間の間で起きてくるという事になりますので、夜中とかも起きる事からお母さんやお父さんも起きる事になります(お腹が空いたり、オムツの不快感で泣いちゃうからです)

私も子育て経験者で、その感想を話していきますが、基本的に長くても2時間ちょいで起きますね!(そのたびミルクやオムツの交換をしていたのが懐かしくもありますが)

なぜ新生児は長時間眠るのか:睡眠の役割と理由

脳と身体の成長に不可欠

子供の成長の中で特に新生児の脳と身体は物凄く急速に成長しているので、(半年後と写真比較したら凄く分かりますよ!)その成長に必要なエネルギーやホルモンの分泌が睡眠中に行われるんですね。

特に成長ホルモンは浅い睡眠よりも、深い睡眠の中で多く分泌されているので長時間の睡眠が不可欠になるという訳です。

要は新生児から月齢が進んでいけばいくほど成長が緩やかになっていくという感じですが、それでも私の感想として睡眠時間が長い年齢の間(徐々に短くなっていく)は成長が早いよなあって親の目から見て感じる事は多いのではないでしょうか?

睡眠中に脳の情報処理と記憶の定着が行われる

また新生児の特徴として日々外の世界から新しい刺激である音や光や匂いなどを受けていて、その刺激を整理して記憶する作業が実は睡眠中に行われていると言われているんですね。(おそらく月齢や年齢が進むことによって、その作業の量は緩やかに減っていくのかと)

その理由としては睡眠による脳の整理と呼ばれて、将来の知覚や学習の基礎を作る重要なプロセスとも言われているんですね。

その刺激の具体例としては光は外の日光だったり家の電気だったり、音は家や外の雑音だったり子守歌の様なものだったり、匂いは抱っこした人の匂いだったり部屋の匂いだったり外の匂いだったり、実は情報量が物凄く多いので、私の考えとしては新しく仕入れた情報を整理する量が膨大なので処理するのもエネルギーを使うし、その中で記憶していいものとそうでないものを分別してるという可能性から、相当消耗する事で新生児の睡眠時間が長いのかなって感じですかね。

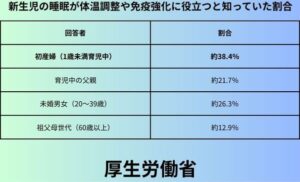

体温調節や免疫系の安定化にも寄与

新生児が長時間寝る理由として実は体温調節や免疫系にも繋がっている事はご存じでしょうか?

どういう事かというと睡眠中は体温が下がって、新生児の体温調整機能の発達を助けるとともに免疫系の働きを強化します。

特に出生直後の赤ちゃんは外界に重農する過程に当たるために睡眠は身体的な安定を保つ役割も果たしているんですね。

まあ、生まれるまでは常にお母さんのお腹の中にいて、そしてそれが外界に出てきている訳なので、もろもろと環境に大きな違いを持っている事から、急いで順応する為の儀式のようなものなんですよ。(順応する為に急速な成長が必要になる為にエネルギーを消費する為に睡眠時間が長いのではないのかなと私は思っております。)

新生児の睡眠にまつわる誤解と注意点(これはよく聞かれます)

これは子育てを始めて行われる人だったり、その様子を子育てをした事が無い方が特に思っている事をそのまま書いていきますが、「寝すぎでは!?」「夜に眠らないのは異常では?」「起きている時間が短いけど大丈夫なの?」が多いので順にその疑問に対して回答していきます。

寝すぎでは!?について:これに対しての答えとして心配する保護者の方は多いと思いますが、実際のところで14時間から18時間寝るのは正常範囲なので、理由はこの記事を最初からよく読んで頂いたら理由が出来るかと思います。(寧ろそれが当たり前の事だと思ってください)

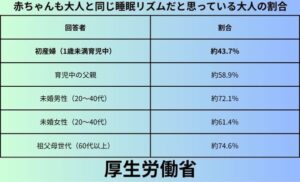

夜に眠らないのは異常!?について:これに対しての答えとして夜に眠らないのは全然異常ではなくて、生まれてから1か月くらいまでは全然目が見えないので昼夜の区別がついてないからなんですね。(2、3か月くらいしたら昼夜の区別が付いてきますよ)

起きている時間が短いけど大丈夫!?について:これに対しての答えは起きている時間が短かったにしても、泣いたりミルクを飲んだり、何かしらに反応する様子があるなら全然問題はありません!(半日全く泣かないとか、ミルクを飲まないとか、何も反応が無いとかなら直ぐに病院に連れていく必要はあるので、あまりにも極端な場合は様子は見ておいた方が良いですよ。)

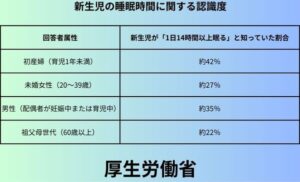

上の画像を観て頂いたら分かると思いますが、基本的にみんな新生児の頃の育児は睡眠時間を含めてみんな不安に思っている方ばかりなんです!なので少しずつ学びながら頑張っていきましょうね!

赤ちゃんの睡眠の基準を大人と同じように考えないでください!(親としての新生児の睡眠の心構え)

新生児の間の睡眠リズムは大人と違って全然ないし(昼夜の区別が出来る位のタイミングで構築し始めていきます)、断続的で長時間の睡眠を繰り返す事によって心身の機能が整っていく特徴を持っているので、今回の記事の今までを読んでいただいていると踏まえたうえで、大人改め親としての新生児の睡眠に対しての心構えを教えていきますね。

まず「睡眠時間の長さや短さに一喜一憂しない」、「赤ちゃんの全体の起源や食欲や成長具合に目を向ける事」「そして無理に起こしたり寝かしつけようとせずに赤ちゃん自身のリズムを尊重しましょう」っていう気持ちがお母さんやお父さんにとって大事になるという事を覚えておきましょう(寧ろ基礎です)

当然1か月から2か月の間は親(特にお母さん)は頻回に起きる赤ちゃんによって、睡眠の質が下がってしまって疲労が溜まる時期(産後の疲労も抜けている時期でもある)なので、凄くしんどいですが月齢が進んでくれば来るほど赤ちゃんの睡眠リズムも出来てくるので、辛抱強く付き合っていきましょう。

私も新生児の頃から夜のミルクやオムツを手伝わせていただいていましたが、それでもお母さんの負担は決して少なくはないので、是非夫婦協力して赤ちゃんの睡眠もですが成長を見守って頑張っていきましょう!

最後に

新生児の睡眠時間は、成長に大きく影響する重要な要素です。月齢ごとに睡眠時間やサイクルが異なるため、親は適切な対応が求められます。

- 新生児の睡眠時間は重要

- 睡眠時間が長いのにはちゃんと理由がある

- 赤ちゃんの睡眠リズムを尊重しましょう

これらのポイントを参考に、安心して育児を進めていきましょう。