「最近、よく眠れない」「朝起きても疲れが取れない」とは感じませんか?この記事では、睡眠と栄養の関係について詳しく解説します。

■本記事の内容

- 睡眠と栄養の関係(栄養不足)

- 睡眠と栄養の関係(生活習慣病)

この記事は、睡眠健康指導士上級資格を持ち、25年以上の睡眠外来勤務経験を持つひたすらが執筆しています。信頼性の高い情報を提供し、読者の悩みを解決することを目的としています。ます。

この記事を読んで考えると、どの栄養素が睡眠に影響を与えるかを考えると、日々の食事にどのように考慮すべきかがわかります。 質の良い睡眠を得ることで、毎日の生活がより充実したぜひ最後までお読みください。

※この記事は私が以前働いていた睡眠外来がある病院での勉強会で、栄養士の先生と共に話されていた事で学んだ知識と資料の基に書いています!

睡眠と栄養の関係で栄養不足と生活習慣病による睡眠トラブルの全貌とは?

栄養不足が不眠を引き起こす理由

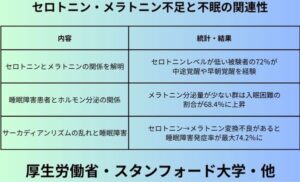

セロトニンとメラトニン不足(睡眠ホルモンの減少)

幸せホルモンであるセロトニンは睡眠ホルモンであるメラトニンに変換される重要な役割を持っています。

そこで、必須アミノ酸であるトリプトファン、ビタミンB3であるナイアシンが不足してしまうとセロトニンの合成が低下してしまいます。

そのセロトニンが不足してしまうと、夜にメラトニンが十分に作られずに不眠に繋がるという事です。

具体的な症例としては寝つきが悪くなって入眠困難になり、睡眠リズムが乱れて朝の目覚めが悪くなるって感じですね!

要は栄養不足はセロトニンやメラトニンの合成を妨げて不眠の原因になると覚えておいてくださいね!

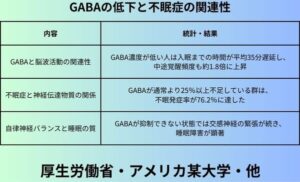

GABA不足(神経の興奮が抑えられない)

GABAはリラックス効果を持つ神経伝達物質で、これが不足すると交感神経が優位になって神経が過敏になる事で寝つきが悪くなってしまうんですね。(特にストレスが多い方がGABAの消費が増えて不足しやすい方が多いですよ!)

実際の症例としてはストレスが増加してしまってリラックス出来ずに眠れなかったり、夜中に何度も目が覚めたりしやすいですね。

ビタミンB群やミネラル不足(神経の興奮が抑えられない)

睡眠に関わる栄養素の説明からするとマグネシウム、カルシウム、ビタミンB群は自律神経を抑えてリラックス状態を作る働きを持っています。

なので、それらが不足してしまうと神経の興奮が続いてしまって寝つきが悪くなるんですね。

実際の私が関わった症例としてはストレスが敏感になってリラックス出来ずに不眠症になってしまい、筋肉のこわばりや緊張が強まって寝ても疲れが取れない状態に陥ってしまいます。

要はマグネシウムやカルシウムやビタミンB群の不足は自律神経を乱して不眠を引き起こすって感じで覚えてください!

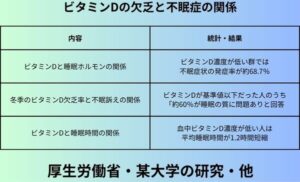

ビタミンD不足(体内時計の乱れ)

ビタミンDはセロトニンの合成をサポートしていて、不足したら体内時計が乱れて睡眠リズムが崩れるんですね(特に日光不測の冬季に睡眠障害がおこりやすい方が多いです)

睡眠の症例としては昼夜逆転しやすくなって、寝つきが悪くなって日中の眠気が強くなるって感じですね!

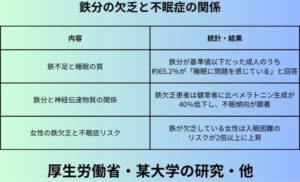

貧血(鉄分不足)による不眠

まずは栄養素の説明からするんですけど、鉄分はセロトニンとドーパミンの合成に必要な成分なんですね。

それで鉄分不足になってしまうと、神経伝達が不安定になって寝つきが悪くなるので、特に女性は月経による鉄分の消耗が多くて貧血が原因の不眠が増える事が多いですね。

具体的な症例としては寝つきが悪くて夜中に目が覚めやすく、当時働いていた時に何人か足のムズムズ感がするレストレスレッグス症候群が出た方もいましたよ。

要は鉄分不足は神経の不安定を起こしてしまって不眠の原因になると覚えておいてくださいね!

生活習慣病が不眠を引き起こす理由

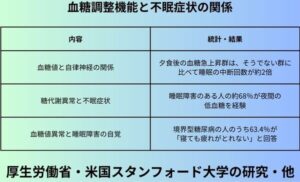

血糖値の乱れ(糖尿病や高血糖)

これ結構多いのですが食後の血糖値が急激に上昇するとインスリンが大量に分泌されて、血糖値が急降下して低血糖を起こすんですね。

それで低血糖になってしまうとアドレナリンが分泌されて交感神経が刺激されて目が覚めてしまい、特に夜遅い時間に炭水化物を多く摂ってしまうと睡眠の途中で低血糖が起こりやすいですね。

実際に関わった方の症例では夜中に目が覚めやすい中途覚醒だったり、早朝に空腹で目が覚めてしまうと訴えた方もいましたよ。

要は低血糖の乱れは睡眠の持続を妨げて不眠を引き起こすと覚えておいてくださいね!

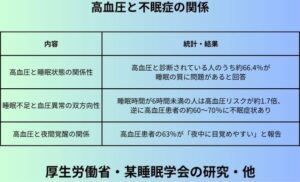

高血圧(交感神経の過剰な活性化)

高血圧の人は交感神経が過剰に働いている事が多くて、交感神経が優位になってしまうと興奮してリラックス出来ずに寝つきが悪くなります。

また、血管の収縮による頭痛や不快感が夜中の目覚めを引き起こす方も重度の方では多かったですね。

睡眠の実際にあった症例としては寝つきが悪くて眠りが浅くなって、特に夜間のトイレが増えて目が覚めるケースも珍しくなかったですね。

要は高血圧は交感神経を活性化して不眠を引き起こすものと覚えておいてくださいね!

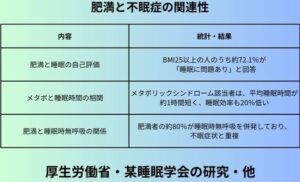

肥満やメタボリックシンドローム(睡眠時無呼吸症候群)

肥満による首回りの脂肪の増加によって気道を圧迫してしまって、睡眠時無呼吸症候群を引き起こす事も少なくはありません(実際に患者さんでいびきや睡眠時無呼吸の方で肥満の方も多かったですね)

睡眠時無呼吸症候群になってしまうと頻繁に呼吸が止まってしまって何度も目が覚めるし、酸素不足によって深い眠りが得られずに睡眠の質が低下してしまうんですよね。

要は肥満は睡眠時無呼吸症候群を引き起こしてしまって不眠の原因になると覚えておいてくださいね!

※首回りの脂肪について詳しく書いている記事があるので、是非気になる方はこちらを見て参考にしてくださいね。

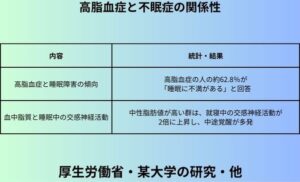

高脂血症(動脈硬化)

普段の生活習慣の問題で血液がドロドロになってしまうと、脳への酸素供給が減少してしまって睡眠の質が低下してしまうんですね。

そして血液の循環が悪くなってしまうと心臓や脳の負担が増えて夜間に動機が起こるし、慢性的な血行不良は神経の働きを乱してしまって自律神経のバランスを崩しやすくなります。

睡眠に関しての症例としては寝ても疲れが取れない睡眠の質の低下だったり、夜間に動機を感じて目が覚めたり、身体が冷えて眠りにくくなるといった事例がありましたね。

要は高脂血症は血行不良を引き起こして睡眠の質を悪化させるものと覚えてくださいね!

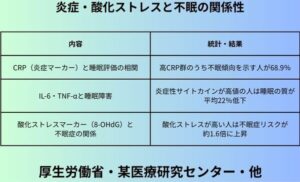

炎症や酸化ストレスと不眠の関係

生活習慣病に陥っている方は、慢性的な炎症や酸化ストレスが体内に蓄積しているケースが多いですね。

炎症物質としてサイトカインっていうんですけど、これが過剰に分泌されてしまうと脳が興奮状態になって寝つきが悪くなってしまいます。(特に肥満や糖尿病の人には炎症が多くて睡眠障害を引き起こしやすい方はいましたね。)

睡眠に対しての症例としては寝つきが悪くなって入眠困難になったり、睡眠が浅くて夜中に目が覚めやすい事もあったり、朝起きた時の身体のダルさが残ったりする事が多かったですね(病院の患者さんで何人かその症状で訴えた方いましたね)

要は慢性炎症は脳の興奮を引き起こしてしまって不眠の原因になると覚えておいてくださいね!

最後に

※今回の記事で睡眠と栄養の問題による睡眠トラブルの対策については、別記事でまとめているので是非こちらを読んで参考にしてくださいね!

-

-

睡眠不足を改善する食べ物と悪化する食べ物|数字を使った具体的解説

「なかなか寝付けない」「睡眠の質が悪くて毎日が辛い」「食べ物だけで睡眠の質って改善すんの?」そんなお悩みをお持ちではありませんか?本記事では、睡眠の質を高め、不眠症を改善するための食べ物やセルフケアに ...

続きを見る

睡眠と栄養の関係をより深く、質の良い睡眠を得るために、バランスの取れた食事が重要です。以下に要点をまとめます。

- 栄養不足は睡眠障害の原因

- 特定の栄養素が睡眠の質を向上

- 睡眠障害は生活習慣病のリスクを更に高める

正しくな栄養を摂取することで、深い眠りを得ることができ、全体的な健康状態が改善されます。 規則正しい生活習慣とバランスの取れた睡眠を心がけ、質の良い睡眠を確保しましょう。