「最近頭痛がひどくて、でもしかして睡眠不足や不眠が原因かも?」そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

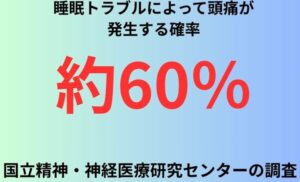

実際に睡眠トラブルによって頭痛が関わっている確率がどれくらいあるかを出してみましょう!

画像を見て頂くと相当な高確率なんですが、私の睡眠外来の勤務時代の時の話ですが結構頭痛を伴っている患者様は多かったという印象は強いですね。

さて、話を戻してこの記事では睡眠からくる頭痛について、その原因と対処法を今回の記事で詳しく解説します。

この記事を読むことで得られる3つの内容

- 睡眠による頭痛の種類

- 睡眠による頭痛の原因

- 睡眠による頭痛の対策

この記事の信頼性

本記事は、睡眠健康指導士上級資格を持ち、25年以上睡眠外来で勤務している睡眠コンサルタントが執筆しています。モデルの知識と豊富な経験に基づいた内容で、確かな情報をお届けします。

記事を読んだ後の未来

この記事を読み終えることで睡眠と頭痛の関係性について深く理解し具体的な対処法を実践することで、より快適な生活を送ることができるでしょう。

睡眠からくる頭痛に悩まされることなく、毎日を健康的に過ごすための第一歩を踏み出しましょう。

睡眠による頭痛の種類と特徴

睡眠に関係している頭痛とは

睡眠に関係している頭痛とは、主に睡眠不足や不眠、睡眠の質が悪いために発生する頭痛です。これらの頭痛は、日常生活の量、集中力の低下や気分の悪化を引き起こすことがありますね。実際に患者様達も酷い頭痛で仕事にも学業にも手が付けれずに大きな問題を抱えている方は多かったです。

一般的に、睡眠に関係している頭痛は以下の画像のような特徴がありますので見てみましょう

-1-300x182.jpg)

これらの症状は、適切な対策を講じることで改善されることが多いですが、頭痛から不眠になるケースもあるので原因をはっきりするという事が大事になってきますね。

頭痛のタイプについて

睡眠に関係する頭痛には、いくつかのタイプがあります。ここでは代表的なものを紹介します。

緊張型頭痛

このタイプの頭痛の方は結構多くて、実際に以下のタイプに当てはまりますが、これは脳に血液を送る血管の負担がかかった筋肉による圧迫が原因だったりもします。

- ストレスや疲労から起こる頭痛です。(身体的や精神的なストレスや疲労から発生します)

- 頭全体が締め付けられたような痛みを感じます。(痛み方は本当に個人差があります)

- 長時間のデスクワークや、同じ姿勢を続けることも原因になります。(要はストレートネックの原因でもあります。)

私が働いていた睡眠外来の勉強会の時に、頭痛外来の専門医監修のもと作られた資料があるので、その資料を基に作った画像を出しますね!

-1-300x182.jpg)

画像を見て頂いたら分かると思いますが睡眠時間が足りなかったり、中途覚醒を起こしたり睡眠の質が低い人ほど発生しやすい方が多いのが分かるかと思います(実際に私が働いていた病院でも睡眠不足の方や睡眠の質が低い方の緊張性頭痛の方は多かったですよ)

片頭痛

これについては睡眠から起こるケースも多いですが、実は日常的な部分から発生して悪化してから不眠に繋がる方が多いです。

- 頭の片側がズキズキと脈打つような痛みが特徴です。

- 吐き気や嘔吐、光や音に対する過敏症を伴うことがあります。

- 睡眠不足や不規則な生活リズムから頭痛が起こり更に睡眠不足になりやすいです。

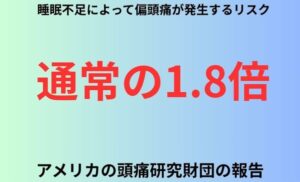

この偏頭痛も結構私が働いていた睡眠外来で悩まれていた方が多かったので、実際にどれくらいの確率があるのかを出してみましょう!

-1-300x182.jpg)

群発頭痛

もっとも辛いのはこれです。最初に書いた通り日常に大きく支障が出てくるタイプの頭痛ですね。特徴としては本当に脳出血か何かあるのか!?って不安になってしまって頭痛外来に行っても改善しないし、ロキソニンを飲んでも改善しない方は多いです。

- 冬の間に集中して起こる強烈な頭痛のイメージがありますが、本当にひどいと季節関係なく起こる方もいます。

- 目の周りやこめかみが激しく痛み過ぎて涙が出ることもあります。

- それによって更に睡眠の質が低下して不眠になる方も少なくありません。

この症状は私が見てきた中では睡眠の質の低下によって起こしている人もいましたが、それ以上に多かったのは睡眠時無呼吸症候群の方が群発性頭痛を起こしてる人でしたね。

なので分かりやすく実際に様々な睡眠トラブルと群発性頭痛の確率を見てみましょう!

-1-300x182.jpg)

睡眠による頭痛の原因

睡眠不足がきっかけで片頭痛が起こることがあります

睡眠不足が片頭痛を引き起こす原因は、脳が適切に休息を取らないため、神経のバランスが乱れることです。睡眠中は脳が情報を整理し、体の回復を助ける重要な時間です。これが不足すると、ストレスが蓄積し、片頭痛の発生リスクが生じます。

そのリスクが実際どれだけあるのかなんですが、、

更に深堀りしていくと、脳が働きっぱなしで疲れていると正常に働かなくなり血流も正常でなくなり、その疲れた脳が神経に対して正常に指令を与える事が出来ずに自律神経やホルモンにも影響が出て身体からのSOSが出現していると思ってください。

理由や根拠

国立成育医療研究センターによると、睡眠不足は片頭痛の引き金となることが多いです。睡眠時間が短いと、体内のストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が増加し、それが頭痛の発生につながる事が分かってます。また、アメリカ頭痛財団(American Headache Society)の研究でも、十分な睡眠を取ることが片頭痛の予防に有効であると報告されています。

まあ言うは易し事は難しなんですね。統計データではこんな感じで簡単に書いてましたが、その予防が難しいんですよね。実際のこの予防に関してもほとんどの方は分かってはいるんです。しっかり寝れれば体調は整うのかなって事ぐらいは、、。

それが出来ないから悩んでいる方が多いのが現状です。

例

私の関わった患者さんの中学生の女性の方は試験前に夜遅くまで勉強を続けていたのですが、その結果として睡眠時間が削られ、翌朝には強い片頭痛に悩まされるようになりました。対処療法ではどうにもならず、カウンセリングを受けてお話を伺った時には勉強する事よりも、勉強しなければというストレスの方が大きかったんですね。

一度成績を落としてしまって、そこから勉強の時間を増やしてしまって更に余裕がない状態になってしまっているので、それが返ってストレスを増長させて睡眠の質を落とし頭痛を起こしてしまったという感じになります。原因としてはストレスもありますが、勉強をする際の長時間の姿勢による負荷もありました。

なので、勉強の時間を割くことは抵抗があったようなので、合間にストレッチを行うことで睡眠の質と頭痛を改善することが出来たと報告を受けました。

睡眠時間との調節で予防できる?

適切な睡眠時間を設定することは片頭痛の予防につながります。一般的に、成人は7〜9時間の睡眠が推奨されています。これにより、体と脳が十分に回復し、片頭痛のリスクを軽減することができます。具体的に言うと身体的な回復よりも一番負担が日常的にかかっている脳の回復の方が時間を必要とするので上記の時間になるという事になりますね。

理由や根拠

世界保健機関(WHO)も、健康的な生活のために適切な睡眠時間を確保していると述べています。また、米国疾病予防管理センター(CDC)の調査でも、十分な睡眠を取ることで、片頭痛を最小限に抑えて健康問題の予防に効果的となっています。実際に睡眠を取ろうと思えば取れる状況下にある方は積極的に行ってほしいのは私も同感ですね。

出来ればその睡眠時間の確保の仕方としても、同じ就寝時間と起床時間で合わせる事をルーティン化出来るならば一番良いですね。

例

大学生の患者様で遊びやアルバイトや課題に時間を追われていた方で、基本的には夜更かしの習慣が当たり前になり、睡眠時間も激減してしまって偏頭痛が出てきたというのが悩みというのをカウンセリングで打ち明けてくれました。アドバイスとしては遊びの時間を心苦しいですが自粛して頂いて寝る時間を増やすようにお伝えしたんですね。でもその甲斐あって頭痛は改善されたようでアルバイトも少し減らしてバランスよく過ごすことが出来ているとの報告を受けました。

睡眠による頭痛の対処法

対処法について

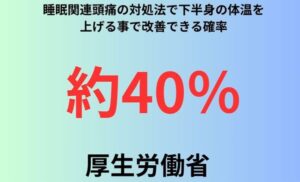

睡眠に関連する頭痛を改善するためには、以下のような対処法が効果的ですので、是非頭痛で悩まれている方は読んでくださいね。

それぞれの対処法

-1-300x182.jpg)

規則正しい生活習慣:毎日同じ時間に寝て起きることで、体内時計が安定し、睡眠の質を決定します。これは厚生労働省が推奨する健康的な生活習慣の一部です。詳しく言うと体内時計を安定させることで体温の調整のリズムを確保する事が出来、良質な睡眠を確保するための体温を維持する為に規則正しく同じ時間に寝て起きるという事が重要になってくるんですね。

快適な睡眠環境の整備:先ほどの体内時計の安定と体温調整のリズムの話に繋がりますが、睡眠環境はとても重要な要素になってきます。特に寝室の温度と湿度は大きな関りがあり、寒いからと言って室温を上げ過ぎて暑いからと言って室温を下げ過ぎると体温調節機能に問題が生じてしまいます。特にその温度から離れた際に極端に元の温度に無理やり慣れようとするので身体に大きな負荷がかかるので、空調管理は本当に気を付けましょう。

-

-

睡眠と湿度の密な関係はご存じですか!?眠れるための重要性を解説!

「湿度が高すぎたり低すぎたりすると、なかなかぐっすり眠れない...」「季節によって寝室の湿度調整ってどうしたらいいの?」こんなお悩みをお持ちではありませんか? ■本記事の内容 睡眠と湿度の関係性を理解 ...

続きを見る

ストレス管理:頭痛の対処法としてはここが非常に重要で、これが出来るか出来ないかで大きく分けます。極端に単純なことを言うとストレス元となる事を忘れられて何かに打ち込まるような事を見つけるだけで大幅に改善できます。日本精神神経学会のデータによると、適度な運動や趣味の時間のなかでもストレス解消に効果的です。

次の例に実際に私が体験したことを書きます。

睡眠による頭痛の根本的な対処法

睡眠と頭痛の改善のカギは足です!

は?ってなる方が多いと思うんですねwww

まあ誰でもそうなりますwww

ですが、ふざけてはいません。これに関しては私が10年以上ある整体の先生の弟子となって睡眠の奥深くを知るために東洋医学を学んでいたのですが、睡眠トラブルを抱えている方や、頭痛を起こしている方のほとんどが冷えやすい身体になってしまっているんですね。

これが非常に問題であって、身体が冷えているという事は基礎代謝が下がっているという事、すなわち血流が悪いという事になってしまいます。

そうなると当然筋肉内の血流も悪くなるので筋肉の柔軟性もなくなり、血管をポンプ作用で血液を運搬できなくなるので、特に下半身の静脈がそうなってしまうと全身の血流のバランスが壊れてしまいます。そうなると全身が冷えやすく(特に下半身)内臓もそうだし、脳に対しても血流のバランス崩壊による負荷がかかり睡眠不足や頭痛に繋がるという事が起きてしまいます。

具体的な改善法を次で話していきましょう。

睡眠と頭痛改善の為の実施法!

これは単純に下半身の静脈が正常に動けばよいのです。その為に必要なことはふくらはぎの筋肉を正常化させなければいけません。その理由とはふくらはぎの筋肉は静脈の血流を上方に上げるための重要なポンプの役割を果たしているので、その対策をやらなければいけません。

その方法として以下の2つが必須となります。

階段上り下りと水分補給を習慣化することによって基礎代謝が上がる

-1-300x182.jpg)

階段の上り下りについては足をしっかり上げるし、しっかり足の指で重心を加えて着地するの繰り返しを行うので睡眠につながる必要なふくらはぎの筋肉を付けるのに十分な方法になります。

累計で1日10~15分を習慣化することによって筋肉がついて代謝が上がり、動いた分の水分補給を行うことで血流の流れが促進するので静脈が上りやすい環境が整い脳の負担や内臓の負担が軽減されるという事になります。

そうなる事で脳に与えるストレスも減り睡眠の質が上がり偏頭痛や頭痛が改善したという意見を受けています。

これは結構カウンセリングでアドバイスしている事なんですが、実際ほとんどの方がルーティン化することによって頭痛や睡眠が改善されてたんですね。

運動が嫌な場合はそれ以外の方法で下半身の体温を上げよう!

ぶっちゃけて言うとこの方法もそんなに難しくはありません。その方法とは

・適量の常温の水をのむ:(お茶はカフェイン入りがあるのでNG・糖分があるものも避けましょう)

・半身浴でもいいのでのぼせない位の温度で長時間腰から下を浸かります。(手元に常温の水を置いて読書でもしておきましょう)

・すぐ近くに用事がある場合は車やバイクではなく歩いていきましょう。(運動が嫌でも最低限はひつようです。)

血管が収縮しているので拡張させて無理やり代謝を上げる方法になりますが、これを繰り返していく事で脳や内臓に繋がる血液の流れも良くなり睡眠の質の向上や頭痛の改善も報告されました。

だからと言ってサウナや岩盤浴も否定はしませんが、あまり温度差が開きすぎているので最初はやめておきましょう。

まとめ

睡眠不足や不眠に悩んでいる方は多いです。この記事では、睡眠と頭痛の関係について詳しく解説し、効果的な対処法を紹介します。以下の要点を押さえて、快適な生活を送りましょう。

- 睡眠不足は片頭痛の原因

- 睡眠の質の向上が頭痛予防に効果的

- 規則正しい生活習慣が重要

- 快適な睡眠環境を整える

- 睡眠時無呼吸症候群は治療が必要

- 下半身の血流改善は根本解決になる。

これらのポイントを実践して、頭痛のない快適な毎日を目指しましょう。