「蓄膿症といびきの関係が気になっている」「蓄膿症によるいびきを改善したいけれど、どうすれば良いのかわからない」こんなお悩みを抱えていませんか?

本記事では、蓄膿症といびきの関係性をわかりやすく解説し、改善方法まで詳しくご紹介します。この記事を読むことで、次のような情報を得ることができます。

- 蓄膿症がいびきを引き起こすメカニズム

- 蓄膿症によるいびきの改善方法

筆者は睡眠健康指導士上級の資格を持ち、25年以上の睡眠外来での経験を通じて、数多くの患者様の改善に携わってきました。この記事を読むことで、信頼性のある情報をもとにした具体的な解決策が得られます。

記事を読み終わる頃には、蓄膿症によるいびきに悩まされることなく、質の高い睡眠を手に入れるための知識と手段を得られるでしょう。最後までお読みいただき、スッキリとした朝を迎えるための一歩を踏み出してください。

蓄膿症がいびきを引き起こすメカニズム

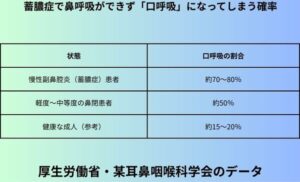

鼻づまりが慢性化 → 鼻呼吸ができず「口呼吸」に

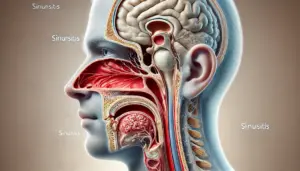

まず副鼻腔とはなんぞや?って事で軽く説明していくと、鼻の周囲にある空洞の(上顎洞、前頭洞、篩骨洞、蝶形骨洞ってのがありますが、まあこんな専門用語を覚えなくても大丈夫です)総称の事なんですよ。

で、鼻つまりと何が関係があるのかという事ですが、その副鼻腔に脳や粘液が慢性的に留まってしまって炎症を起こしている状態っていった感じですね。

で副鼻腔からの問題でどうやっていびきに発展するのかを段階的に説明していくと「副鼻腔の粘膜が腫れると鼻腔(鼻の通り道)が圧迫されて狭くなる」→「鼻詰まりによって鼻呼吸が困難になり睡眠中は自動的に口呼吸になってしまう」→「そして口呼吸になると舌や口蓋垂(のどちんこ)が軌道に落ち込みやすくなって空気の振動でいびき音が発生する」といった流れになりますね。

私が思う起きやすい状況としては蓄膿症というよりも、花粉症の時期に副鼻腔が腫れていびきを起こしている人の方が多いのかなって印象が強いですね。

鼻汁(膿)・炎症により上気道全体が狭くなる

・炎症により上気道全体が狭くなる確率-1-300x182.jpg)

まず蓄膿症がどんな症状を引き起こすのかって事を簡単に説明していくと、鼻の奥から喉へ続く上気道(鼻腔→咽頭→喉頭)の粘膜が広範囲に炎症を起こしていくといった感じですね。

でその粘膜が広範囲に炎症を起こしていく事と、いびきがどう関係あるのかの流れを説明していくと、、、。

「鼻腔の分泌物(膿)が多いと空気抵抗が上がる」→「粘膜が腫れて空間が狭くなると、少しの空気の流れでも粘膜が震えてしまって「いびき音」を発生しやすくなる」といった感じですね。

で、上記の状態のいびきは仰向けで寝た時に更に悪化していびきが強くなってしまうので注意は必要になりますよ。

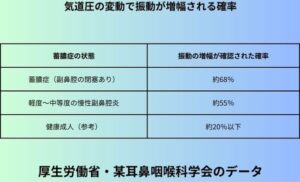

気道圧の変動で振動が増幅される

本来の鼻呼吸の正常の状態の話をしていくんですが、正常状態の鼻呼吸では鼻毛や鼻腔がフィルターや加湿器の役割を果たしていて、空気の流れがスムーズで静かなものなんですが、蓄膿症となってくると状況が全然変わってきます。

蓄膿症になってくると以下の状態が出てきます

-

口呼吸になることで、空気の流れが乱流(渦巻き状)になりやすい

-

鼻腔が狭いと空気の通過速度が速まり、気流の摩擦によって周囲組織が振動しやすくなる

-

この空気の不安定な流れ=乱流こそがいびきの正体

まあ元々鼻つまりが起きにくい方が鼻詰まりを起こしてしまうと、その詰まりの不快感で寝れないといった方の方が(入眠しにくい)多いですね(私がそのタイプなので点鼻薬を常備してるんですね)

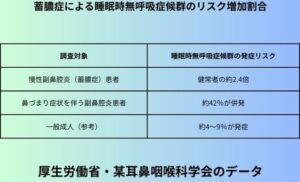

睡眠時無呼吸症候群(OSA)のリスク増加

で、先ほどまでの説明はいびきの問題だけ集中していましたが、実は蓄膿症の人はいびきだけではなくて、「睡眠時無呼吸症候群」を発症してしまうリスクって高くなるのは知っていましたか?

どういう事かというと以下に簡単にまとめています

-

鼻腔の閉塞が長期化すると、脳が酸素不足を感知して頻繁に覚醒

-

その結果、呼吸が断続的に止まり、いびき+無呼吸を繰り返す状態に進行

-

特にBMIが高い、肥満傾向がある人は、鼻閉×肥満のダブルパンチでOSAになりやすい

こういった事から睡眠時無呼吸症候群ではいびきの音が突然止まって、しばらくして「ガっ」と再会するような断続的ないびきをするのが特徴ですね。

※勿論本人様ではなくて、本人の家族様からの相談で伺う事が多かったのと、耳鼻科の先生を交えた勉強会によって得た知識を基に書いてます。

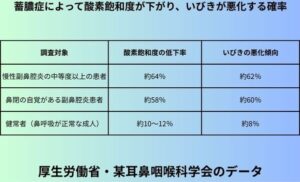

酸素飽和度が下がり、いびきがさらに悪化

で今まで説明したのはいびきが起こる原理と、睡眠時無呼吸症候群のリスクの原理を説明していったんですけど、実はね問題点ってそれだけではなんですよね。

はい!どういう事?ってなると思うので、それを説明していくんですが、蓄膿症による鼻閉で呼吸効率が落ちてしまうと、血中の酸素飽和度(SpO2)が低下しやすくなるんですね。(病院の診察で指に挟んでやっている機械のアレです!)

で低下してしまう事でどうなるのかって事を以下に簡単にまとめておきます

-

脳は酸素不足を補うために呼吸の回数・圧力を増やす → 呼吸が荒くなる

-

荒い呼吸は、さらに上気道の組織を振動させて、いびきを強くする

つまり、「鼻づまり→酸素不足→荒い呼吸→いびき増大」という悪循環が起きるのです。(これによって日中の疲れや集中力の低下が起きやすくなるという事ですし、寧ろ悪化してしまうって感じですね)

蓄膿症といびきの改善方法

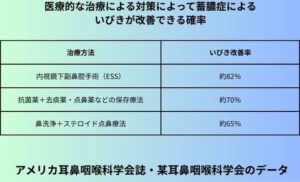

医療的な治療による対策

蓄膿症の根本改善には、一番手っ取り早い方法で言ったら耳鼻咽喉科での専門的治療が効果的です。(これは本当です!)

それで耳鼻咽喉科でどういった治療を行うのか、どんな薬を使うのかを簡単にまとめておきますね。

・抗生物質による治療(マクロライド系)

膿の原因となる細菌感染を抑える

長期(8〜12週)内服が基本

例:クラリスロマイシンなど

脳が出ている時って風邪を引いているタイミングの場合もあるので、そういった時は基本的に抗生物質による治療を行う事があります(この時の膿は細菌感染と戦っている白血球の死骸の様なものです)

・点鼻ステロイドの使用

鼻粘膜の炎症を抑える

鼻づまりの軽減により鼻呼吸が可能になり、いびきの軽減に直結(私はこれが無いと不安ですw)

・内視鏡手術(ESS:内視鏡下副鼻腔手術)

根本的に治したい場合に選択される

膿の排出路を広げることで、鼻通りを改善

術後、いびきが大幅に改善したという報告も多数されてますね

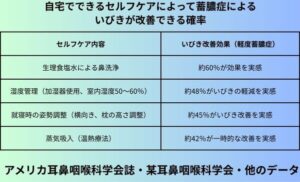

自宅でできるセルフケア

私が全て試した方法なので、それぞれ※のマークの部分に感想を言っていきますね。

・鼻うがい(生理食塩水)

鼻腔内の膿や粘液、花粉・ホコリを洗い流す

呼吸がしやすくなり、口呼吸→鼻呼吸への改善に寄与

※基本的に行う回数は起床時・外出からの帰宅時・入浴後(深部体温が高いタイミング)ですね。

・蒸気吸入・加湿

湯気を吸う、加湿器を利用することで粘膜の腫れを抑える

鼻水の粘度を下げて排出しやすくする

※私はこの時加湿器を2つ使って湿度をかなり高めていて、その方が楽だったって感じですね。(鼻をかむ機会は多いですけどね。)

・ 温湿布を顔にあてる

特に目の下(上顎洞あたり)を温めると、副鼻腔の血流がよくなり排膿が促進

※方法としてはレンジでチン出来るホットパックをタオルで巻いて目の下を温める感じでもいいし、タオルを温めて目の下に当てるでも大丈夫です。

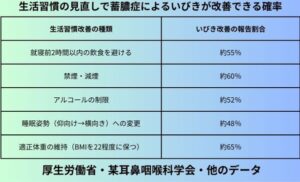

生活習慣の見直し

勿論風邪とか花粉症の病気によって発生する事もあるんですが、実は生活習慣によって免疫力を低下させてしまったり、粘液を増やして蓄膿症リスクをあげてしまう可能性があるって知ってますか?

という事で蓄膿症に繋がる対策面で生活習慣の見直しを簡単にまとめておきます!

・十分な睡眠

-

睡眠不足は免疫力を低下させ、炎症を悪化させる

-

副鼻腔の回復を妨げ、いびきも悪化

※結構多いのが睡眠不足の方もそうですが、浅い眠りが多い睡眠の質が低い方(要は寝ても疲れが取れない人)も免疫力を下げてしまう方もいますね。

・食事の工夫

・乳製品や砂糖は粘液を増やすと言われており、控えめにするのが理想

・抗炎症作用のあるDHA・EPA(青魚)、ビタミンC(果物・野菜)を摂取

※私も20代の時にケーキとかシュークリームみたいなものを凄く食べる時期があって、蓄膿症ではないけど鼻水自体の粘度が高いのかなって感じもしたし、鼻呼吸に不快感がありましたね。(食生活の見直しでだいぶ変わりますよ)

・禁煙

-

タバコは副鼻腔の粘膜を荒らし、慢性炎症の温床

-

喫煙者は非喫煙者の3倍近く鼻閉・いびきのリスクがあるとの報告も

※私も喫煙者ですが、身体に悪いと分かっていても中々やめれないんですよね、、、。

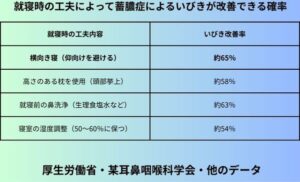

就寝時の工夫

元々私も鼻が悪く蓄膿症で悩まされていた事もあったので、こちらも自身の体験談を基に書いておきますね。

・枕の高さを調整

-

頭を少し高くすることで、副鼻腔の排膿が促進される

-

また、重力により舌が喉に落ち込みにくくなる

・横向きで寝る

-

仰向けは舌根沈下が起こりやすく、気道が閉塞しやすい

-

左向きで寝ると心臓の負担も軽減され、呼吸が楽になる

※蓄膿症でなくても、いびきが出ている人には凄くお勧め方法なので是非!

・鼻腔テープや口閉じテープの活用

-

鼻孔を広げて通気を助ける(ブリーズライトなど)

-

口呼吸防止には口テープ(就寝用)で鼻呼吸を促す

※あくまでも鼻が詰まっていない時の対策になってくるので、完全に詰まっていたりテープを使っていても鼻が詰まっている感じが残っているのであれば、その時はまず耳鼻科に行ってから鼻の治療を優先する事が大事ですよ!

最後に

まとめとして今回の記事の内容を簡潔にまとめました。

- 蓄膿症はいびきの原因になる

- 鼻腔閉塞がいびきを引き起こす

- 蓄膿症の早期治療が重要

- 鼻腔洗浄や生活習慣改善が有効

- 専門治療でいびきが改善する

- 自宅での対策も併用する