「最近、早朝に目が覚めてしまうことが多くなったけど、これってうつ病のサインなの?」と悩んでいませんか?この記事では、うつ病による早朝覚醒の原因とその対策について詳しく解説します。

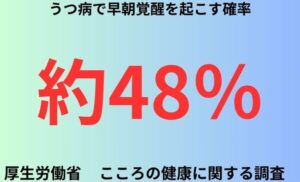

そして皆様はうつ病で早朝覚醒を起こすかったってどれくらいいるか知ってますか?

上記の画像を見ると2人に1人の方が、うつ病によって早朝覚醒で悩まれている方がいるという事になります(厚生労働省 こころの健康に関する調査)

この数字を見ると私から見るととても多いものと思って、睡眠に対して長期的に見ると危険な事でもあるという事から今回の記事を書く事に至りました。

本記事の内容

- うつによる早朝覚醒の原因

- 早朝覚醒とは何か

- うつ病や加齢、不安・ストレスなどの具体的な原因

- うつ病と早朝覚醒をはじめ睡眠障害の関係

- うつ病の分類と原因、治療方法

- 不眠のパターンと早朝覚醒の特徴

- うつによる早朝覚醒の対策

- 日常生活でできる対策と医療機関での治療法

- 眠れないときの具体的な対処法

本記事の信頼性

本記事は、睡眠健康指導士上級の資格を持ち、25年以上の睡眠外来勤務経験を持つ私が執筆しています。また、睡眠コンサルタント資格も取得しており、専門的な知識と豊富な実務経験をもとに、信頼できる情報を提供します。

記事読了後の未来

この記事を読むことで、早朝覚醒の原因を理解し、適切な対策を講じることで、質の高い睡眠を取り戻せるようになります。あなたの睡眠の質が向上し、日々の生活がより充実したものになることをお約束します。

ぜひ最後までお読みいただき、うつによる早朝覚醒の悩みを解決していきましょう。

早朝覚醒とは

不眠症の症状として朝早く目が覚めてしまう

不眠症にはいくつかの種類がありますて、その一つが早朝覚醒です。

そして不眠症の中で早朝覚醒を起こす確率を日本睡眠学会の調査報告のデータを基に出してみましたが、画像を見ての通りほぼ半分!といったデータが出ましたが、どうですか!?結構多いですよね!?

とても多く不眠症の方にとっては深刻な問題だと踏まえたうえで話を続けていきましょう!

この症状は分かりやすく言うと一般的な通常の起きる時間の予定よりも大幅にずれて早い時間に目が覚め、その後頑張って寝ようとしても寝れないといったものになりますね。

例えば私が関わった患者さんで早朝覚醒の症状で悩んでいた方は午前3時や4時に目が覚めそのまま寝付けないまま朝を迎えることが多いって方が多かったですよ。

そうなってくると、十分な睡眠が取れてないという事になるので生活の中にも大きな影響を与えてしまう事があって、日中に疲れが残ったり集中力が低下したり、精神的な面では気分の落ち込みがしやすかったりがありますね。

それが慢性的なものになってくると身体的と精神的な健康面に大きな悪影響を起こす可能性が出てきやすくなってきますよ!

日本睡眠学会(2022年)のデータを調べてみましたが、早朝覚醒はうつ病患者の約50%に見られる症状で特に中高年層に多く見られる傾向があるんですね。(実際に社会人の方や主婦の方がとても多かったです。)

。

加齢による睡眠の変化

加齢も早朝覚醒の一因となります。年齢を重ねていけばいくほど体内時計が変化して早い時間に目が覚めるようになる可能性は大きくなってきた方が多かったですね。(どれくらい多いのかを国立精神・神経医療研究センターのデータを基に画像を出してみました)

による変化で早朝覚醒を起こす確率-1-300x182.jpg)

この画像を見てどう思いますか?要は年齢を重ねていけばいくほどリスクが上がっていくという事が分かってきたと思うので、それを踏まえて続きを見ていきましょう!

理由としては科学的に言ってしまうとメラトニンという睡眠ホルモンの分泌量が減少することや、睡眠の質が低下することが原因だと思ってください。

具体的に説明すると加齢に伴い深い睡眠(ノンレム睡眠)が減少して、浅い睡眠(レム睡眠)が増加します。(どういう事かというと脳が起きている時間が多くなって脳が休む時間が減ったよ!って感じです)

そういった事から脳が起きている状態になるという事で、ちょっとした外部の音や光などの刺激に対して敏感になって朝早くに目が覚めてしまうことが多くなる場合が多いんですよ。

中には高齢者は昼寝をすることが増える方も多くて、それが夜間の睡眠時間を短縮してしまうという原因にもなってきますね。

国立老化研究所(NIA)のデータを調べたり、実際の私が働いていた睡眠外来の患者さんの統計的な部分で言ってしまうんですけど、65歳以上の高齢者の約50%が何らかの睡眠障害を経験していて、その中でも早朝覚醒は非常に多かったですよ。

そういったことから高齢者が早朝覚醒を経験するのは珍しくはないといったらそれまでなんですが、放置しても良い事ではないので適切な対策を講じることが重要になるという事です。

うつ病と睡眠障害について

うつ病の分類(まずはどんなものがあるのかを知りましょう)

-1-300x182.jpg)

うつ病って言っても実は種類があるんですね。だからどのタイプに当てはまるのかを下の内容を見て判断して頂けたらと思います。

・大うつ病性障害: 長期間にわたって気分が落ち込んでしまって興味や喜びを感じなくなるタイプ

・持続性抑うつ障害(ディスチミア): 軽度の抑うつ症状ではあるんですけど持続性があって2年以上続くタイプ

・双極性障害: 気分が極端に高揚する「躁状態」や極端に落ち込む「うつ状態」を繰り返すタイプ(本人よりも家族やパートナーの方が気が付きやすいですね。実際に私にも今回の症状で悩んでいた彼女と過ごしていたことがありましたが、本当に極端に変わる場合がありますよ)

今説明したタイプ分けは、実は診断と治療の方針を決定するために重要になるんですね(違ううつ病と間違えてしまって治療して効果がないので(薬の成分上))

うつ病の原因(特にここ重要になります)

-1-300x182.jpg)

うつ病の原因は複数あって、以下の要因のタイプに分かれていきます。(読むのがめんどくさい方は上の画像見て頂いたらOKですが、詳しく原因を知りたい方は下も読んでくださいね!)

・生物学的要因: 脳内の神経伝達物質のバランスの乱れで起こって。特にセロトニンやノルアドレナリンの不足が関与しています。(体質的なものも当然ありますが、生活習慣から起こる場合もありますね)

・遺伝的要因: 家族にうつ病患者がいる場合そのリスクが高い方ではありますが、実はこれに関しては生物学的要因で体質上そうなりやすかったり、次の環境的要因も重なってしまう事から起こりやすい事でもあります。

・環境的要因: ストレスフルな出来事や人間関係の問題、経済的困難などが引き金ではありますが、問題はそこを引きずってしまって立ち直れない方もおおいですね。またそうなる場合の多くは元々問題に対して自分で解決できないという方が多くて、諦めてしまって我慢して限界を迎えて発症するパターンもあったりします。(分かりやすく言うとブラック企業で働いてて、会社が変わらないから我慢するしかないとか、友達や恋人の付き合いで相手の性格に難があってもそれを我慢し続けてたりとか)

これは凄く主観的な事ではあるんですが、要は自分のキャパシティ以上に様々な事に対して我慢してしまう方が増えて、日本のうつ病患者数は年々増加してるって事で、私から言わせれば環境要因が大きな影響を与えているんじゃないのって思ってます。(だって患者さんのカウンセリング受ける際の原因の背景が基本環境的要因が多いからなんですよ)

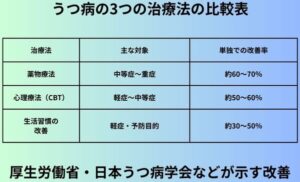

うつ病の治療方法(ここも凄く大事になります)

凄く悩まされているうつ病の治療方法なんですが基本的には以下に書いてる3つになりますね。

・薬物療法: 抗うつ薬や抗不安薬を使用します。これによって脳内の神経伝達物質のバランスを整えて安定させると思ってください(基本病院で受診されるほとんどがこの方法を取られる方が多いですね。)

・心理療法: 認知行動療法(CBT)やカウンセリングを通じて患者の思考や行動のパターンを改善します。(これは特に私が関わっていた部分になりますが、具体的には下の※印で詳しく解説します。ざっくりというと根気よくポジティブな方向に思い込ませる作業と思ってください)

・生活習慣の改善: 規則正しい生活やバランスの取れた食事と適度な運動を行ってもらう事が必要になりますね。(寧ろここを解決したら実際に解決出来た方は多いんですが、問題点として継続できるかどうかや取り掛かるまでに時間がかかる方も多かったので大変だと思いますよ)

これらの治療法は基本的に組み合わせる事が多いです。最初は薬物療法から入って心理療法に入って(心理療法も重度の場合は効果が無い場合もあるんですね)、生活習慣の改善の順になる方が多かったですね(病院の方針にもよるんですけどね)

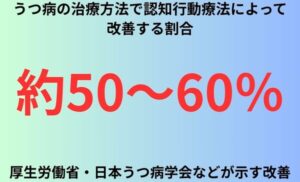

※認知行動療法とは?

本当に簡単に説明しちゃうんですけど、要はその人の思考と行動(ネガティブと思われるもの)を変える事で心理的な問題を解決する治療法と思ってください。

ちなみに先ほども名前が違うだけで同じ治療法として改善率を紹介してましたが、認知行動療法によって改善する確率自体は半分以上なので、実際にはかなり期待値は高いと思いますが、その為には下に書いている認知行動療法のメリットとデメリットを見て理解する必要がありますので、早速見ていきましょう!

ただ勿論メリットやデメリットもあります。

認知行動療法のメリット

・実際に勉強会の時にも出てきた課題ではあって、科学的分野で効果は証明されているんですよね。(中軽度の患者様も私のカウンセリングで改善したケースは多かったです)※睡眠に関する仕事なのに私が働いていた病院は超ブラックだったので、睡眠のカウンセリングだけでなくこういう事もやらされてましたww(要は人手不足です)

・10回から20回くらいで効果を期待できる方が多かったですね(あくまでも症状の程度によりますよ!)

・実際に続けていくと患者さん自身で問題を解決できる術を見つけて改善したケースありますね(会話の中身が重要になるので本当に相手が乗ってきてくれる方向に話さないといけないのもありますが、、)

・うちの病院はすぐ薬を出したがる所だったのですが、私の経験上でぶっちゃけて言うと薬物療法が無くてもいけそうだなって位は期待できますね(少女の程度によりますよ!)

認知行動療法のデメリット

・当たり前ですが凄ーく根気強く取り組む感じになるので、行う方も受ける方も大変ですね。

・ほとんどの場合1回や2回で完治!とはなりませんので気を付けてね!

・重症の場合は単体では効果があまりなくて、その場合薬物療法をしながら行う事になりますよ!

不眠の4つのパターン【うつに特徴的な不眠は早朝覚醒】

うつ病に関連する不眠には基本的に4つのパターンがありますね(あくまでも私の経験的な主観ではありますが)

入眠困難: 寝付きが悪く布団に入ってもなかなか眠れない。

中途覚醒: 夜中に何度も目が覚めてしまう。

早朝覚醒: 朝早く目が覚めてしまい再び眠ることができない。

熟睡感の欠如: 十分な時間寝ても熟睡した感じが得られない。

ざっとこんな感じです!うつ病の睡眠は実は早朝覚醒だけではないんですね、特に重症な場合は入眠自体が困難になる方もいましたので、早朝覚醒や中途覚醒だけの場合は中軽度位じゃないかなって思ってます。(ただその中でも根気強く治療しなきゃいけない方もいましたけどね)

うつによる早朝覚醒ではない場合があるので気を付けて!

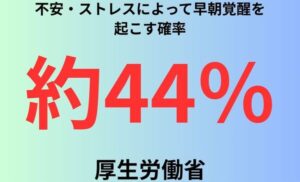

不安・ストレスによるもの(これが悪化して鬱になります)

不安やストレスも早朝覚醒の大きな原因です。ストレスがかかると脳が警戒状態になり脳内のストレスホルモンが分泌されて、脳が覚醒状態になるレム睡眠状態が続いてリラックスして眠ることが難しくなるんですね。

特にストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が増えると朝早くに目が覚めやすくなりやすい方は多いと思いますよ!(ちなみに不安やストレスによる早朝覚醒の確率を分かりやすく出してみました)

詳しくはこちらの記事に書いているので是非こっちを読んで参考にしてください!

-

-

うつで夜眠れない睡眠障害の悩みを誰よりも分かりやすく解説!!

ネットで検索で「うつ 夜 眠れない」というキーワードでお悩みの方へ、このブログ記事はまさにあなたのために書かれました。この記事を読むことで、以下のような重要な情報が得られます。 &n ...

続きを見る

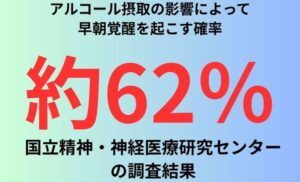

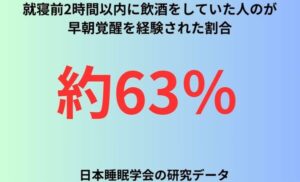

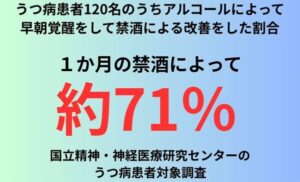

アルコール摂取の影響

アルコールは、一時的にリラックスさせる効果がありますが、実は睡眠の質を低下させることが多いです。アルコールの摂取により、深い眠りが妨げられ、夜中や早朝に目が覚めることがあります。

アルコールと不眠症に関して詳しくは以下の記事を読んでみてください!

-

-

不眠症がアルコールによって起こる理由と健康的な睡眠習慣の対策!

「夜、なかなか眠れずに悩んでいませんか?特にお酒を飲んだ日の夜は、眠りが浅くなったり、途中で目が覚めたりすることはありませんか?この記事では、アルコールが不眠症にどのような影響を与えるのか、そしてその ...

続きを見る

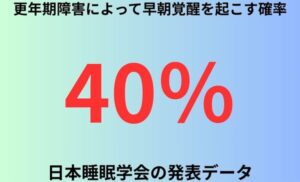

更年期障害

更年期障害も早朝覚醒の原因となります。更年期にはホルモンバランスが大きく変化しこれが睡眠パターンに影響を与えます。特に女性の特有のホルモンであるエストロゲンの減少が不眠症を引き起こしやすくなる例は多いですね。

その中でも早朝覚醒も決して少なくはなく、その確率を出してみましょう!(日本睡眠学会の発表データを基に出しています!)

要は更年期障害と診断された女性の中で5人に2人が早朝覚醒で悩まれて受診されているという事です!

例えば簡単に患者さんの例を出すんですけど、40代から50代の女性がホットフラッシュって言って急に体が熱くなる現象が出て夜間の発汗により目が覚めることがあるんですね。

これはまあ更年期障害の典型的な症状になるので、婦人科との相談もいるやつではあるんですよね。

睡眠時無呼吸症候群

睡眠時無呼吸症候群は睡眠中に呼吸が一時的に止まる状態です。この状態が繰り返されると血中酸素が低下してしまい全身の血流の流れが悪くなって、脳自体の血流も悪くなる事で、レム睡眠状態が続いて深い眠りが妨げられ結果として早朝に目が覚めることが多くなりますね。

ではどれくらい多いのかというのを日本睡眠学会による報告データを基に数字を出してみましょう!

-によって早朝覚醒を起こす確率-1-300x182.jpg)

やはり中度以上の睡眠時無呼吸症候群になってくると早朝覚醒のリスクが相当上がるんです。

患者さんの例ではありますが夜中に何度も目が覚めて、その後朝早くに再び目が覚めてしまう場合は睡眠時無呼吸症候群が疑われる事もあります。(家族で住んでいる方ならいいんですが、一人暮らしの方は自覚症状が無いので軽度の場合気付かない人多いですね。)

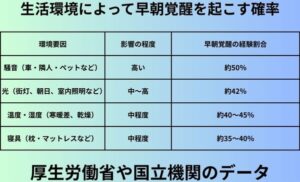

生活環境の問題

生活環境も早朝覚醒を始め睡眠トラブルを起こす原因になる事はありますね!(上記の画像に要因と影響の程度と確率を出していますので、是非観てください!)

例えばですが寝室がうるさかったり、部屋が明るすぎたり、部屋の温度が適切でないなどの要因があるだけで眠りが浅くなったり早朝に目が覚めやすくなったりもするんですよね。

首や肩こりによるもの(実際に多いですよ!)

肩や首のこりも血中酸素の低下の要因になって脳に対しての血流を下げてしまう事から睡眠トラブルを引き起こす立派な原因となるので、もし首や肩こりの自覚症状がある場合は気を付けてくださいね。

首や肩こりと不眠の関連性については以下の記事を読んで参考にしてください。

-

-

首こりによる不眠症の原因と対策の全体像|数字を使った専門的解説

首こりと不眠症に悩んでいませんか?この記事では、首こりが不眠の原因となる理由やその対策について詳しく解説します。 まずは首こりや肩こりの放置で不 ...

続きを見る

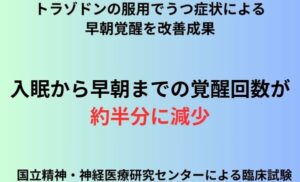

早朝覚醒でうつ症状がある時に処方される薬

デジレル(トラゾドン)

デジレルはトラゾドンという成分を含む抗うつ薬で主に睡眠障害の治療に用いられますね。トラゾドンはセロトニンの再取り込みを抑えて気分を改善し睡眠を促進する目的で使われますよ。

早朝覚醒との関連なんですけど、トラゾドンはうつ病の改善の有効薬として結構使われていたんですね。じゃあ早朝覚醒は?ってなるんですけど、先ほど気分が改善したって事で脳の緊張状態が説かれてリラックスしやすいんですよ。それで寝つきが良くなって夜中や朝方の寝覚めが減ったという患者さんは多かったですよ。

リフレックス(ミルタザピン)

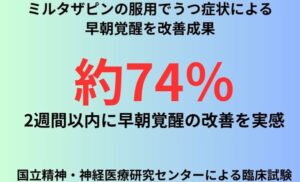

リフレックスはミルタザピンを含む抗うつ薬です。ミルタザピンはノルアドレナリンとセロトニンの放出を増加させることで気分を改善し睡眠の質を向上させる目的で使用されてますね。

特にミルタザピンはうつ病患者の大半に使われる事が多くて、これも効果としては先ほどのトラゾドンの内容と同様です(強度が違うだけです)

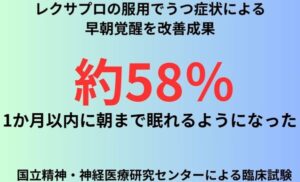

レクサプロ

レクサプロはエスシタロプラムを含む選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)です。特に最初の初期症状ではこの薬を処方される事が多いんじゃないでしょうか。

レクサプロは特に軽度から中等度のうつ病患者さんに処方される事が多くて、実際に症状の程度が軽度寄りの中度位なら大体が改善できた例は多かったですね。

パキシル

パキシルはパロキセチンを含む抗うつ薬でSSRIの一種です。服用してからの効果が結構早いですね。早朝覚醒に対しても十分効果がありますよ。

結構パキシル使ってる方もいます。

うつによる早朝覚醒の対策5選!(今日からできる対策です!)

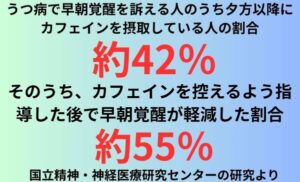

カフェインの摂取を控える(これは時間帯に気を付けてください)

カフェインは覚醒作用があって飲んだり食べたりする量だったりタイミングによって睡眠に悪影響を与えるんですね。例えば午後以降にカフェインを摂取すると寝つきが悪くなったり夜中に目が覚めやすくなることがありますよ。

ちなみに国立精神・神経医療研究センターの研究データの内容によって出された画像を参考にしてみましょう!

要は夕方以降のカフェインを摂取すれば画像の確率で改善の期待値が高まるという事を踏まえて以下の文章を読んでみましょう!

どんなものがあるか?その時間帯とは?

・特に睡眠障害を起こす患者さんの摂取する物の共通点でカフェインを含む飲み物としてはコーヒー、紅茶、エナジードリンクがあって、食品だったらチョコレートなどがありますね。

・カフェインの効果は摂取後数時間続くんですよね。なので理想的な摂取としては午後2時以降は避けてたほうがいいじゃないでしょうか。

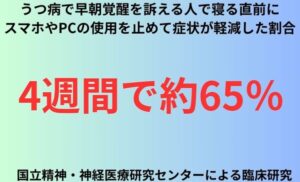

寝る前のパソコンやスマホをやめる

パソコンやスマホの画面から発せられるブルーライトは脳を刺激しメラトニンの分泌を抑制するため睡眠の質を低下させるんですよ、で結構多いのが寝る直前まで操作する人が多くて睡眠トラブル起こしてる人が多いんですね(結構そのタイプの患者さん多かったです!)

パソコンやスマホが原因の人の対策として

・寝る1時間前(出来れば2時間前がいいのかな)からパソコンやスマホの使用を控えてた方がいいでしょう。

・どうしてもって方はブルーライトカットの眼鏡や画面フィルターを使用する。(でも出来れば寝る前の使用は避けてほしいです!)

・それでも何かしないと落ち着かないよ!って方は読書やストレッチを行うのもありですよ!

寝る前の飲酒を避ける

これは相談された患者さんがいたんですけど、寝る前のお酒は絶対避けた方がいいです。(ストレスによって飲まれる方が多いですが、対処としてはストレスの原因になっている根本的な事を解決した方がいいですね)

アルコールは一時的に眠気を強めますが、実際は睡眠の質を悪化させて夜中に目が覚める原因となる事が多いですよ。(特にトイレとか)

それで習慣化してしまうと飲酒により深い睡眠が減少し、早朝に目が覚めやすくなってしまった例は結構多かったです!

寝る前のアルコールを摂取してる方の対策

・就寝前の数時間(3~4時間)はアルコールを避けた方がいいですね。(実際に避ける事によってどれくらいの改善の期待値があるか下の画像を見てみてください)

これは結構高い確率で改善しているのではないかと思います!。なので睡眠の質を高めるためには寝る前の禁酒も必要不可欠になるという事で話を続けていきましょう!

・そして飲酒する場合は適量を守って飲み過ぎずに、時間帯としては夕食時に摂取するようにする位がいいのかなと思います。(遅い時間帯ならば飲まない習慣を取り入れるのもアリです。それでも我慢が出来ない方はアルコール度数を弱めのものも少量から始めてみてくださいね)

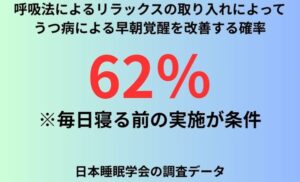

リラックスさせる呼吸法を取り入れるのも大事です

リラックスするための呼吸法は効果から言うと心身を落ち着かせ寝つきを良くする効果があります。(実際のその期待値を画像に出してみましょう)

なんでこういう事を言うのかというと、不眠症の方だったりうつになっている人のほとんどが呼吸が浅い方って多いんですね。これは私が東洋医学も学んでいたというのもあるんですけど、呼吸が浅いと要は体内に酸素を取り入れる量が少ないんですね。

それで病院ではなくて睡眠コンサルを含めた整体の副業の方でよくやっていたのは呼吸の指導を行っていたんですよ、で、寝る前最低でも10分間取り入れる事によって体内の酸素量を促進させて血液の循環が良くなるので、そうした事から脳の血流も上がってくれるんですね。

そうする事によって身体も温まって全体的にリラックス出来る状態になるので、継続していったら入眠もしやすくなって夜中目を覚ますことも減ったという方は増えましたね。(実際に私はこの方法を睡眠以外にも生活習慣病対策としても凄く推奨してますよ)

呼吸法としての対策

・4-7-8呼吸法:4秒間鼻から息を吸い7秒間息を止めて8秒間口からゆっくり息を吐くという感じですが、もっとわかりやすく言うと細いストローで吸い込みながら吐き出すってイメージでやってもらう感じです(細くふかーくって感じですね)

・出来るだけ落ち着いた状態でやって欲しいので瞑想やヨガの呼吸法もありですよ!。その時に合ったヒーリング音楽を組み合わせる事で更にリラックスしやすいのでお勧めですよ!

私も定期的に自宅で寝る前にやってますよ!

生活習慣の見直し

規則正しい生活習慣は睡眠の質を向上させるために重要です。大体の方は偏った栄養(炭水化物を始めとした糖分が多い)、水分の摂取が少なかったり。運動をしてなかったりといった方が多かったですね。

後は昼夜逆転する習慣だったり、休み前は夜更かしをする習慣をしてる人が多いですね(私もそうですがwww)

対策の具体例

・毎日同じ時間に寝起きする事で体内時計が正常に機能して体温調整機能も維持できて血流の低下を防ぎます。

・食事はバランスよく摂り(ここ本当に重要です)夕食は軽めにする。(大体生活習慣病の方やリスクがある方が多いですね)

・適度な運動を日中に行う(寝る前の激しい運動は逆に疲れを取ろうとして脳が覚醒するので、出来れば朝起きてからの方がいいですよ)

それでも改善しない重度の場合

上記の対策法をとっても改善しなかったり、継続する事が出来ない位の精神的に辛いよって方はどうしてもいます。その場合は無理に上記に書いている対策を無理に行うという選択肢を取るんじゃなくて、そういった時は本当に病院に行って医師と相談をした上で今後の対策の方針をもらうなり、対処療法として睡眠薬や抗うつ薬を処方して、少しでも改善した段階から始めても大丈夫ですよ!

今回の対策で一番大事な事は無理をしないという事が一番の前提になりますので、出来る事からやっていきましょうね!

最後に

この記事では、うつによる早朝覚醒について詳しく解説しました。以下に要点をまとめます。

- 早朝覚醒の原因を知る

- うつ病と睡眠障害の関係を理解する

- 効果的な対策方法を実践する

早朝覚醒に悩む方は、これらのポイントを参考にし、日常生活に取り入れることで、質の高い睡眠を取り戻す手助けとなります。正しい知識と適切な対策を講じることで、早朝覚醒によるストレスを軽減し、心身の健康を保つことができます。ぜひ実践してみてください。